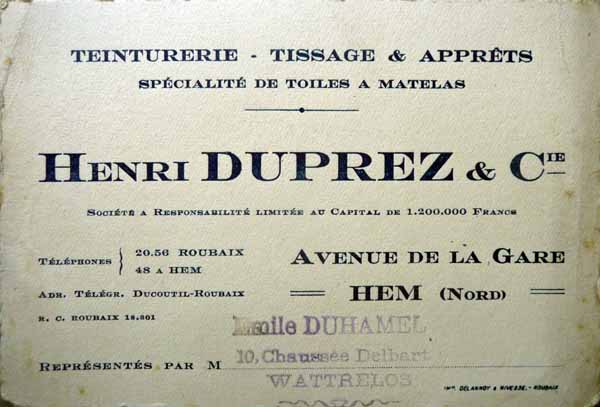

La société Duprez, fondée en 1919, s’établit à Hem, des n°46 à 52, avenue de la Gare, actuelle avenue Henri Delecroix, en 1928, au lieu-dit les Bas Prés, au milieu des champs. L’usine est consacrée au tissage, la teinture, l’apprêt et l’impression sur tissu de coton, spécialisée dans la toile à matelas.

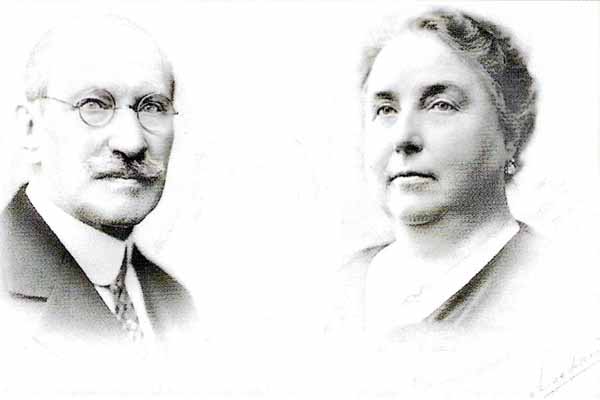

Né le 15 février 1904 à Wattrelos, fils d’Alcide Duprez, industriel, et de Léonie Vanhoutte, Henri Duprez a épousé en 1927 Agnès Leman, avec laquelle il aura cinq enfants. Il est ingénieur de l’école du génie civil, après des études au pensionnat « La Visitation d’Audenarde », à Saint-Louis et Notre Dame des Victoires à Roubaix, où il rencontre Jean Catrice avec lequel il noue une amitié durable.

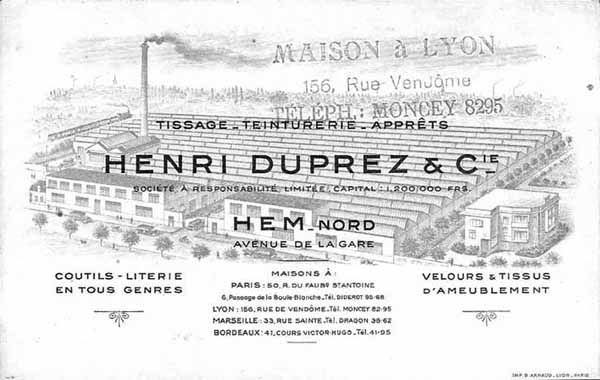

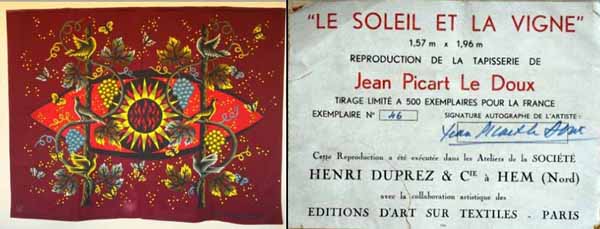

Bien vite cette société à responsabilité limitée, teinturerie, tissage et apprêts, spécialisée en toile à matelas, qui fonctionne avec des représentants dans les environs de Roubaix, se développe dans le domaine des coutils et literie en tout genre, velours et tissus d’ameublement et se voit adjoindre des « maisons » à Paris, rue du Faubourg Saint-Antoine, à Lyon, 156 rue Vendôme, à Marseille, 33 rue Sainte et à Bordeaux, 41, cours Victor Hugo. L’usine hémoise reproduit également des œuvres d’art sur textile.

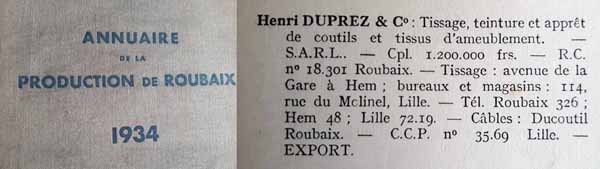

En 1934, celle-ci est répertoriée dans l’annuaire de la production de Roubaix, comme tissage, teinture et apprêt de coutils et tissus d’ameublement. Deux ans plus tard, Henri Duprez fonde également la société africaine de tissage et teinture à Casablanca, puis, 11 ans plus tard la Cotonnière africaine à Alger, une usine de filature, tissage et teinture. Patron aux idées sociales avancées il crée les premiers congés et instaure l’intéressement des ouvriers aux bénéfices de l’entreprise.

Lors de la seconde guerre mondiale, il est mobilisé fin août 1939 mais libéré dès le mois d’Octobre pour raisons familiales. Mais en juin 1940, réfugié avec son épouse et ses 5 enfants à Fort-Mahon, et malgré la présence des allemands, il installe un poste radio sur accus, la ville étant privée d’électricité, pour écouter la diffusion publique des appels du Général De Gaulle, et pense rejoindre l’Angleterre. Mais tout compte fait, il estime avoir beaucoup à faire en restant en France et commence son travail de résistant, grâce à l’obtention d’un laisser-passer de la part des autorités allemandes lui permettant de rentrer à Hem.

Il s’occupe des prisonniers français stationnés en France et en Belgique. Il essaie, en vain, de retrouver dans les camps de prisonniers en Belgique et en Hollande, son ami Raoul Broutin, neveu de Jean Lebas. Mais il ne revient pas bredouille car il ramène une valise de lettres remises par des prisonniers n’ayant aucun moyen de correspondance.

Puis il part voir d’autres prisonniers en France et facilite l’évasion de plusieurs d’entre eux. Chaque fois il ramène des paquets de lettres et fait même insérer une annonce dans l’Echo du Nord en 1940 pour informer le public que partout dans la région bordelaise il se charge de lettres et commissions, avant de partir pour Bordeaux chargé de 3 valises.

A Toulouse, la même année, il tient une réunion publique devant les réfugiés du Nord, au cours de laquelle il tient des propos anti allemands qui lui valent d’être ramené à la gare par un chef de sûreté qui le menace d’arrestation. Il retrouve l’usine de Hem sinistrée et emploie toute sa main d’oeuvre disponible à sa reconstruction, en espérant n’avoir jamais à travailler pour les allemands.

Un an plus tard, il réunit les délégués du personnel pour leur exposer le choix qui s’offre à l’entreprise : « travailler en partie pour l’ennemi ou fermer l’usine jusqu’à la fin de la guerre ». A l’unanimité la reprise du travail est décidée, mais ne sont acceptées que des matières premières de provenance allemande et toutes les astuces sont bonnes pour retarder les livraisons des articles tissés. Les seules livraisons sont effectués aux dépôts allemands de Croix où elles sont bloquées jusqu’à la libération.

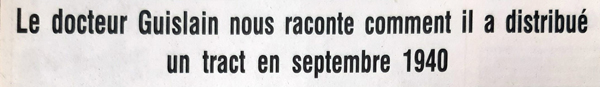

Henri Duprez est le premier maillon de la chaîne constituée à Hem par les mouvements de résistance. En mettant en place son service postal clandestin il devient le messager anonyme qui rend service à la population hémoise. Parallèlement il constitue un groupe de résistance avec Jean Chevalier, imprimeur, du nom de « La Vraie France » dont il est responsable et qui assure différentes missions :

-la rédaction et la diffusion de journaux clandestins : « les Petites Ailes », journal créé par Jacques-Yves Mulliez, et la « Vraie France », journal du réseau.

-l’hébergement des anglais bloqués dans les environs ; ainsi, plusieurs centaines de britanniques ont trouvé refuge dans des familles modestes de Hem et des environs.

-la conduite de ces anglais en France Libre ; quelques 200 soldats sont ainsi passés du Nord vers le Sud.

-la réunion de documents pour les services secrets : renseignements militaires, mouvements de trains, effectifs, plans…, transmis à l’Etat-Major allié par radio, à l’aide d’un poste clandestin

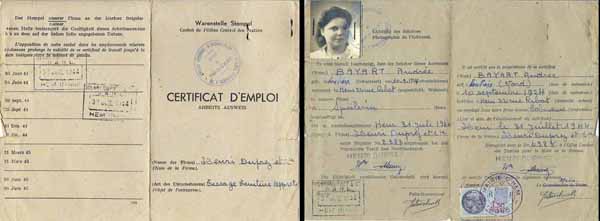

-fourniture de fausses cartes d’identité : environ 5000 cartes sont ainsi délivrées aux soldats anglais, aux prisonniers, aux réfractaires, aux juifs…

-constitution du premier corps francs : unité spéciale d’infiltration et de reconnaissance en profondeur, qui devient ensuite la 17ème compagnie du MLN (Mouvement de Libération du Nord) en 1944 lequel fournit les cadres de l’état major FFI de la place de Roubaix et de ses cantons.

Fin 1942, Henri Duprez, avec le pasteur Pasche et Gustave Leignel de Marcq-en-Baroeul, est à l’origine du Secrétariat d’assistance judiciaire devant les tribunaux allemands. Le but de ce comité est de procurer des avocats français parlant allemand pour assurer la défense des détenus de la prison de Loos dirigée par le capitaine allemand Otto Simbler.

C’est la preuve éclatante que les français n’abandonnent pas à leur triste sort les résistants capturés et emprisonnés. Leur réconfort matériel et moral et celui de leur famille est une priorité et des fonds sont ainsi mis à disposition des familles privées de ressources. Au sein même de la prison est installée une cuisine qui assure des repas chauds aux frais de l’organisation.

Toutes ces actions n’empêchent pas Henri Duprez d’être dénoncé par un « ami » auprès du Commissaire de la République à la fin de la guerre : lui sont reprochés ses nombreux voyages, dont la cause est pourtant connue, sa collaboration avec l’ennemi, alors qu’il s’est publiquement opposé au travail pour celui-ci, d’avoir fait du marché noir dans son usine de Gironde, alors qu’il y recueillait les réfractaires du STO (Service du Travail Obligatoire), d’avoir hébergé un homme recherché par la résistance ou de n’avoir pas dénoncé la cache d’un milicien…

Fort heureusement les faits parlent pour lui et le Commissaire de la République le missionne pour assurer les réquisitions et protections de locaux, notamment ceux du Journal de Roubaix. Par ailleurs, capitaine FFI, il est nommé président du comité local de libération de la ville de Hem. A cette époque il est domicilié avec sa famille au n°5 place de la Liberté à Roubaix à côté de la Banque de France, où il réside encore dans les années 1950.

Dans le Ravet-Anceau de 1945, l’entreprise apparaît au nom de Duprez et Cie, toiles à matelas, avenue de la Gare. Tout en dirigeant son entreprise, de mars 1945 à octobre 1946, Henri Duprez dirige également les activités du Service Régional des recherches des crimes de guerre ennemis commis dans le Nord sauf en ce qui concerne le massacre d’Ascq, sur lequel il publie néanmoins plusieurs rapports.

A suivre…

Remerciements à la ville de Hem, l’association Historihem ainsi qu’à André Camion et Jacquy Delaporte pour leur ouvrage Hem d’hier et d’aujourd’hui