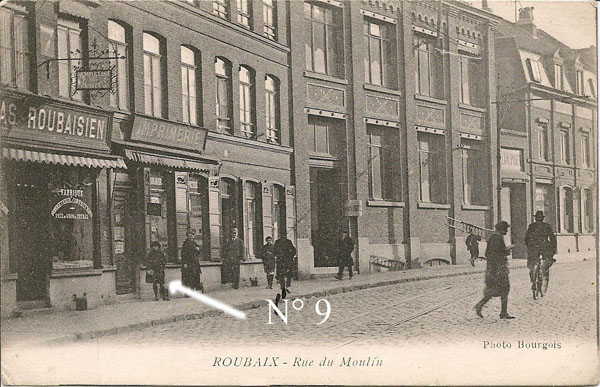

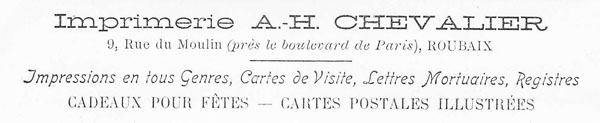

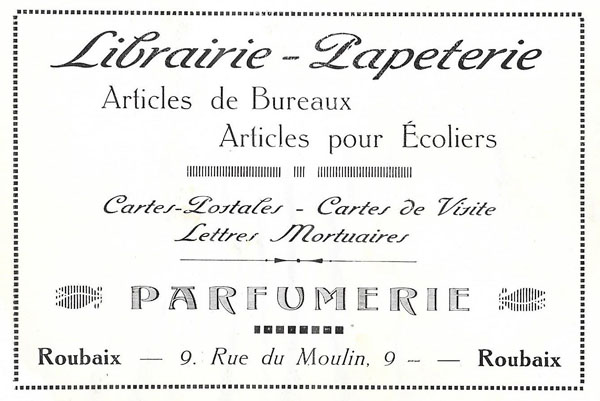

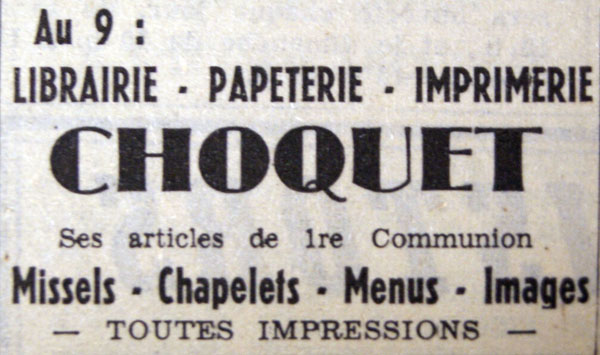

Karl Choquet et son épouse Berthe, née Legrand, créent leur commerce d’imprimerie-papeterie, à Saint Amand les Eaux, en 1895. Karl décède malheureusement très rapidement, Berthe continue seule l’activité, et ce pendant plusieurs années. Gaston Choquet, leur fils apprend le métier et vient aider sa mère à la tenue de ce petit commerce. Avec son épouse Germaine, il développe fortement l’activité. Ambitieux il souhaite alors s’installer dans une grande ville, pour développer davantage son affaire. Il pense s’installer à Lille, mais sans succès et se décide de reprendre un commerce situé au 9 rue du Moulin à Roubaix, en 1957. Ce local a toujours été occupé par une librairie papeterie imprimerie ; dans les années 1900 par A. Chevalier, dans les années 1910 par Mme Verbaere, dans les années 1920 par Mme Leroy Deldique, dans les années 1930-40 par Alfred Hibon et dans les années 1950 par J Ferla.

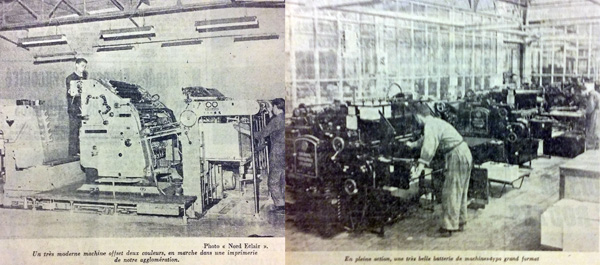

Gaston délaisse l’activité de libraire-papetier pour se consacrer à son métier d’imprimeur. C’est en effet l’époque où l’on imprime les cartes de visite, papiers à en tête, images de communions, faire-part de mariage etc. Les affaires de Gaston, en ce début des années 1960 sont exceptionnelles. La qualité de son travail est irréprochable, les clients sont nombreux, non seulement les gens du quartier, les grandes familles roubaisiennes du textile mais également le personnel de l’usine voisine Motte Porisse, où les salariées déposent les commandes le matin avant le travail et reprennent les travaux finis le soir avant de reprendre le car pour rentrer chez elles dans la région minière.

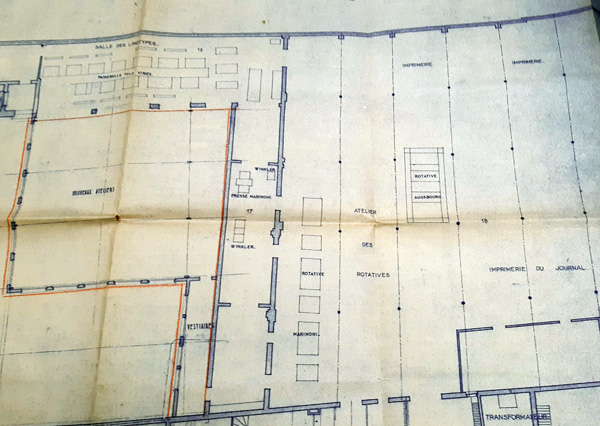

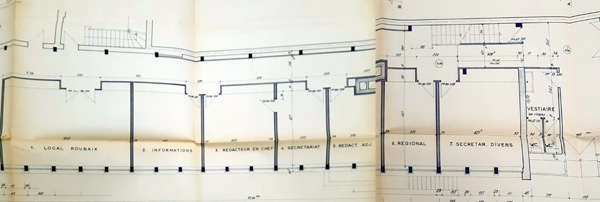

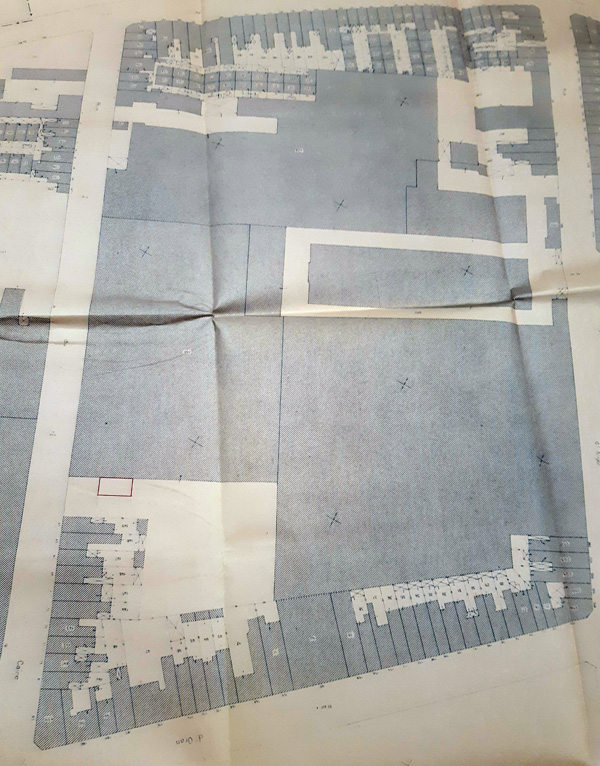

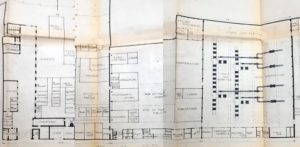

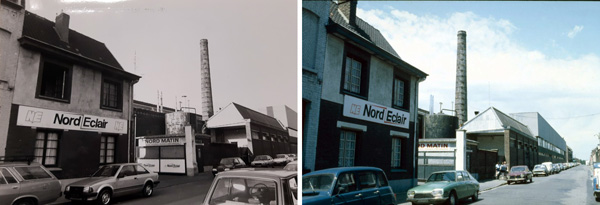

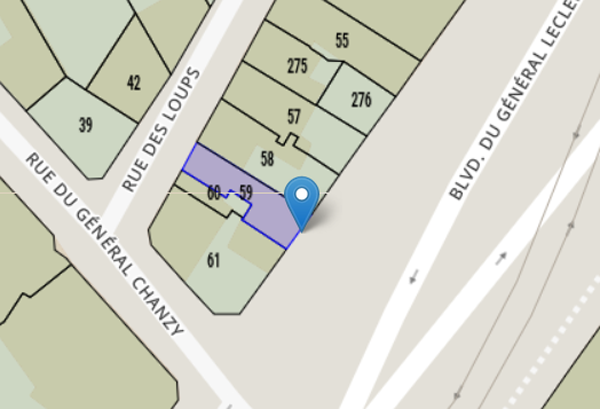

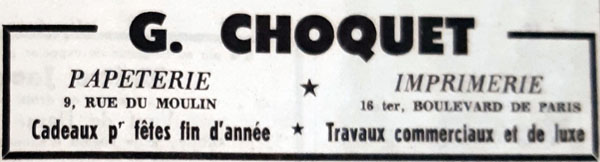

Rapidement les locaux du commerce du 9 rue du Moulin s’avèrent trop exigus. Gaston songe sérieusement à s’agrandir pour faire face au développement. L’occasion se présente lorsque le local du 16 ter boulevard de Paris se libère. C’était, dans les années 1950, l’agence immobilière Quéraud Ponteville. Gaston signe le bail, installe son imprimerie à cet endroit en 1966 mais garde le local de la rue Jean Moulin ( qui vient de changer de nom cette année ) pour son commerce de papeterie.

En 1970, Gaston et Germaine abandonnent le commerce de la rue Jean Moulin pour se consacrer exclusivement à l’imprimerie dans leur local du boulevard de Paris de 83 m2. Dans les années 1980, Christine et Eric, les deux enfants, viennent aider leurs parents à la gestion de l’entreprise.

Au milieu des années 1990, les premières difficultés apparaissent ; L’arrivée d’Internet dans les entreprises puis dans les foyers, perturbe complètement l’activité. L’imprimerie au début du siècle était indispensable, voire même de première nécessité, ce n’est alors plus le cas. Gaston doit réagir car l’imprimerie est passée en peu de temps du plomb au numérique. Les travaux de cartes de visite, de faire-part de naissance, de mariage diminuent de plus en plus. La situation de l’entreprise devient délicate.

En 2003, Emilie Choquet, le fille de Christine et donc la petite fille de Gaston arrive dans l’entreprise en situation très délicate pour tenter de la sauver. Avec beaucoup d’idées et de courage, Emilie Choquet prend les bonnes décisions, elle met fin aux ancestraux travaux d’imprimerie, écoute les demandes des clients et change complètement de méthode, entamant un revirement sans précédent pour rendre l’imprimerie attractive.

Le 16 Avril 2009 Emilie reprend l’affaire. Elle gère seule, le commerce.

« Ceux qui me sollicitent, accordent une importance toute particulière au contact humain et à la proximité que nous pouvons avoir, explique-t-elle dans la presse locale. C’est aussi important pour moi, de fournir un travail fait sur-mesure qui correspond pleinement aux attentes de chaque client. »

En 2020, quand l’entreprise doit fermer pour cause de confinement durant la crise sanitaire, Emilie en profite pour créer son site Internet afin de se diversifier et de drainer une nouvelle clientèle. Pour faire face à l’évolution de son commerce, Emilie décide d’effectuer des gros travaux de rénovation ( fenêtres, façade etc ) mais également de louer une partie de son local à une agence immobilière ainsi que deux autres locaux à l’arrière, rue des Loups.

En 2025 l’imprimerie Choquet fête son 130° anniversaire. L’entreprise a dû s’adapter à son époque et aux évolutions liées à Internet, notamment.

Aujourd’hui, l’imprimerie Choquet offre un service clientèle au top ( accueil, photocopies, tampons encreurs, cartes de visite, flyers, affiches, faire-part de mariage…). Elle continue aussi à imprimer en grande quantité mais ce n’est plus qu’une petite partie de l’activité. Conseils et rapidité, c’est encore le credo de cette maison ancestrale. Un exemple de petit commerce de proximité qui tient le coup, vaille que vaille.

Remerciements à Emilie et Christine Choquet ainsi qu’aux archives municipales.