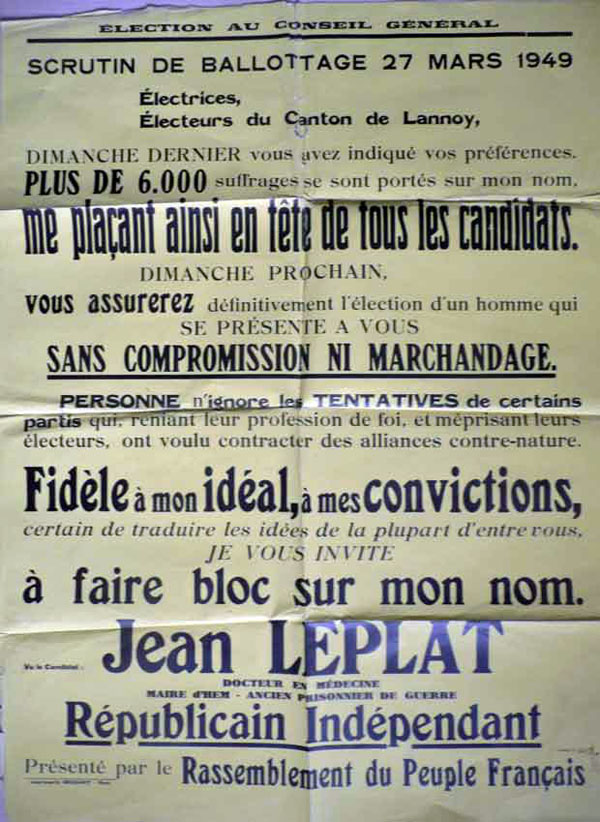

Durant cette décennie, le docteur Leplat est sur tous les fronts au plan professionnel. Secrétaire du conseil général et membre des commissions des finances, des travaux et du plan, il est désigné par ses collègues pour faire partie des commissions départementales de la famille, de la lutte contre la tuberculose et le cancer, de la commission départementale d’appel en matière d’aide sociale et du comité interdépartemental d’éducation sanitaire ainsi que de la commission de la protection maternelle et infantile. Il est également président du conseil d’administration du comité départemental d’hygiène et de prophylaxie dentaire, président d’honneur du comité de gestion du dispensaire d’hygiène sociale de la ville, administrateur du Centre Oscar Lambret et de l’association les papillons blancs.

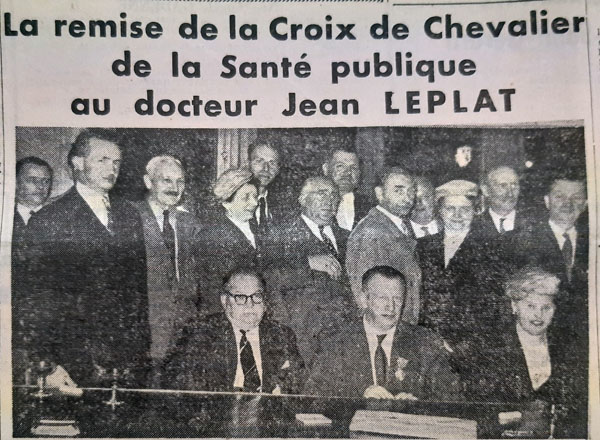

En 1957, la Croix de Chevalier de l’Ordre de la Santé Publique vient récompenser cette grande activité au service de la Communauté. A l’époque, le nouveau chevalier est déjà titulaire de la Croix de Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques et de la médaille de vermeil de la gendarmerie pour services rendus.

A l’occasion de cette remise de distinction, une manifestation est organisée dans la salle d’honneur de la mairie en présence de la famille du maire mais aussi de nombreuses personnalités telles que le docteur Leborgne et le chanoine Derville, ses amis, Jules Delsalle, maire honoraire et tant d’autres et un vin d’honneur clôture cet événement festif émaillé de discours en hommage au docteur Leplat.

L’année suivante, au 14 juillet, Jean Leplat est nommé chevalier de la légion d’honneur. La remise de cette nouvelle distinction est réalisée par Louis Christiaens, député, ancien ministre et grand-croix de la Légion d’Honneur. Enfin il reçoit, en 1959, une nouvelle distinction en étant nommé Chevalier du Mérite Social.

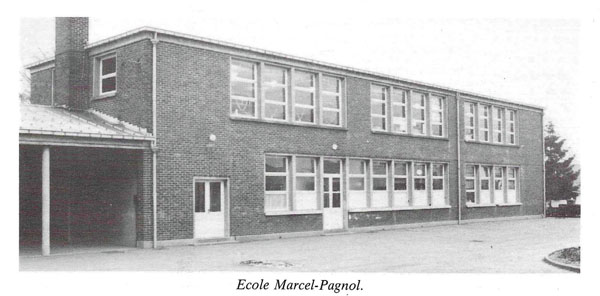

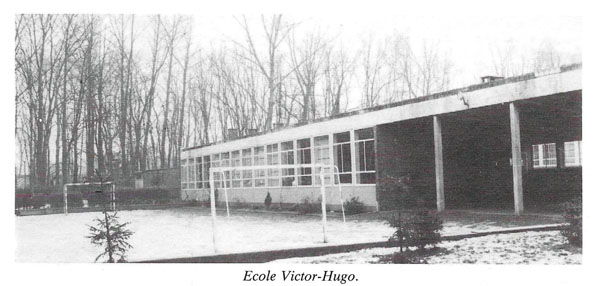

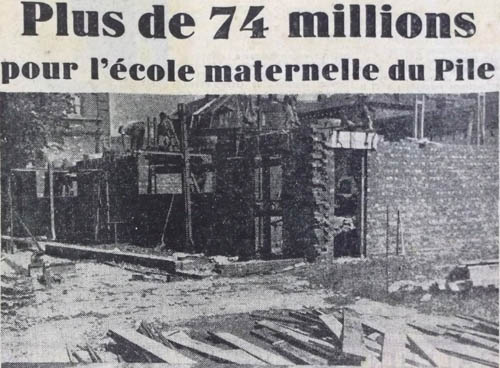

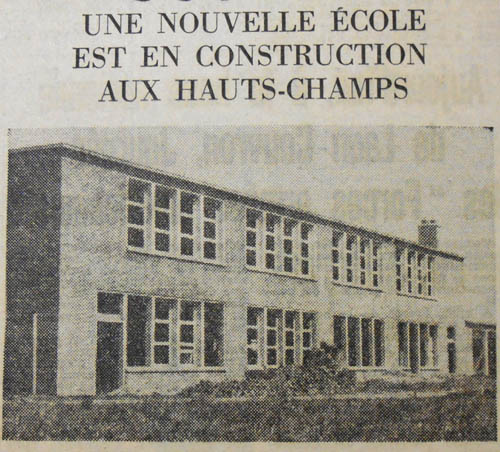

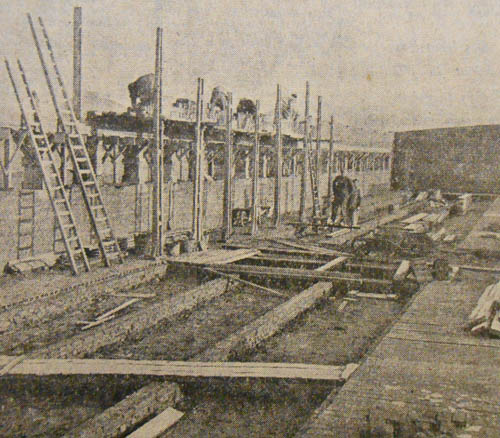

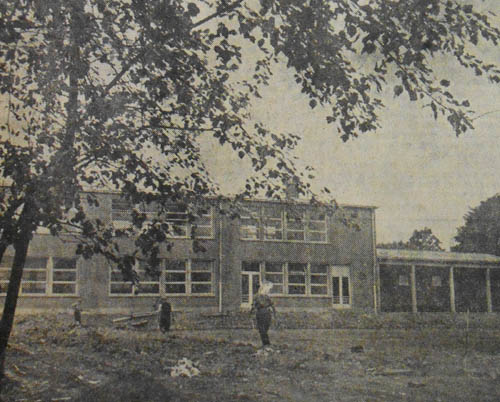

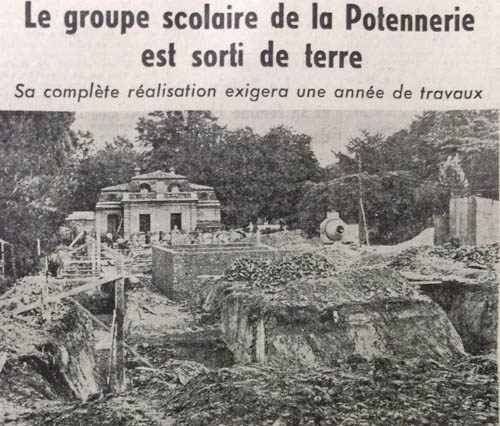

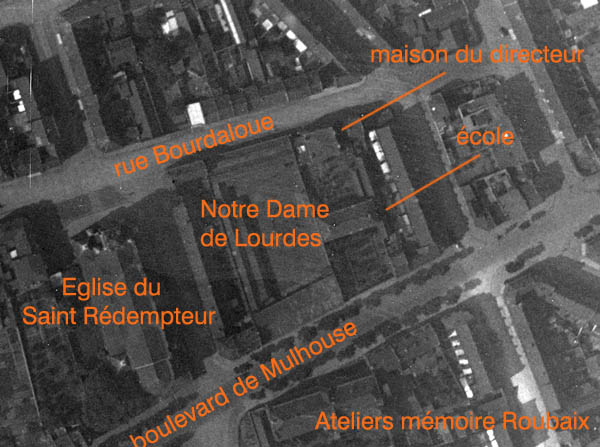

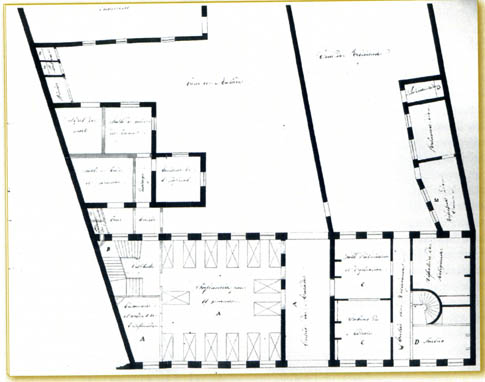

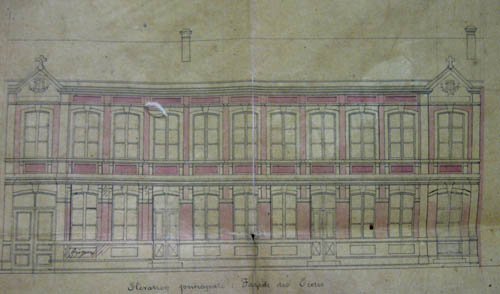

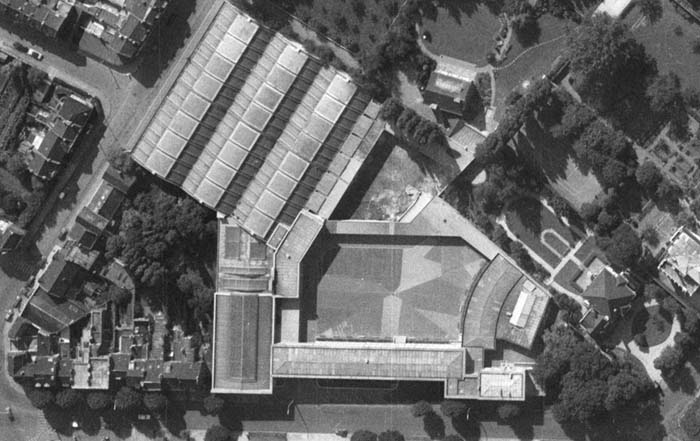

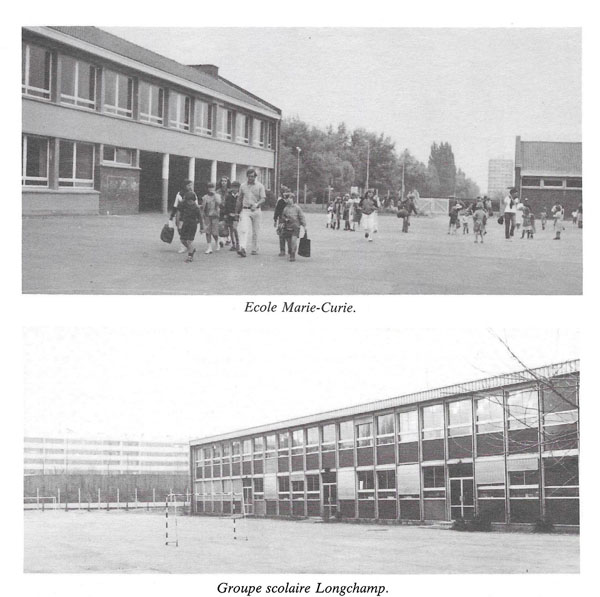

Les années 1960 voient apparaître un groupe scolaire dans le quartier des Hauts-Champs comprenant une école maternelle, 2 écoles primaires (une de filles et une de garçons, une cantine et une salle d’éducation physique commune, l’école Marie Curie, puis le groupe scolaire Longchamp regroupant 2 écoles primaires, une école maternelle et une cantine. La décennie est également celle de la construction du CES Albert Camus rue Jean Jaurès, inauguré en 1970.

La fin de la décennie 1960 voit également adoptés différents projets par le conseil municipal de Jean Leplat : un club de jeunes aux Trois Fermes, l’inauguration d’une rue du Docteur Leborgne en hommage au médecin hémois fondateur du dispensaire d’hygiène social et la dissolution du corps des sapeurs pompiers de la ville suite à la réorganisation complète du service d’incendie de la communauté urbaine (sur ce sujet voir un précédent article intitulé Les pompiers à Hem), la construction de dominos avenue Foch et enfin la construction d’un nouveau bureau de poste (sur ce sujet voir un précédent article intitulé La Poste à Hem).

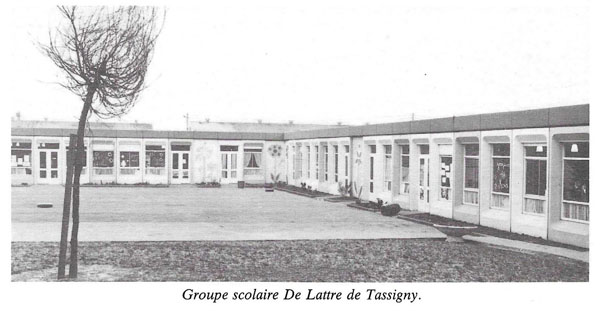

Puis, au cours des années 1970, toujours sous le mandat de Jean Leplat, l’école De Lattre de Tassigny est construite rue de la Vallée avec une école primaire mixte, une école maternelle et une cantine. En revanche, le collège technique un temps projeté ne voit pas le jour mais un deuxième CES est construit rue Jules Guesde à savoir le collège Elsa Triolet.

L’administration Leplat décide en 1972 un jumelage avec la cité anglaise de Moosley, petite ville de 10000 habitants du Lancashire, au sud-est de Manchester. La municipalité hémoise reçoit le maire, son adjoint, des conseillers municipaux et le secrétaire de la mairie anglaise. Le protocole de jumelage est officiellement signé et de nombreux liens durables sont ainsi noués avec la commune d’outre-manche.

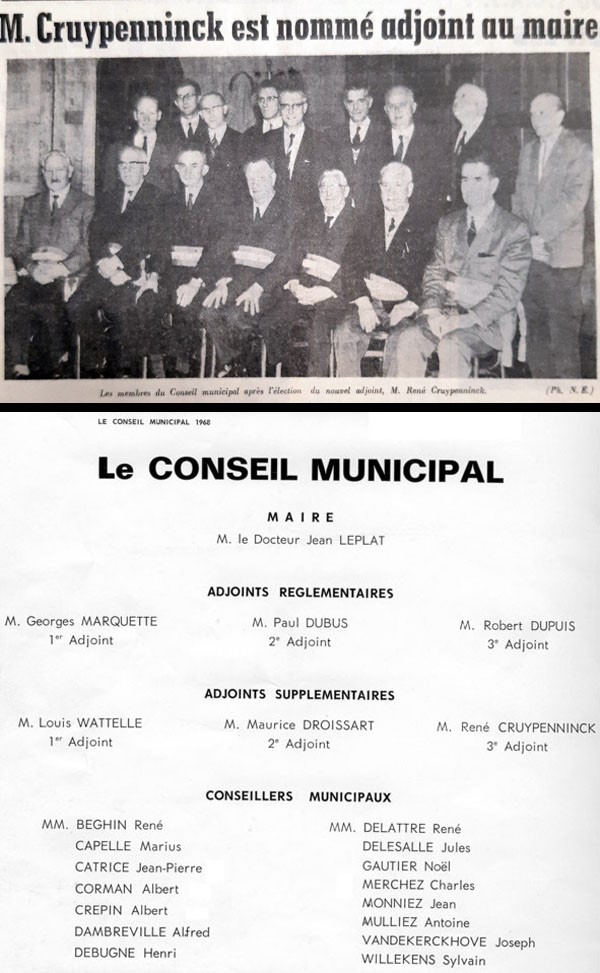

Le conseil municipal en 1972 (Document Historihem)

Le conseil municipal en 1972 (Document Historihem)

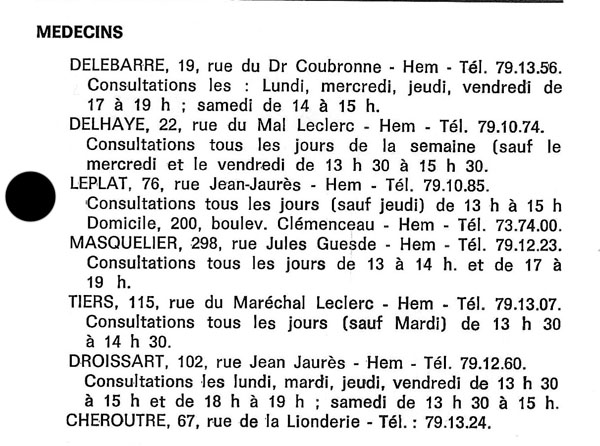

Jean Leplat exerce toujours en qualité de médecin au 96 rue Jean Jaurès, comme le démontre un extrait du livret édité par la ville en 1970. En revanche en ce début de décennie 1970, Jean, maire de la ville depuis la fin de la guerre est remis en question par les jeunes élus, désireux de dynamiser la municipalité et le conflit de générations s’aggrave au fil du temps, les jeunes conseillers contestant l’autoritarisme du maire et son style de gestion. En octobre 1973, au cours d’une réunion des bilans des centres aérés dont Mr Leplat critique vivement la gestion, des propos assez vifs sont échangés et plusieurs adjoints adressent une lettre de démission au Préfet qui accepte.

Cependant il n’y a pas d’élections partielles et c’est amputé de 7 membres que le conseil municipal prend ses décisions jusqu’en 1977 sous la présidence de Jean Leplat, nommé maire honoraire à la fin du mois de juin 1977. Venant de perdre son épouse il décide alors de ne pas se représenter aux élections de 1977 et va s’éteindre à son domicile le 22 août 1980, à l’âge de 80 ans.

Proche du Centre National des Indépendants et du mouvement gaulliste sur le plan politique il aura été maire de la ville de Hem pendant 30 ans puis maire honoraire durant les 3 dernières années de sa vie. Il aura été aussi conseiller général du canton de Lannoy pendant plus de 10 ans et conseiller à la communauté urbaine de Lille pendant 3 ans.

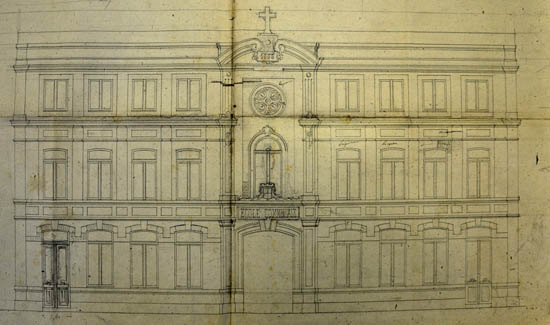

Ses funérailles sont célébrées à l’église Saint Corneille, place de la République, devant une foule nombreuse et recueillie, parmi laquelle nombre de familles hémoises dont il avait été le médecin, de nombreux représentants d’associations et de sociétés locales ainsi que de nombreux maires de villes voisines et enfin du nouveau maire de la ville Jean-Claude Provo.

Remerciements à l’association Historihem ainsi qu’à André Camion et Jacquy Delaporte pour leur ouvrage Hem d’hier et d’aujourd’hui.