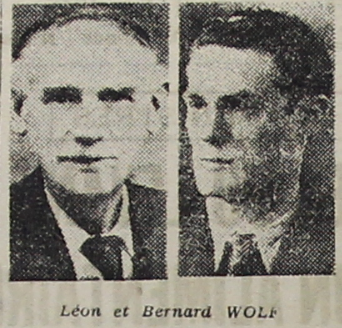

En ce mois d’août 1945, les leersois rendent hommage à la mémoire des résistants assassinés par les nazis. Une grande manifestation va être organisée par les Jeunesses Socialistes en hommage à Léon Wolf secrétaire de la section socialiste et Bernard Wolf secrétaire des Jeunesses Socialistes et de l’intercantonale de Roubaix, tous deux assassinés dans les bagnes nazis. Ils associent à cette manifestation Édouard Dubrunfaut des Jeunesses Socialistes de Leers dont on est encore à ce moment sans nouvelles. Ardent propagandiste du Parti Socialiste, résistant de la première heure, il fut arrêté par la Gestapo le 13 juillet 1943 en même temps que Pantigny, Wolf, Thiberghien (tous décédés depuis) Coquerel et Delabre. Il fut jeté en prison et odieusement torturé par les brutes nazies. Transféré dans divers camps, il a été vu la dernière fois en avril dernier à Buckenwald par Eugène Thomas. Des recherches entreprises par le Ministère des Déportés sont jusqu’alors demeurées vaines mais ses nombreux amis espèrent encore son retour.

Avant que cette manifestation du souvenir ait lieu, on apprend le décès d’Émile Dujardin. Depuis quelques semaines le bruit courait, mais nul n’osait y croire. Il n’y a plus de doute à présent. Un camarade de captivité vient de confirmer la triste nouvelle. Né le 26 août 1912, Émile Dujardin était dès son jeune âge membre du Parti Socialiste. Colporteur actif des idées socialistes, il fut mobilisé en septembre 1939 au 90e bataillon de chasseurs à pied. Fait prisonnier en juin 1940, il fut interné au Stalag IX A. Après 45 mois d’une dure et pénible captivité, il devait décéder le 20 mars 1945, victime d’un bombardement anglo-américain. Il sera associé à l’hommage de la manifestation souvenir du 19 août.

Le dimanche 19 août, une émouvante manifestation se déroule à Leers où plus de 3000 personnes venues de toutes les communes environnantes se sont rassemblées en cortège derrière la clique Les Volontaires de Leers et la Fanfare La Paix de Roubaix. Les drapeaux d’une trentaine de sections flottent en tête du défilé. Parmi les personnalités, on reconnaît Augustin Laurent ancien ministre des PTT, A. Van Wolput, Just Evrard, Émilienne Moreau membres de l’assemblée consultative, Victor Provo maire de Roubaix, Marcel Guislain président de l’association des déportés, Camille Delabre et René Coquerel compagnons de captivité de Léon Wolf, A. Delebecque, secrétaire administratif de Nord Matin, le docteur Léandre Dupré, M. Dequenne maire de Flers, Lepoutre de Libé-Sud et le conseil d’administration de la caisse d’épargne sociale Le Travail.

Le cortège dans lequel a pris place la famille se rend au cimetière communal où une plaque et des fleurs ont été déposées au monument aux morts. Henri Sury de la fédération des Jeunesses socialistes et A. Van Gysel président du comité de Libération au nom de la section rendent un suprême hommage à ceux qui sont morts pour la France et le Socialisme.

Puis place Sadi Carnot a lieu un grand meeting. Augustin Laurent parle du rôle joué dans la clandestinité par ces héros de la Résistance dont on honore la mémoire. Pour leur rester fidèles, il faudra établir la France sur des bases solides qui ne peuvent être que socialistes. Roger Impens des Jeunesses Socialistes rappelle combien les socialistes et notamment les jeunes ont été nombreux dans les rangs de la Résistance et réclame pour ces combattants le droit à une vie normale et à l’éducation. Henri Massein secrétaire fédéral des J.S. de son côté salue la mémoire des camarades et réclame pour la jeunesse ouvrière l’échelle mobile des salaires et son droit au travail. Marcel Guislain parle ensuite de l’action menée dans la clandestinité par les Wolf, Dubrunfaut et bien d’autres. Leur tâche n’est pas terminée, déclare-t-il, il faut travailler pour instaurer la société socialiste qui nous débarrassera du capitalisme. C’est ainsi que nous resterons fidèles à l’idéal pour lequel nos camarades sont morts. Victor Provo associe à la mémoire des Wolf tous ceux qui ont fait le même sacrifice dans le combat pour la liberté. Le Parti fut dès le début au premier rang de la Résistance et peut réclamer sa place dans l’avenir du pays. Il termine en évoquant la grande figure de Jean Lebas, lui aussi victime du fascisme. Just Evrard qui fut le compagnon de Bernard Wolf dans la Résistance évoque le rôle joué à Lyon par ce héros. Devant le sacrifice de tels hommes, dit-il, nous ne pouvons désespérer des destinées de notre parti. Evrard insiste sur le sens de la prochaine consultation électorale qui assurera les idées de l’internationale socialiste. Il termine par ces mots : si le peuple ne vient pas au socialisme, tous nos morts seront tombés une fois de plus pour le capitalisme. Camille Delabre clôture cette cérémonie en demandant à tous de se mettre au travail pour le triomphe du socialisme. Et la foule se disperse en chantant l’Internationale.

Quelques jours après cette cérémonie du souvenir on apprend d’une camarade de captivité demeurant à Bruxelles la triste nouvelle du décès d’Édouard Dubrunfaut à la mi-avril 1943 en Tchécoslovaquie, des suites des privations et mauvais traitements de la barbarie nazie.