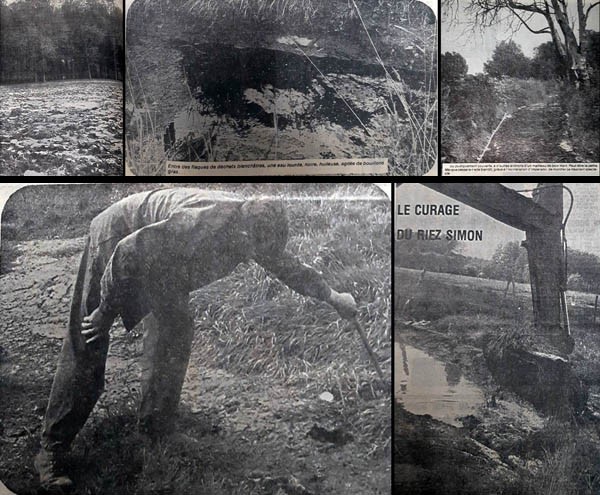

La Marque et la Petite Marque subissent au vingtième siècle le contrecoup de la pollution industrielle (Voir sur ce sujet un précédent article édité sur notre site et intitulé : « l’industrialisation de la Marque »). Un engorgement dans le lit même des rivières est constaté, créé par la rencontre de matières en suspension et d’hydrocarbures suivi de déserts craquelants et blanchâtres quand l’eau se retire ou au contraire un sol poisseux d’huile…

Ainsi en 1974, la presse locale se fait l’écho des problèmes rencontrés sur Willems, du fait de la pollution de la Petite Marque et du Riez Simon, son affluent, presque totalement obstrué, au grand dam des agriculteurs. A l’époque la communauté urbaine a posé un diagnostic mais n’a pas encore oeuvré à la solution. Curer le cours d’eau équivaudrait à poser un emplâtre sur une jambe de bois et il faut donc réfléchir à une solution d’ampleur.

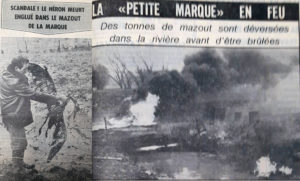

Par ailleurs des irresponsables considèrent le lit de la rivière comme un déversoir de détritus et n’hésitent pas à s’y débarrasser de leurs déchets encombrants. Ainsi en 1976, des tonnes de mazout sont déversées dans la rivière avant d’y brûler et l’on y retrouve souvent des cadavres d’animaux victimes de la pollution, notamment un héron de passage englué dans le mazout.

Un plan est alors élaboré, en 1976, pour « dépolluer la rivière qui brûle » : la petite Marque. L’agence de bassin Artois-Picardie attribue le problème à 2 sources principales : les pollutions urbaines (environ 20.000 équivalents habitants) et industrielles (environ le double). Il en existe de 3 types : la pollution organique, les matières en suspension émises principalement par l’entreprise Balamundi de Baisieux et les hydrocarbures issus essentiellement de l’entreprise Imperator de Baisieux et Willems.

Les pollutions urbaines et industrielles organiques devront donc être acheminées jusqu’à la station d’épuration de la ville nouvelle implantée sur Forest-sur-Marque. L’usine Imperator devra traiter elle-même sa pollution et procéder à une épuration classique et Balamundi devra faire de même au moins en partie le reste étant acheminé à la station d’épuration de Villeneuve d’Ascq.

Quant à toutes les teintureries de Hem et Forest elles devront installer un appareillage de pré-traitement des eaux qui seront ensuite acheminées vers cette même station. Resterait le problème de l’entreprise Brabant, régénératrice de solvants à Tressin, qui pollue en discontinu.

Sur Hem, une association dynamique, l’association de promotion des activités nautiques de Hem pratique le canoë-kayak et œuvre pour le nettoyage de la rivière dans les années 1980. A cette époque la balade sur la rivière est plutôt agréable au moins jusqu’à l’arrivée de la Petite Marque venue de Willems, noire et charriant des matières en suspension, et dont les rives paraissent mazoutées et huileuses. Ce n’est que passé le pont d’Hempempont que la rivière redevient agréable.

Au niveau de la ville de Hem, c’est en 1989 qu’ une nouvelle canalisation est installée derrière la Résidence de la Marque, laquelle passe par l’avenue Delecroix et se branche sur la station d’épuration de Forest-sur-Marque afin de collecter les eaux usées des habitations et des entreprises riveraines : Lenfant et SIH. Ces travaux sont financés par la Communauté Urbaine.

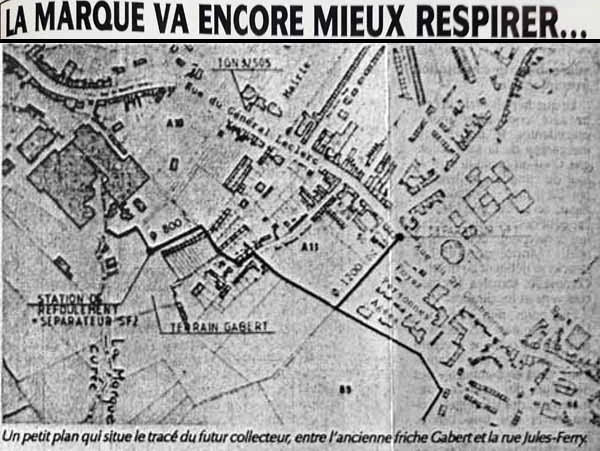

En 1990, la ville s’attaque au problème des dégâts causés par les rejets industriels dans la rivière. La presse locale annonce qu’un tout nouveau réseau sous forme d’un gros collecteur de 80 cm de diamètre va être installé entre l’ancien site Gabert, drainé dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activité Le Rivage, et la rue Jules Ferry. Son rôle consistera à recueillir les eaux de ruissellement ainsi que les eaux usées et il sera ensuite prolongé jusqu’à Hempempont.

Une station de refoulement sera créée au niveau de l’ancien site Gabert, un dispositif qui permet d’envoyer sous pression et dans la bonne direction les eaux collectées. Enfin un séparateur de flots effectuera un tri entre les eaux usées des riverains qui doivent être traitées et les eaux de pluie qui peuvent être rejetées directement dans la Marque.

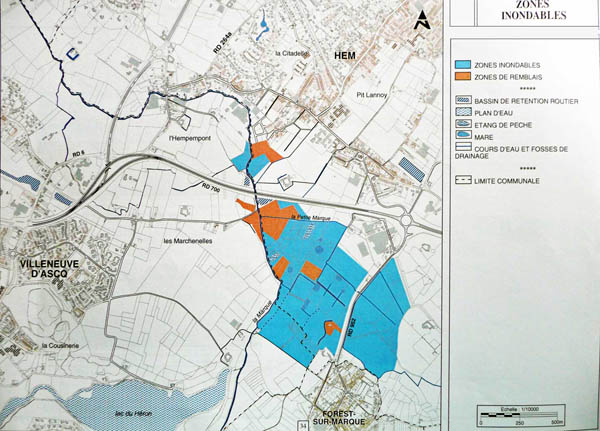

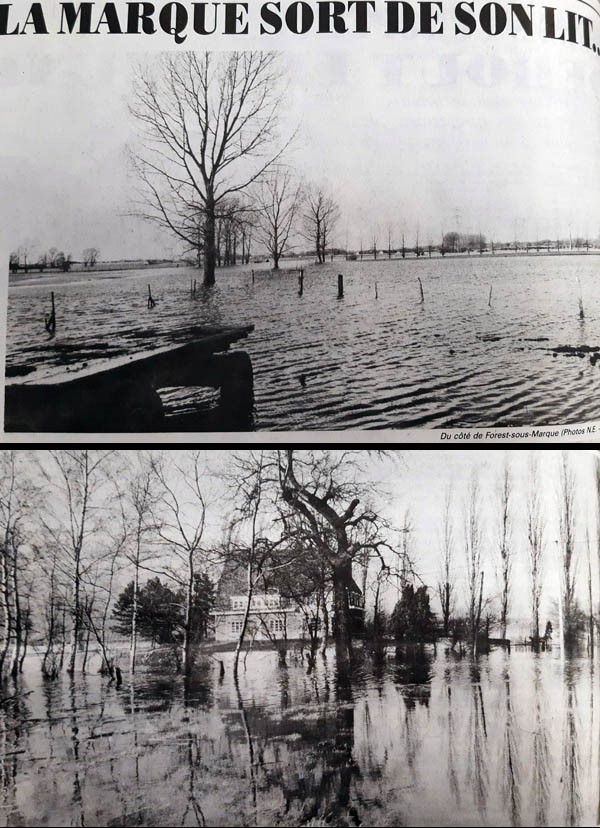

Mais la pollution n’est pas le seul problème rencontré. Réduite à un modeste filet d’eau en été, la rivière peut au contraire se répandre sur des centaines de mètres de large en hiver au grand dam des chemins, cultures, caves, voire même des maisons, surtout dans les plaines humides. Les villes de Hem et de Forest mais aussi celle de Willems notamment sont souvent confrontées au problème.

La situation s’aggrave dans les années 1970, avec l’urbanisation galopante. En effet jusqu’alors la surface cultivée était suffisante pour absorber les eaux de pluie, mais l’extension des surfaces couvertes par des bâtiments ou des routes a entrainé l’imperméabilisation du sol qui, couvert de béton, n’absorbe plus les eaux de pluie et les entraine dans la Marque. En parallèle l’urbanisation croissante augmente le débit de celle-ci qui reçoit donc à la fois les eaux d’écoulement et les eaux usées.

Par ailleurs la rivière n’est plus curée depuis que la Communauté Urbaine a repris les compétences de l’ancien syndicat de la vallée de la Marque. Or la pollution et l’écoulement des boues rendent plus nécessaire que jamais le curage de la rivière.

En période de fortes pluies les champs se couvrent presque entièrement d’une eau qui les fait ressembler à des étangs. Parfois le phénomène commence dès le mois d’octobre et peu durer jusqu’à la fin du printemps. Il a alors des conséquences importantes pour les agriculteurs dont le rendement des fourrages et des cultures peut diminuer de moitié sur certaines terres.

L’aggravation des crues au fil des décennies est en partie due au fait que le bassin de la Marque dépend de plusieurs organismes lesquels manquent de coordination. Le constat s’impose : il faut un aménagement global et, en 1985, est créé le syndicat intercommunal de la Marque, présidé par le maire de Willems.

Après une étude demandée à la direction départementale de la navigation, la solution adoptée consiste en l’aménagement de bassins inondables en périodes de crues, capables d’éponger les hautes eaux et de restituer de l’eau ensuite pour soutenir le débit. Il faut aussi préserver les haies et les arbres et contrôler les constructions.

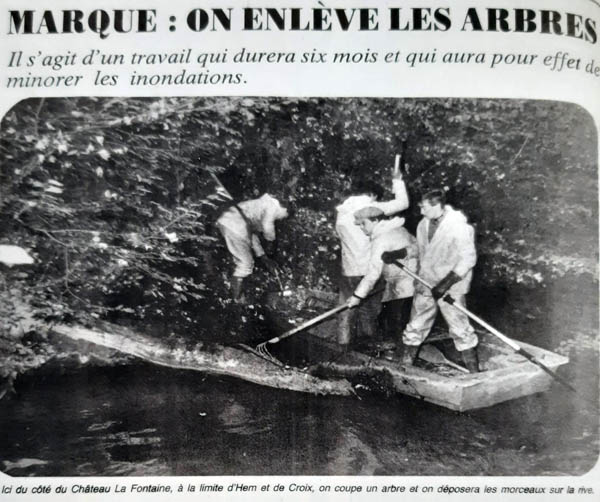

En 1985, on estime à 40 le nombre de barrages importants constitués essentiellement par la chute d’arbres. Ils empêchent l’eau de s’écouler normalement, ce qui a pour effet d’amplifier les inondations. Un nettoyage léger s’impose : les arbres concernés sont coupés et redéposés sur les rives.

Il faut également faire le nécessaire pour que les eaux usées soient traitées et un gros travail reste à faire sur ce point. Sur 3 ans d’énormes progrès ont lieu avec le rattachement des secteurs de Croix Barbieux et Roubaix à la station d’épuration de Marquette et celui de Forest-sur-Marque à la station de Villeneuve d’Ascq. Restent à y rattacher Hem, Willens, Tressin et Baisieux.

Par ailleurs un plan de curage de la rivière en 4 tranches à partir de Wasquehal est monté par le syndicat en accord avec les services du département, de la région et de l’Etat. Les subsides de ces 2 partenaires doivent être versés dans le cadre d’un contrat de plan de rivière d’une part et d’un autre d’hydraulique agricole (chaque année des centaines d’hectares de terres agricoles étant noyés par les débordements de la rivière). Malheureusement un blocage dans le versement entraîne le report des travaux.

Et en 1988, sur les communes d’Hem et Forest-sur-Marque, les débordements sont particulièrement spectaculaires. Les raisons sont multiples : de fortes précipitations alliées à une absence de gel, l’absence de curage de la rivière depuis longtemps, et l’imperméabilisation des terres due à la construction en nombre de routes et de maisons.

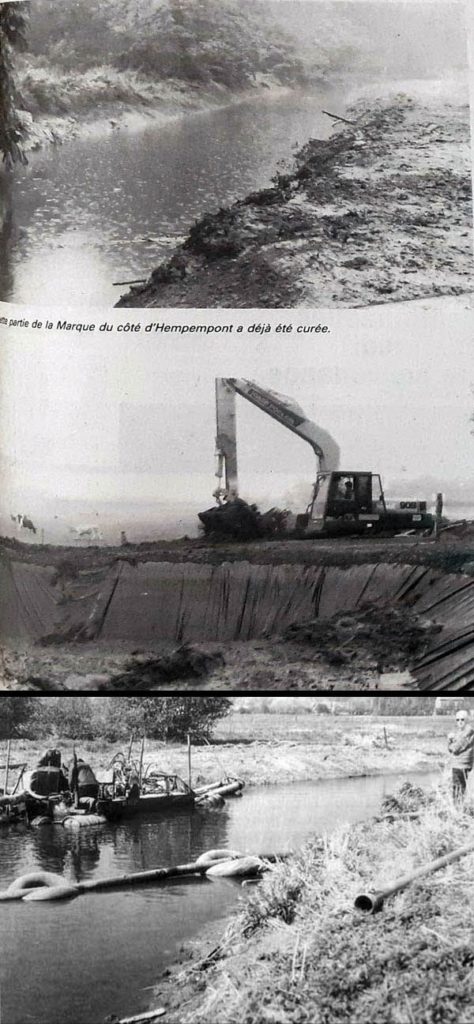

L’année suivante l’opération de curage de la rivière, commencée entre la Planche Epinoy et Wasquehal, se poursuit entre Hempempont et la Planche Epinoy. Le chantier commence par l’aménagement de 2 sites de dépôt pour recevoir la vase, laquelle contient notamment des produits chimiques qui ne doivent pas atteindre la nappe phréatique.

A l’Hempempont un accord est trouvé avec les propriétaires des terrains traversés et des pelles hydrauliques peuvent donc entrer en action depuis les rives. Par ailleurs des techniques spéciales sont utilisées comme le fraisage et le pompage à partir d’une barge, avec rejet dans un bassin de décantation installé sur l’ancien site de la teinturerie Gabert.

La troisième section de curage programmée concernera la partie de la rivière entre Hempempont et les lacs villeneuvois. Le plus gros du curage sera alors achevé, la hauteur de la vase au delà des lacs villeneuvois étant nettement moindre. Mais, une fois le curage réalisé jusqu’aux lacs les inondations des secteurs d’Hem et Forest-sur-marque sont considérablement réduites mais non totalement supprimées car il faudrait pour cela doubler le gabarit de la rivière ce qui s’avère impossible en milieu urbain. La durée des inondations est également moindre puisque les eaux s’éliminent plus vite grâce à un écoulement plus facile dans la Marque.

Mme Massart, maire de la ville, et Mr Deffontaine, président du syndicat intercommunal du bassin de la Marque et vice-président de la CUDL peuvent descendre la Marque, en 1991, en compagnie de Bernard Derosier, président du Conseil Général et constater, au cours de cette promenade bucolique au fil de l’eau, les énormes progrès alors réalisés en matière d’environnement et d’assainissement. Pourtant il reste beaucoup à faire et le Conseil Général s’engage alors dans un programme d’aide à l’assainissement des communes d’une durée de 10 ans.

La crue de janvier 2003 et les inondations importantes survenues sur Hem démontrent en effet que 2 zones sises le long de la Marque Nord restent principalement exposées aux aléas inondation et principalement Hem et Forest-sur-Marque ainsi que Villeneuve d’Asq, Anstaing, Tressin et Chereng. Un plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) de la Marque a été approuvé en 2015 visant les phénomènes de débordement de cette rivière et de ses affluents.

Par ailleurs la Métropole Européenne de Lille s’engage en 2022 dans un programme de reconquête écologique des cours d’eau métropolitains dont la Marque et décide de lancer différents projets visant à améliorer leurs conditions écologiques au bénéfice de la biodiversité locale, la maîtrise des inondations et l’atténuation des effets des changements climatiques.

Remerciements à l’association Historihem ainsi qu’à Jacquy Delaporte, Christian Tell et Chantal Guillaume pour leur bande dessinée Au Temps d’Hem et enfin à Paul Delsalle pour son ouvrage sur l’ Histoire de la Vallée de la Marque.