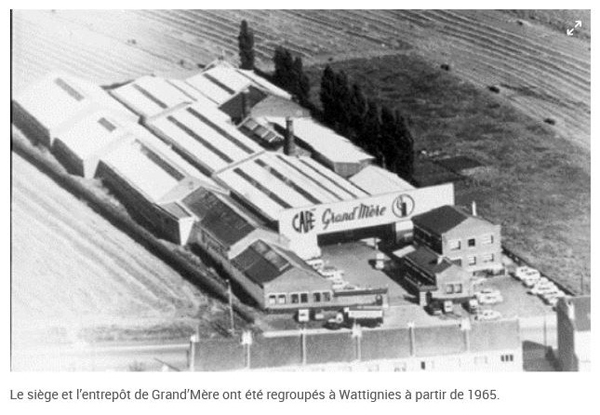

Les affaires se développent de façon très importante. Il est absolument nécessaire de modifier la structure de l’entreprise et de la logistique. Il est en effet impératif pour René Monnier de satisfaire ses innombrables et fidèles clients de la région Nord, Pas de calais, Picardie et Ardennes. Il décide alors, d’ouvrir un entrepôt sur un terrain de 15.000 m2 dans la banlieue lilloise à Wattignies, au 205 rue Clemenceau. Les nouvelles installations modernes du café Grand Mère sont regroupées dans une ancienne usine pour abriter également les services administratifs et commerciaux.

Désormais, l’entreprise, c’est : 10.000 m2 de bâtiments composés de hangars de stockage pour les 2000 références du catalogue, 100 véhicules de livraison, 200 personnes dont 40 représentants, 10.000 clients sur la région et deux entrepôts régionaux à Dunkerque et Avesnes.

Le 30 Octobre 1965, c’est l’inauguration officielle du nouvel entrepôt de Wattignies. René Monnier PDG, et ses deux directeurs M Spileers et Jansen accueillent les personnalités et invités pour cet événement.

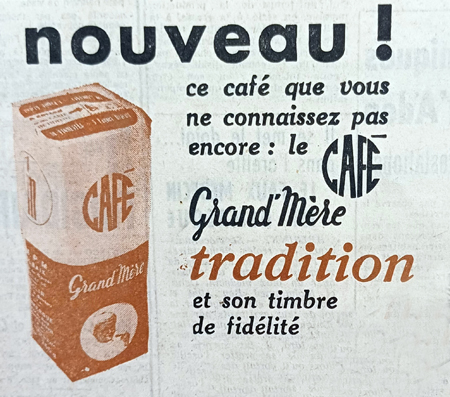

En moins de 15 années d’existence, les cafés Grand Mère ont acquis une extraordinaire renommée, si bien qu’en fin d’année 1965, est proposée à la clientèle, une nouvelle gamme de « cafés Tradition » en paquets bleu vert ou havane. En 1965, un million de tasses de café Grand Mère sont consommées chaque jour en France.

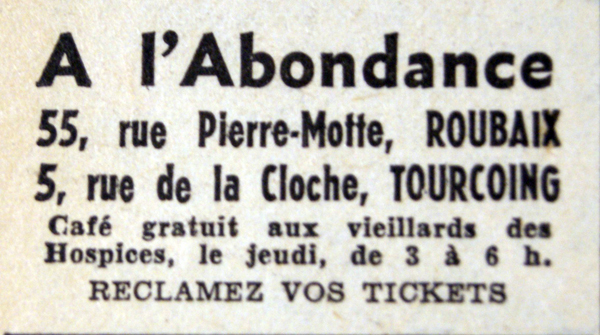

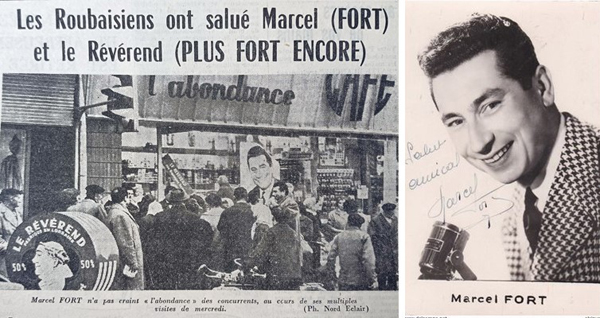

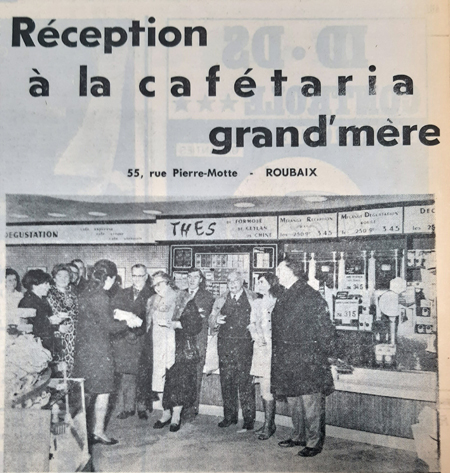

En 1968, Lucette Monnier accueille des hôtes européens pour la réouverture de la cafétéria ultra moderne de la rue Pierre Motte : des élus des villes de Bradford et de Verviers pour la visite de leur commerce et bien sûr pour la dégustation du fameux café « moka » et la nouvelle gamme de thés.

Le développement de la publicité continue en 1969 par la diffusion du premier film publicitaire Grand’mère au cinéma dans les salles régionales.

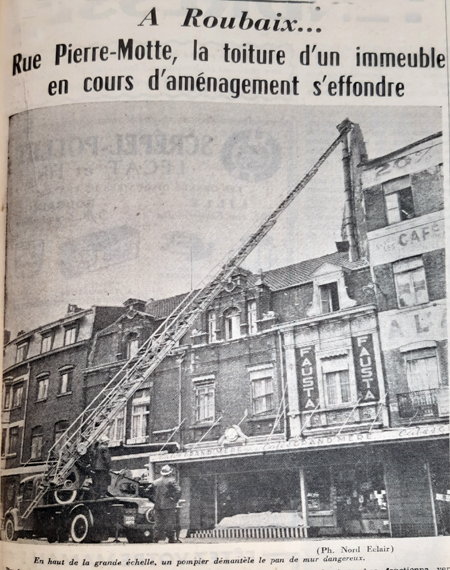

En 1971, un incendie se déclare au siège de la rue Pierre Motte dans un torréfacteur et un conduit de cheminée, sans faire de gros dégâts grâce à l’intervention rapide des sapeurs pompiers de Roubaix.

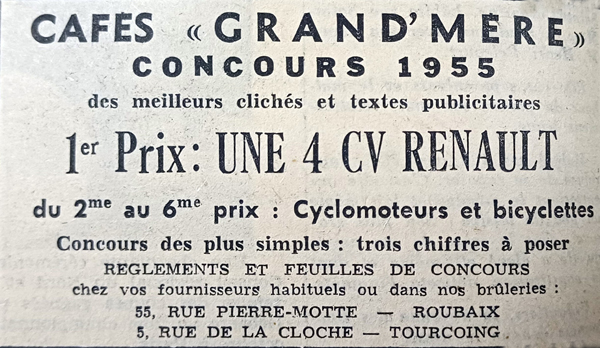

Dans les années 1970, la vente de café Grand’mère, couplée à la promotion par catalogue, participe à la notoriété et au succès grandissant de la marque. Le slogan publicitaire de l’époque est : « Café Grand’mère, la tradition du Nord, Café Grand’mère, la qualité d’abord ». La marque Grand’mère bénéficie encore d’une large exposition en 1976 avec le premier film publicitaire à la télévision.

En 1977, c’est la création de la marque « Carte Noire ». Encore une fois René Monnier se lance dans un pari risqué et audacieux d’un nouveau produit, surtout après les fortes hausses de prix du café du Brésil, et de surcroit avec un code couleur jamais utilisé dans l’alimentaire.

La concurrence des grands producteurs de café est rude. Pour émerger face aux géants nationaux, les Monnier décident de réinvestir leurs bénéfices via des opérations de promotion, comme le lancement d’un généreux paquet de 500g pour répondre aux demandes familiales. En 1978, le couple mise sur le café moulu alors que les Français consomment essentiellement du café en grains qu’ils passent au moulin à café, chaque matin. Et c’est encore un succès. Comme son slogan devenu culte « Grand’Mère sait faire un bon café ».

En 1982, René Monnier vend 63 % de ses actions de café Grand’Mère au groupe suisse Jacobs Suchard qui possède déjà Jacques Vabre. Cette décision est prise pour que le café Grand Mère s’implante encore davantage sur un plan national. La marque rejoint ensuite dans les années 90, le groupe Kraft Foods.

En 1987, le café Grand’mère continue à créer l’événement et fait le buzz en célébrant la première fête des grand’mères, célébrée depuis, tous les premiers dimanches du mois de Mars. C’est une pure opération de marketing et de communication bien pensée, de la marque créée à Roubaix.

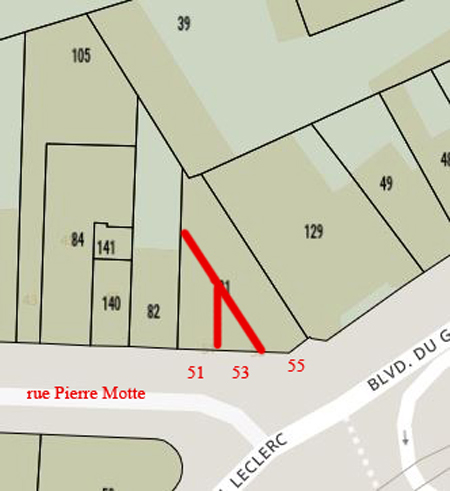

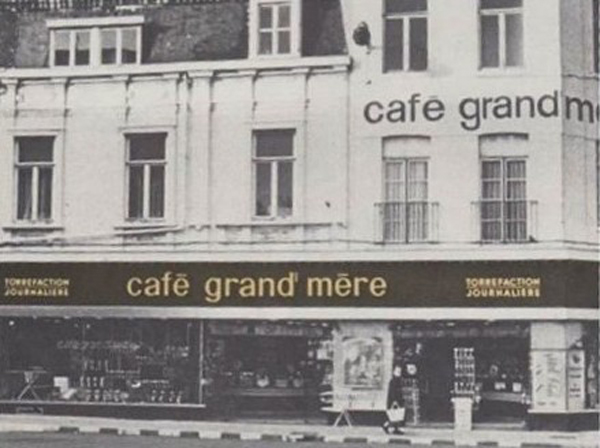

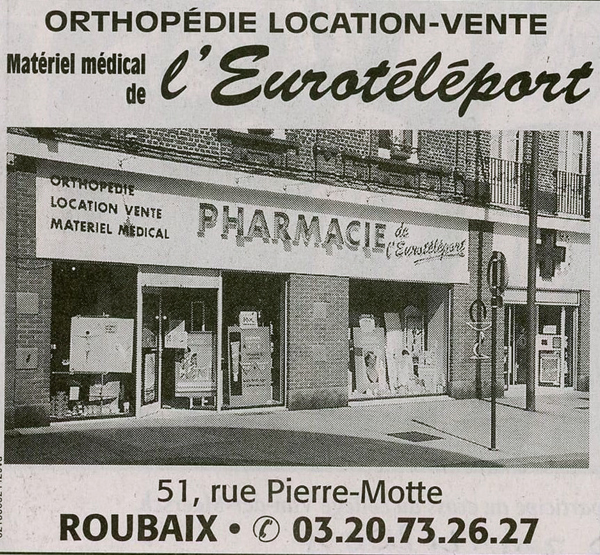

En 1990, le magasin de la rue Pierre Motte ferme définitivement ses portes. Le fonds de commerce devient alors en 1991, la pharmacie Eurotéléport créée par Philippe Vermés et reprise en 2022 par Charlotte Guillain.

La marque « café Grand’mère », née à Roubaix, existe maintenant depuis 70 ans et sa santé est toujours éclatante avec 24 millions de paquets de café vendus en 2023. La marque Café Grand Mère fait de nos jours, partie du groupe international Mondelez.

Remerciements aux archives municipales.