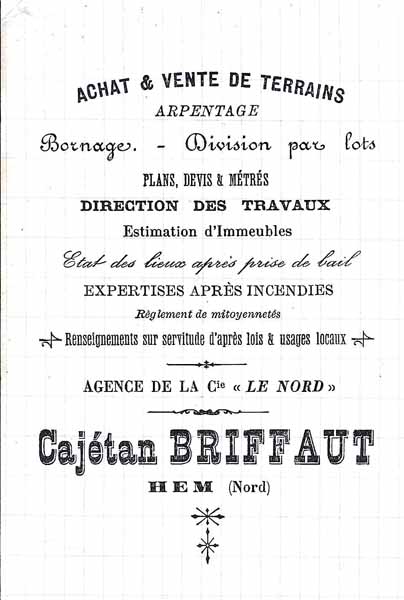

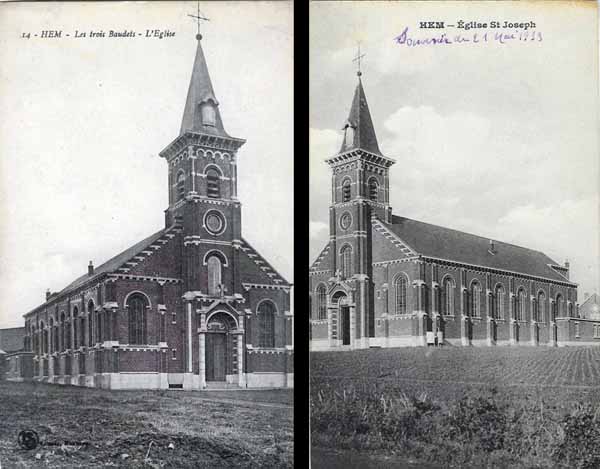

Au début du 20ème siècle, la population sans cesse croissante des quartiers des Trois Baudets et du Petit Lannoy à Hem nécessite l’implantation d’une petite église, dont la première pierre est bénie le 30 avril 1905, et qui ne sera que provisoire et servira ensuite de patronage de quartier. En effet, à l’initiative de l’abbé Billaud, missionné par l’archevêque de Cambrai, dès 1908, une grande église est construite sur les plans de l’architecte Briffaut, entrepreneur à Hem.

Les pèlerins viennent à Saint Joseph servir Saint Camille et Sainte Apolline. Il convient de signaler que la dévotion à cette dernière existe alors déjà de façon immémoriale à Hem. En effet, la Chapelle Madame (Chapelle Sainte Apolline), aux confins de la paroisse, près du cimetière de Lannoy, était, avant la construction de l’église, l’objet d’une grande vénération et l’on y accourait de loin.

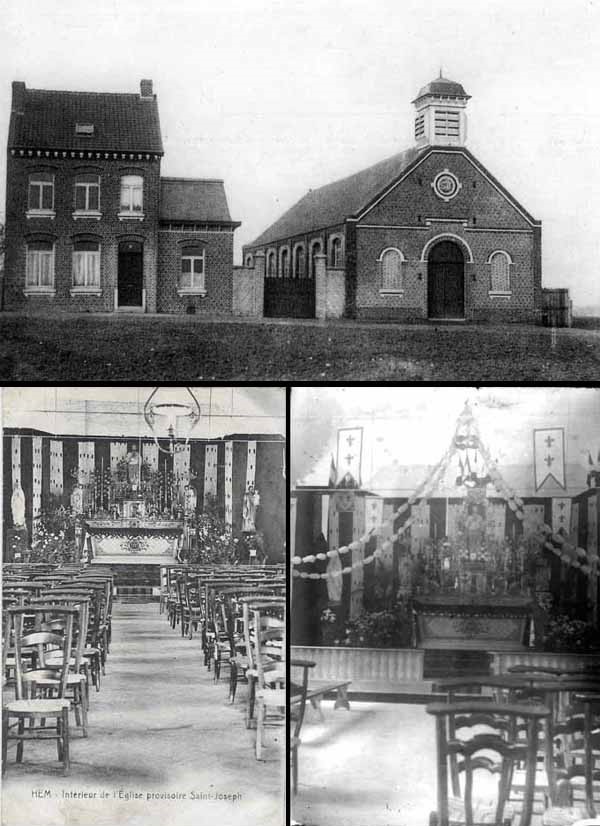

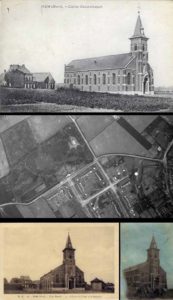

L’église est érigée au milieu des champs comme le montre la photo aérienne de 1933, sur laquelle on distingue également le château Olivier sur la gauche. Les premières cartes postales représentant l’église Saint Joseph la montrent bien entourée de champs avec son presbytère à l’arrière et l’ancienne petite église devenue patronage. Sur une photo du début du siècle on distingue même des fétus de paille devant l’église.

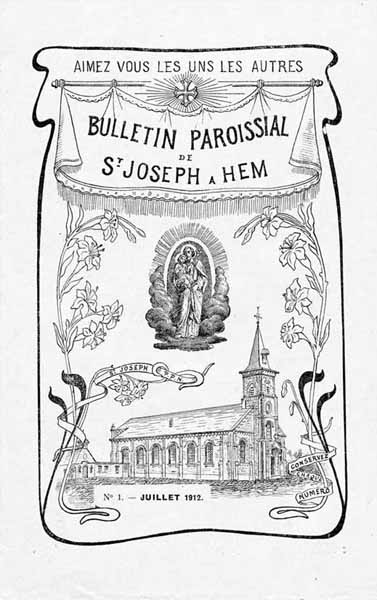

La paroisse Saint-Joseph est de suite active : catéchisme pour les enfants du quartier bien sûr mais aussi « vestiaire des pauvres » (avec don d’espèces, de linge, couvertures, vêtements et chaussures), denier du culte, bibliothèque paroissiale, ainsi que l’édition d’un bulletin paroissial dès juillet 1912.

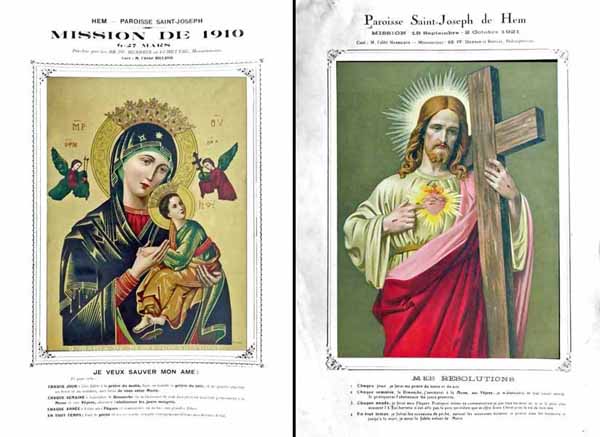

Il faut aussi citer les missions (les premières Missions de Paroisse datent du 18ème siècle) qui ont pour but de propager la religion dans les paroisses. Elles durent de 3 à 5 semaines et sont animées par deux ou trois missionnaires qui se déplacent dans les villages pour toucher un maximum de paroissiens conviés à participer aux cérémonies à l’église. La mission est alors un temps fort de la paroisse, un événement local d’importance qui se clôture un dimanche par une cérémonie grandiose et très souvent par la bénédiction d’un calvaire ou d’une statue, avec une très grande participation de la population.

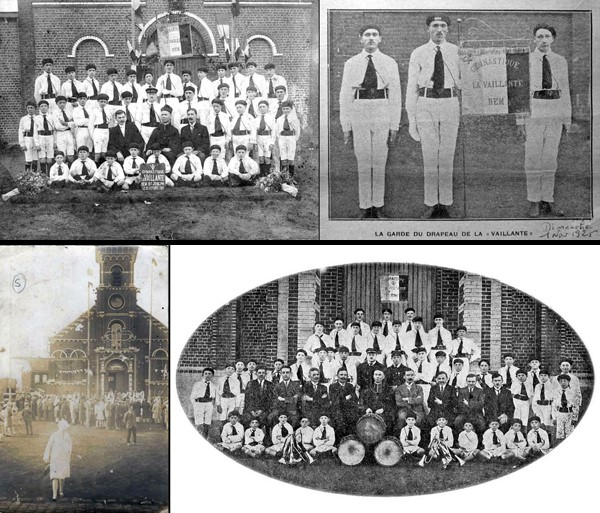

Par ailleurs le patronage de la paroisse organise de multiples activités sportives et culturelles, comme c’est l’usage à l’époque. Ainsi à Saint Joseph la gymnastique est mise à l’honneur avec la Vaillante. Fondé en 1925, le club comprend une clique et est alors composé uniquement de gymnastes masculins. La salle d’agrès se trouve dans l’ancienne chapelle provisoire de la paroisse Saint Joseph devenue salle du patronage.

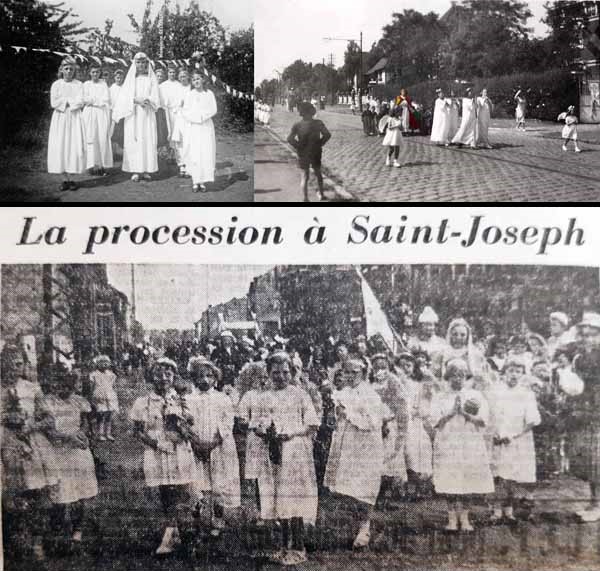

Il existe aussi une activité théâtrale très active dès les années 1920, composée d’une section d’art dramatique pour filles et une section pour garçons. Les filles participent à des processions dès les années 1930 et le patronage organise par la suite des activités de loisirs pour les garçons.

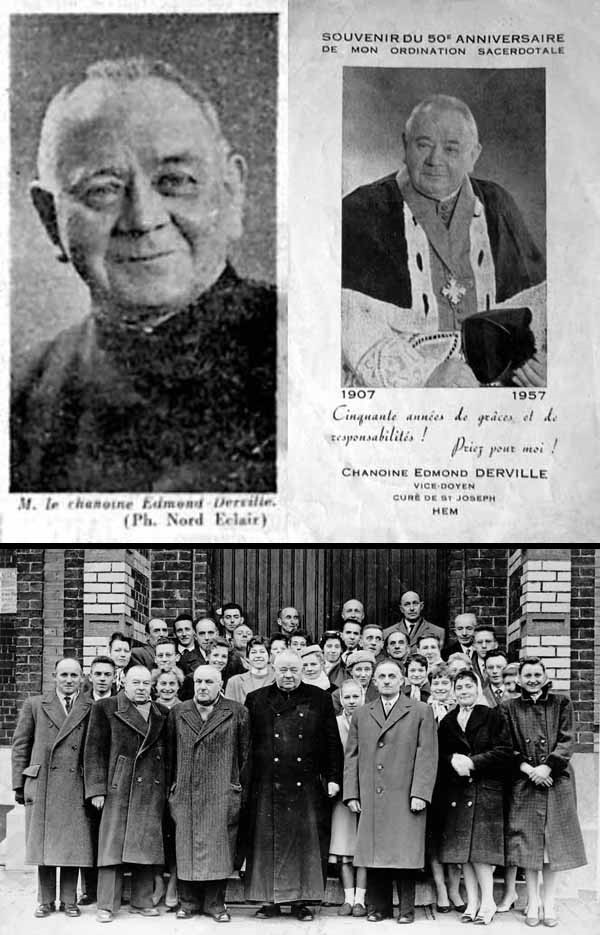

En 1933, le vingt cinquième anniversaire de l’église est fêté par le curé en exercice l’abbé Defossez entouré de ses 2 prédécesseurs les abbés Billaud et Desmarecaux, en présence de Mgr Descamps, vicaire général. A cette occasion la chorale paroissiale interprète les chants liturgiques, soutenue par la Symphonie. 5 ans plus tard c’est l’abbé Derville qui succède au curé Defossez.

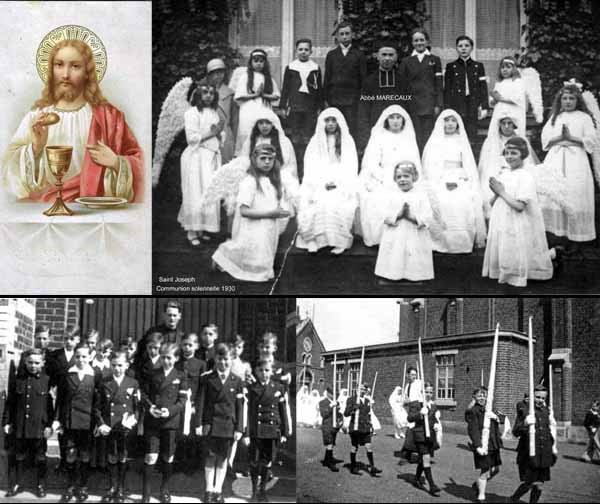

La vie de la paroisse c’est aussi, bien entendu, les communions solennelles à l’occasion desquelles les communiants prennent la pose et défilent autour de l’église dans leurs costumes du dimanche et leurs aubes. A cette occasion les familles font imprimer des images pieuses en souvenir à distribuer à la famille.

En 1957, le (récemment nommé) chanoine honoraire Edmond Derville célèbre son jubilé sacerdotal en tant que curé de l’église Saint Joseph. La cérémonie est présidée par Mr le Doyen du Chapitre de la Cathédrale et un cortège rassemblant tous les groupements paroissiaux parcourt les rues du Bas Voisinage (Louis Loucheur), Alexandre Ribot et des Ecoles pour atteindre la place de l’Eglise et assister à une messe solennelle d’action de grâces dont la chorale paroissiale interprète les chants.

Un an plus tard c’est l’église qui fête son cinquantenaire, en présence du Cardinal Liénart, évêque de Lille. L’allocution de bienvenue du docteur Leplat, maire de la ville, a lieu dans la cour de l’école Sainte Thérèse toute proche. Puis un cortège se forme pour se rendre à l’église afin d’assister à la messe de 10 heures. Celle-ci est suivie d’une réception dans la salle du patronage. La chorale mixte de Saint Joseph fête également son cinquantenaire durant la même année.

A suivre…

Remerciements à l’association Historihem