En octobre 1950 la presse annonce que l’administration municipale envisage très prochainement l’ouverture d’une bibliothèque communale ayant pour but de développer le goût de la lecture en procurant aux habitants de la commune les livres ou ouvrages qui seraient nécessaires à leur éducation ou leur délassement. Le maire Albert D’hondt et son conseil municipal vont mener à bien ce projet d’intérêt public.

La définition d’une bibliothèque communale.

Il est décidé que la bibliothèque fonctionnera dans un local spécialement affecté à la mairie. Elle sera distincte des bibliothèques scolaires actuellement existantes ou dont la création ultérieure pourrait être envisagée, et conservera le caractère d’œuvre communale sous la dépendance directe de l’administration municipale. Le fonctionnement de cette bibliothèque sera assuré en premier lieu grâce à des allocations budgétaires prélevées sur les ressources de la commune, dont le montant sera fixé par le Conseil Municipal. Elle acceptera aussi sous réserve d’examen dans chaque cas particulier les dons, legs et souscriptions éventuelles en argent ou en nature.

Bibliothèque de lecture et de prêt.

La bibliothèque fonctionnera à la fois comme bibliothèque de lecture et comme bibliothèque de prêt. Elle n’aura aucun caractère politique ou religieux et toute discussion sera formellement interdite dans le local qui lui est affecté. Les ouvrages de polémique violente de quelque origine que ce soit, en seront écartés. Il demeure entendu cependant que pour jouer efficacement son rôle, la bibliothèque sera largement ouverte à toute doctrine, religion, philosophie… sous le signe de l’information pure et objective.

Un comité d’inspection et d’achat.

La bibliothèque sera administrée par un comité d’inspection et d’achat de livres. Ce comité sera nommé pour sept ans par arrêté du ministère de l’Éducation Nationale, sur présentation faite par le Préfet, sur avis du maire. Il aura pour mission de veiller à l’observation du règlement, de déterminer sur proposition de ses membres ou du bibliothécaire ou encore en considération des désirs exprimés par les lecteurs, les ouvrages dont il conviendrait de faire l’acquisition et les abonnements qu’il serait utile de prendre. Le comité devra aussi s’assurer que les divers catalogues ou fichiers,que les registres d’inventaire sont tenus au courant. Il contrôlera d’une manière générale la marche de la bibliothèque et l’activité du bibliothécaire et il fera à l’administration municipale toutes suggestions qu’il estimera utiles au bon fonctionnement de l’œuvre.

Les conditions de fonctionnement.

La bibliothèque municipale sera ouverte les jeudi et samedi de chaque semaine, de 13 à 19 heures. Elle sera fermée les jours fériés et pendant tout le mois d’août pour le récolement des volumes, les réparations, la désinfection et la remise en ordre de la bibliothèque. Tous les ouvrages en cours de prêt devront rentrer pour le 15 juillet au plus tard. Pour être admis comme lecteur, il faut être âgé de 15 ans au moins et habiter la localité. Le prêt des livres est gratuit pour tous les habitants de la commune. La durée maximum des prêts est fixée à deux semaines. Chaque lecteur pourra toutefois demander l’échange de l’ouvrage prêté dès qu’il en aura achevé la lecture et aux jours prévus pour le fonctionnement de la bibliothèque. Le prêt est renouvelable une seule fois pour une période de deux semaines, mais le renouvellement doit être effectivement sollicité. Ce renouvellement ne pourra cependant être admis si l’ouvrage a déjà été retenu par d’autres personnes.

S’inscrire à la bibliothèque.

Toute personne désirant être admise comme lecteur et réunissant les conditions prévues demandera au bibliothécaire une formule appropriée. Elle remettra cette formule dûment complétée en présentant à l’appui les pièces justificatives d’identité faisant apparaître son âge et sa qualité d’habitant de la commune. Cette demande ne sera formulée qu’après que l’intéressé ait pris connaissance du règlement de la bibliothèque, la délivrance d’une carte de lecteur impliquant en effet de la part du bénéficiaire l’adhésion sans condition à ce règlement.

Si le lecteur est mineur (moins de 18 ans) la demande sera être présentée par le père à défaut par la mère ou la personne civilement responsable. Cette demande sera rédigée sur un imprimé également obtenu auprès du bibliothécaire et elle dégagera la responsabilité de l’administration en ce qui concerne le choix des lectures qui devra être contrôlé par la personne responsable. Le bibliothécaire pourra d’ailleurs refuser au mineur les ouvrages qui après étude seraient considérés comme ne pouvant se trouver entre toutes les mains. Le bibliothécaire contrôlera les notifications figurant sur les demande et il établira la carte de lecteur qui sera remise au demandeur. Cette carte devra être présentée pour obtenir le prêt d’un ouvrage. Lorsque la carte sera venue à expiration, le bénéficiaire en sollicitera le renouvellement de la part du bibliothécaire. Le prêt d’un ouvrage ne pourra être consenti que dans la mesure où le précédent aura été rendu. Le lecteur devra donc toujours en premier lieu remettre l’ouvrage emprunté au bibliothécaire et faire régulariser sa situation par le pointage de sa carte de lecteur.

Le bibliothécaire est choisi parmi le personnel municipal. Cette fonction a été confiée à M. Pierre Erkens, commis au bureau des écoles. M. Erkens est un garçon sympathique, jeune et plein d’allant. Il a pris à cœur son travail de bibliothécaire et il saura faire preuve de fermeté indispensable au respect du règlement intérieur et de tact pour concilier tous les désirs des habitués de la bibliothèque.

La nouvelle bibliothèque communale sera inaugurée le 24 mars 1951 en présence du Conseil Municipal et du secrétaire général M. Ghetemme qui définit les buts de l’institution, ses modalités de fonctionnement et ses moyens. À la suite de quoi, le maire Albert D’hondt souligne les grands services que l’œuvre rendra à la population et annonce qu’un crédit de 500.000 francs a été voté ce qui permettra en un an de doubler le nombre de volumes existants.

D’après les articles parus dans NE à l’époque

À suivre

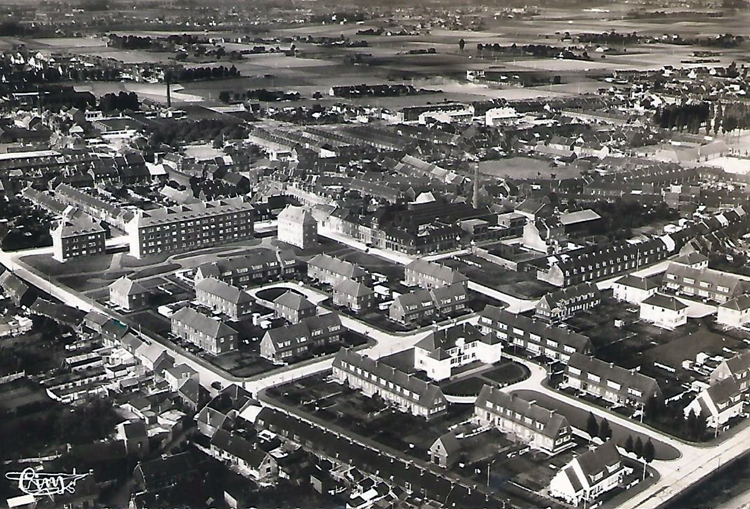

Vue du Square Bauwens Google Maps

Vue du Square Bauwens Google Maps

Vue du Square Bauwens Google Maps

Vue du Square Bauwens Google Maps