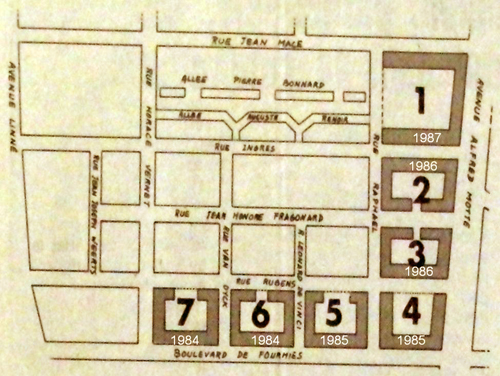

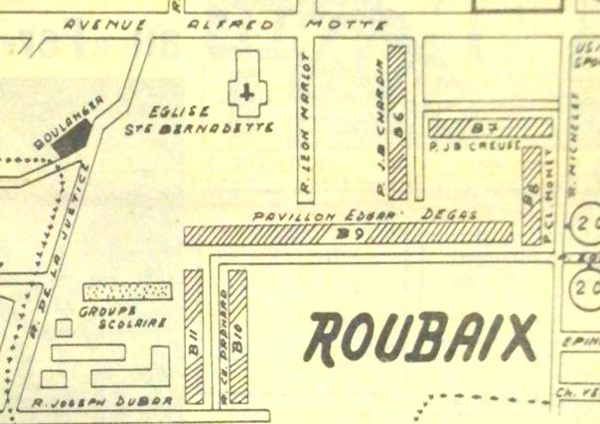

Construits de 1958 à 1960, les bâtiments des Hauts Champs ont donné leur nom aux rues qui les desservent, quand elles ont été viabilisées, plus de vingt ans après la réalisation des logements. L’immeuble n°7, dit pavillon Jean Baptiste Greuze est donc à l’origine de la rue du même nom. Thierry se souvient que les portraits des différents peintres étaient reproduits sur les pignons des bâtiments. Jean Baptiste Greuze, Edgar Degas, Jean Baptiste Chardin, Claude Monet, Maurice De Vlaminck furent ainsi présents dans le quartier, ainsi que le poète Charles Pranard. Le bâtiment Greuze qui nous occupe aujourd’hui, se situe entre la rue Michelet et la rue Chardin. Il est perpendiculaire à l’usine Motte Bossut, et aux deux bâtiments Chardin et Monet qui l’entourent.

Deux anecdotes sur son environnement : la transformation de l’usine Motte Bossut en 1985 en magasin d’usines a posé très vite la question des parkings pour la clientèle. Il fut un temps question d’utiliser les espaces de part et d’autre du bâtiment Greuze, côté avenue Motte et côté bâtiment Monet, mais les résidents s’opposèrent à ce projet. L’espace entre la rue Michelet et la rue Claude Monet fut néanmoins approprié en places de stationnement. C’est sur cet emplacement que passera bientôt la ligne de bus à haut niveau de service, qui repose à terme la question du stationnement.

Concernant le bâtiment Greuze, il a fait l’objet d’une réhabilitation : les entrées étaient autrefois des portes de bois avec un battant, elles sont aujourd’hui en PVC avec des serrures. De même, les boites aux lettres qui étaient à l’intérieur du hall d’entrée, sont aujourd’hui plus accessibles pour la distribution du courrier, car situées à côté des nouvelles portes. Le bâtiment a également reçu un revêtement de laine de verre sous les plaques de sa façade actuelle.

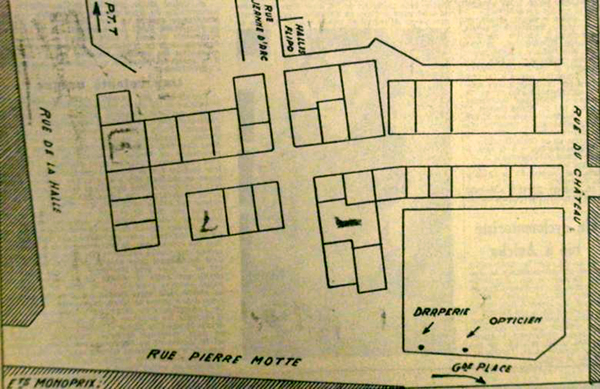

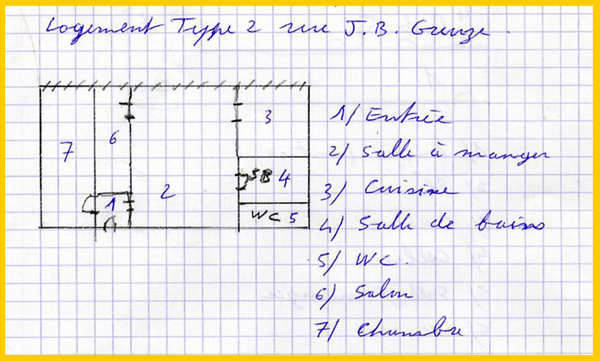

La description suivante des deux types de logement correspond à celle des autres bâtiments de la cité des Hauts Champs. Le logement type 2 (studio) se présente de la manière suivante : l’entrée (1) donne dans un petit couloir. Sur la gauche, la porte de la chambre (7), dans laquelle il y a un placard et des fenêtres individuelles. Dans l’entrée, la porte de droite donne accès à la salle de séjour (2), à partir de laquelle on peut aller dans la cuisine (3) équipée d’un évier et d’une gazinière, dans la salle de bains (4) et dans les toilettes (5). Une petite pièce (6) séparée par une cloison amovible ou un rideau permet au choix, de faire un salon ou une pièce de rangement. Cet appartement est bien pourvu en placards de rangement, ce qui évitait l’achat de meubles importants de type armoire ou penderie. Dans certains de ces placards toutefois, à chaque étage, se trouvaient les manettes de réglage de la tuyauterie du chauffage.

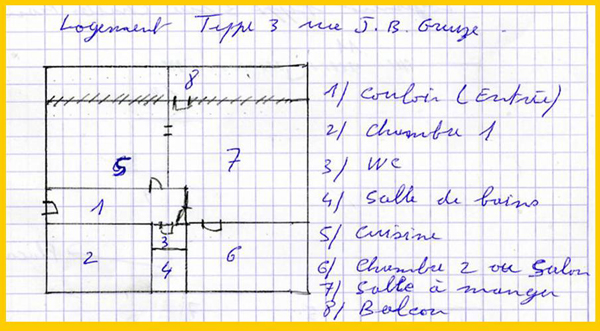

Le logement de type 3 (deux chambres) se présente comme suit : on entre par un couloir, dont les deux premières portes à gauche et à droite desservent la cuisine (5) et la première chambre (2), puis les toilettes (3) et la salle à manger (7). Une seconde chambre (6) est accessible par la salle à manger. On peut entrer dans la salle de bains (4) par les deux chambres. Une anecdote lors de la réhabilitation : la salle de bains était autrefois équipée d’une baignoire sabot. Après les travaux, la nouvelle baignoire dépassait sur la porte d’entrée de l’une des chambres. Il y a une porte entre la cuisine et la salle à manger, et des placards de rangement, il y avait de quoi ranger. Une baie vitrée (8) longe la cuisine et la salle à manger, avec une porte qui permet d’accéder au balcon. En 1970, nous dit notre témoin, on a posé des fenêtres pour isoler le balcon, ça nous faisait une pièce en plus.