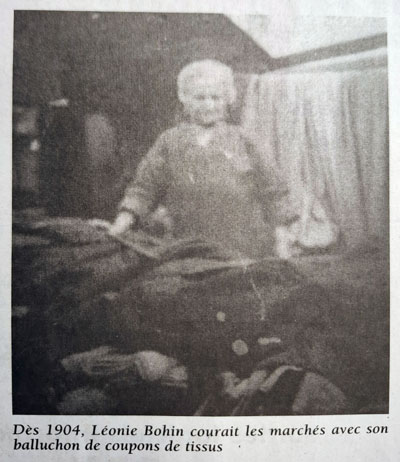

Au début des années 1900, Léonie Bohin vend du tissu sur les marchés de Roubaix Tourcoing. Elle s’approvisionne dans les grandes entreprises textiles toutes proches pour vendre ses étoffes au détail aux habitants de la ville. Elle se déplace en tramway et à pied avec son balluchon.

Ses affaires se développent, elle peut alors acquérir une baladeuse à bras pour y transporter ses tissus. Son chien l’aidera par la suite à tirer sa charrette. Après la grande guerre, les affaires reprennent. Le mari de Léonie fait alors l’acquisition dans les années 1920, d’un véhicule automobile d’occasion pour remplacer la charrette et pour effectuer les déplacements nécessaires à l’activité. La crise de 1929 entraîne des difficultés jusque dans les années 1930. Les ventes progressent difficilement sur les marchés, mais la famille Bohin tient bon jusqu’à la fin de la seconde guerre.

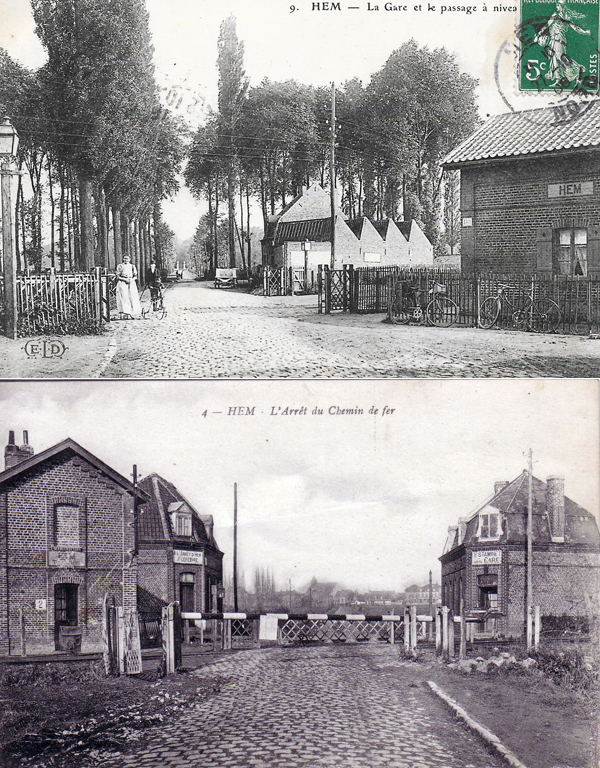

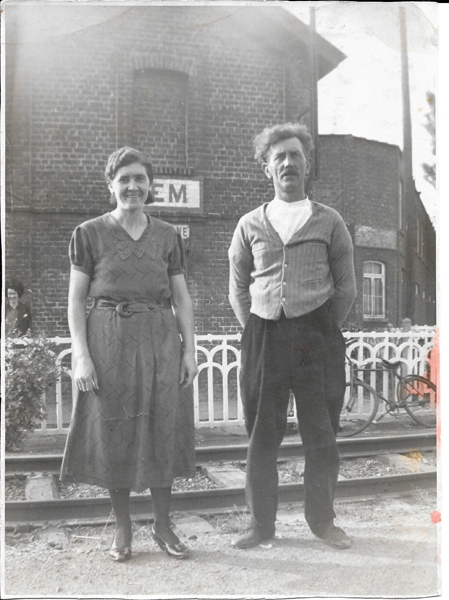

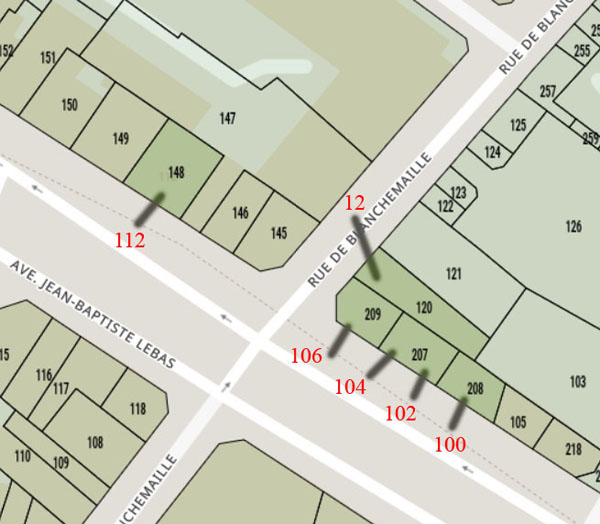

Léonie a deux fils : Louis né en 1904 et Jean né en 1907 à Tourcoing. En 1946, Léonie et ses deux fils, décident d’ouvrir un fonds de commerce. Ils reprennent un petit local, au 104 de l’avenue de la Gare ( avenue Jean Lebas aujourd’hui ) c’était auparavant le siège de l’entreprise Georges Truffaut.

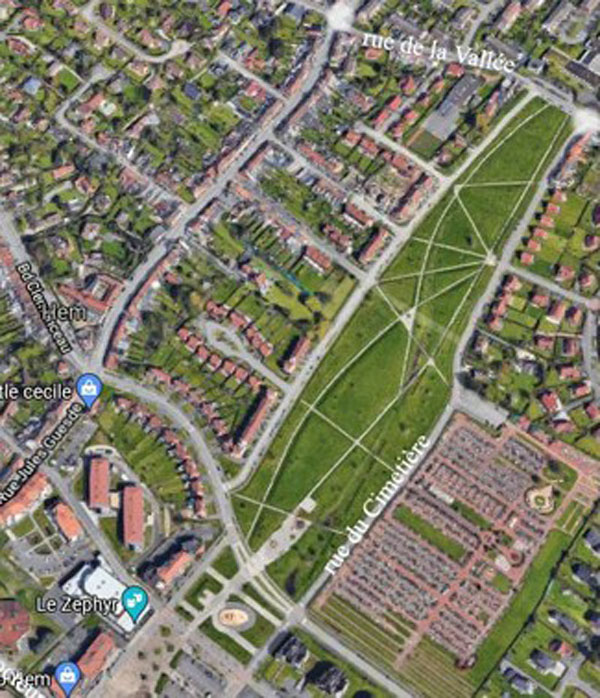

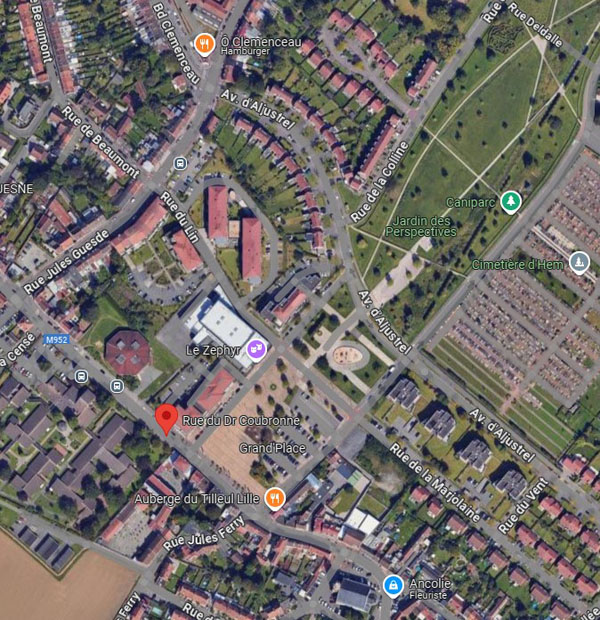

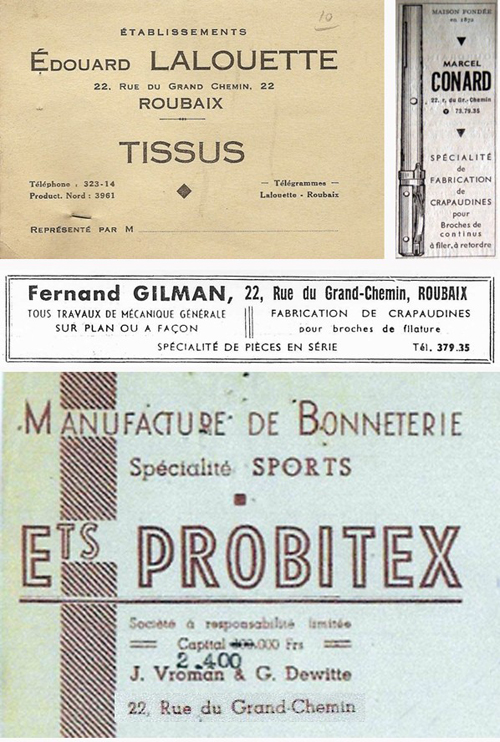

La rue de la Gare est un endroit idéal pour la création de leur point de vente, car cette rue est souvent appelée le Boulevard des Drapiers. En effet, de très nombreux commerces en tissus, petits et grands ont pignon sur rue, dans tout ce quartier de la Gare.

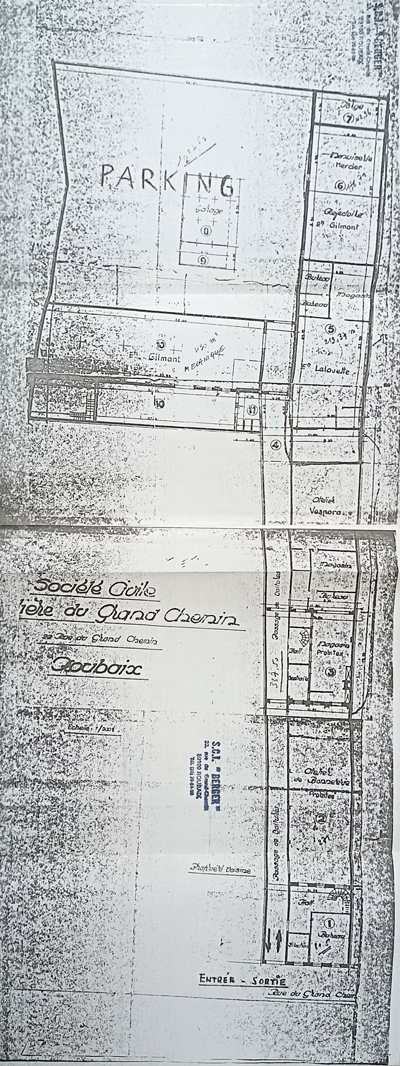

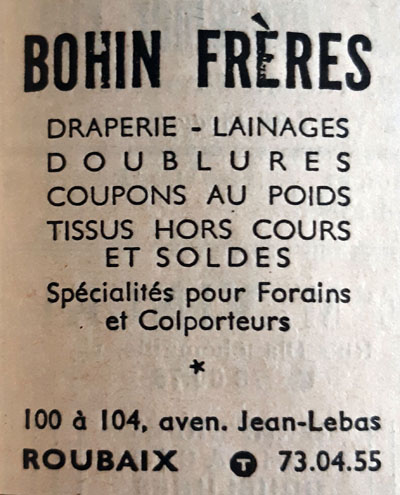

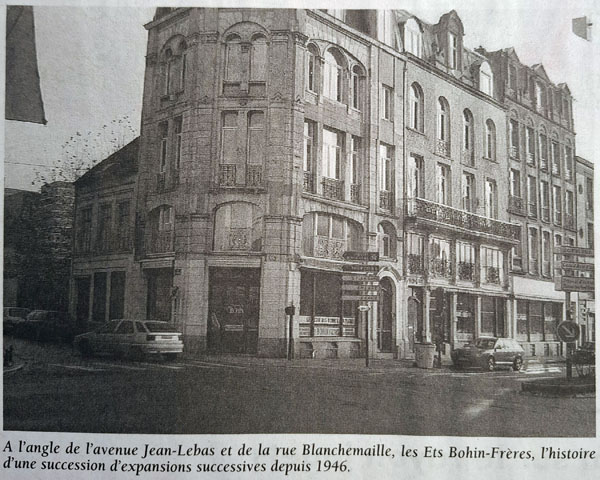

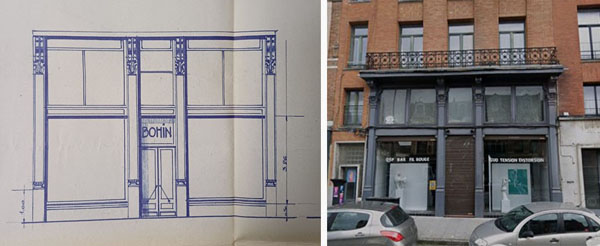

Avec ce tout petit local, ils peuvent alors vendre leurs tissus, à la fois aux grossistes mais également aux particuliers. Les affaires se développent fortement à la fin des années 1940. En 1952, les deux frères reprennent l’estaminet voisin de L. Zennevort au N° 102, puis, en 1953, absorbent le pas-de-porte du N°100 qui était occupé par l’entreprise Berlitz. Le commerce Bohin s’étale alors du 100 au 104.

Quelques temps après, ils reprennent le N° 106 de l’avenue Jean Lebas, à l’angle de la rue de Blanchemaille, c’était auparavant, le commerce d’un de leur confrère : les tissus des Ets G. Dufermont.

De ces reprises successives la maison Bohin garde un cachet inédit. La surface de vente s’étale désormais sur 231 m2. C’est une enfilade de recoins, de petites pièces encombrées de cotonnades et de draperies les plus diverses.

Le 1 Janvier 1956, les deux frères Bohin modifient le statut de leur entreprise qui devient la « SA Bohin frères ». Ils reprennent ensuite en 1957 le N° 112 de l’avenue Jean Lebas pour y entreposer les nombreuses pièces de tissu en stock. Ils font l’acquisition d’un fourgon pour le transport et les livraisons.

Jean-Claude Bohin a 23 ans en 1960, lorsqu’il entre dans l’entreprise pour aider son père Jean et son oncle Louis. Les affaires continuent à se développer, et pourtant c’est une famille discrète, qui communique peu, et ne fait pas de publicité, leur devise étant : « Si un client est satisfait, il revient ! ». La famille Bohin a l’occasion de reprendre dans les années 1960, l’immeuble voisin du 12 rue de Blanchemaille. Ils le transforment en entrepôt pour le stockage des tissus pour faire face au développement de l’entreprise. L’ensemble des différents locaux représente ainsi une surface de vente et d’entrepôt de 506 m2.

Dans les années 1970, 6 personnes travaillent dans l’entreprise : Frédérique Bohin, l’épouse de Jean-Claude travaille à la comptabilité et au secrétariat dans son bureau au premier étage. 5 vendeurs magasiniers ( Georges, Paul, Michel, Bernard, Régis ) vendent les produits à la clientèle dans les points de vente du rez-de-chaussée. Les stocks de tissus sont impressionnants. On y trouve de tout : des soieries, des lainages, de la doublure, de la toile à encoller, des draperies pour manteaux, costumes et pardessus, du Tergal, du cachemire, de l’alpaga etc. En 1980, Franck Bohin, le fils de Jean Claude entre à son tour dans l’entreprise.

Dans les années 1980 1990, la situation se complique, les ventes chutent de façon importante chaque année, les charges sociales sont en hausse, la crise économique s’intensifie et les ventes de vêtements en prêt-à-porter n’arrangent rien. Les nombreux vendeurs de tissu dans le quartier de la gare disparaissent les uns après les autres. La décision est prise en 2000. Jean-Claude pense à prendre bientôt sa retraite. Il est grand temps de liquider la totalité des stocks avant de fermer boutique.

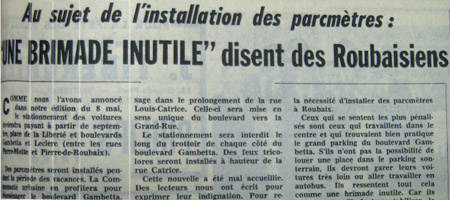

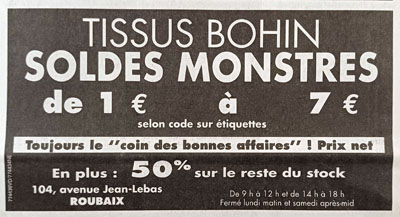

En Octobre Novembre 2000, pour la première fois, l’entreprise communique par de la publicité dans la presse locale, pour annoncer des ventes avec remise exceptionnelle de 40 % sur de nombreux produits afin de réduire les stocks de façon importante.

Jean Claude Bohin à 65 ans en 2002, il annonce prendre sa retraite officiellement. De très fortes remises sont alors accordées à la clientèle.

L’entreprise ferme ses portes en 2005. Afin de garder une trace de l’entreprise Bohin, la direction confie les grands registres d’achats au Musée de la Piscine à Roubaix. Environ 250 commerces de tissus existaient dans le quartier de la Gare à Roubaix dans les années 1920. Il n’en reste plus qu’un ou deux aujourd’hui.

Remerciements à Frédérique et Victor Bohin, ainsi qu’aux archives municipales.