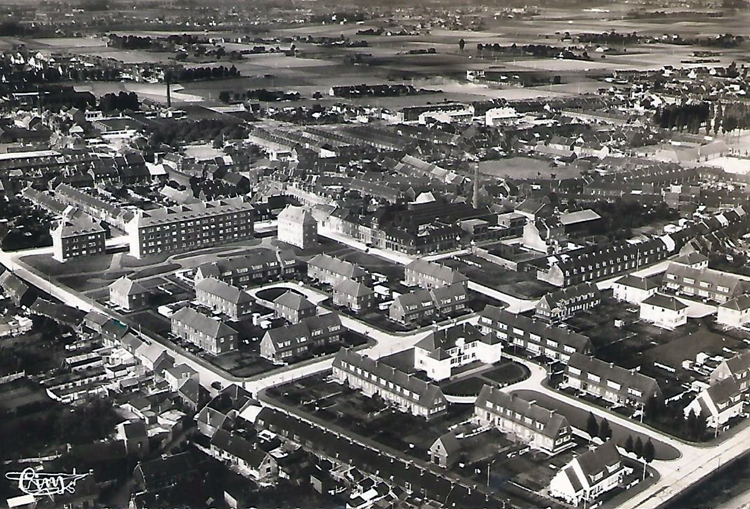

Après que le CIL ait défini par son bureau d’études en 1953 le type de construction prévu pour la Mousserie, il reste cependant un problème à régler sur le terrain. Il s’agit des travaux de dérivation et de couverture du ruisseau de l’Espierre là où sera bâtie la nouvelle cité de la Mousserie. L’Espierre n’est plus la petite rivière saine et poissonneuse qu’elle fut autrefois. Elle est en effet plus proche d’un égout à ciel ouvert dont les odeurs pestilentielles se répandent régulièrement sur la campagne environnante. Qui plus est, elle déborde souvent, créant des inondations dévastatrices sur tout le territoire wattrelosien.

Selon la presse, le CIL a donc demandé à la ville de participer à ces travaux qui concernent la Mousserie, c’est à dire à la réalisation d’un aqueduc de 658 mètres de long. Le montant est évalué à 59 millions de francs et la quote part de la ville de Wattrelos s’éléverait à 21 millions, celle de la ville de Roubaix à 20 millions, et le solde serait couvert par le CIL qui en assurerait la réalisation technique confiée au service des Ponts et Chaussées. Nous sommes en novembre 1953 et la question est débattue dans une réunion du conseil municipal. Le principe de deux emprunts pour couvrir la participation de la ville est mis au vote. Si tout le monde est d’accord sur l’utillité des travaux, la quote part de Wattrelos est estimée énorme par certains, d’autres exprimant les craintes devant le mécontentement des habitants du Laboureur, également concernés par les débordements de l’Espierre. Le maire répond que ces travaux n’auraient jamais pu être réalisés sur la ville de Wattrelos seule avait dû financer. Une occasion se présente dont il faut profiter.

En octobre, les travaux de la couverture de l’Espierre sont en cours et l’on prévoit l’élargissement du pont des couteaux qui assurera une liaison directe entre le boulevard de Metz à Roubaix et le quartier de la gare à Tourcoing. La couverture de l’Espierre s’effectue sur plus de 600 mètres pour faire de la Mousserie un quartier parfaitement sain. En décembre 1954, le nouvel aqueduc qui remplace le nauséabond riez a été mis en service. Henri Leconte ingénieur des travaux publics de l’État a dirigé la réalisation d’un aqueduc sur toute la largeur de la Mousserie en supprimant ses nombreuses sinuosités. Le but est d’emprisonner sous une voûte de 642 mètres une portion de cours d’eau de 775 mètres, sinuosités comprises. Les travaux commencés le 8 mars 1954 viennent de s’achever. On peut à présent voir le large dos de l’aqueduc à travers le sol bouleversé. L’ouvrage relie le pont des couteaux aux abords de la ligne de chemin de fer que l’on trouve derrière les bâtiments de la Lainière.

Cet aqueduc se présente sous la forme d’un vaste couloir rectangulaire de trois mètres de large sur 2,30 m de hauteur. L’Espierre n’est pas le cours d’eau tranquille que l’on suppose, il faut donc anticiper ses colères qui le font s’élever de plus d’un mètre en moins d’une heure ! L’aqueduc a été mis en service au cours d’une cérémonie d’inauguration en présence de MM Albert Prouvost président du CIL, André Lefebvre , président de la société d’HLM « le bien être » et « le bien de famille » qui construit la cité de la Mousserie. Jules Mullié conseiller général, André Thibeau adjoint au maire de Roubaix, Guétemme secrétaire général de la mairie de Wattrelos, M Lancry directeur des travaux municipaux wattrelosiens, et de nombreux autres techniciens. Après que les visiteurs aient pénétré dans l’énorme boyau sous la conduite de M. Leconte, et qu’ils en soient sortis admiratifs des proportions et du gabarit, M. Blondeau chef de chantier donne l’ordre aux ouvriers de pénétrer dans le riez et d’enlever les batardeaux qui forment barrage. Peu à peu les eaux limoneuses de l’Espierre s’engouffrent dans l’aqueduc où elles évolueront désormais.

D’après la presse de l’époque