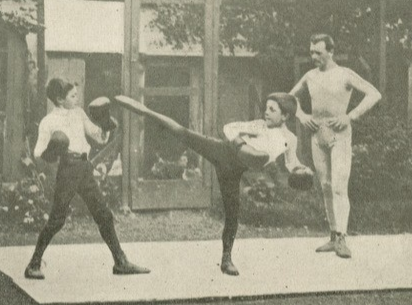

Le 26 octobre 1905, un combat organisé par le journal l’Auto opposait le boxeur Dubois sur la terrasse des usines Védrine à Courbevoie au professeur de jiu-jistu Ré-Nié, lequel a eu raison de son adversaire en 29 secondes. Les critiques ne manquent pas : le célèbre professeur Charlemont niait les qualités de M. Dubois et disait à qui voulait l’entendre qu’il n’était pas qualifié pour représenter l’école française. Théodore Vienne, le directeur de l’Éducation Physique, reproche à Charlemont de ne pas avoir relevé le défi du jiu-jistu, lui qui est un champion, et de ne pas monter sur le ring pour affronter Ré-Nié.

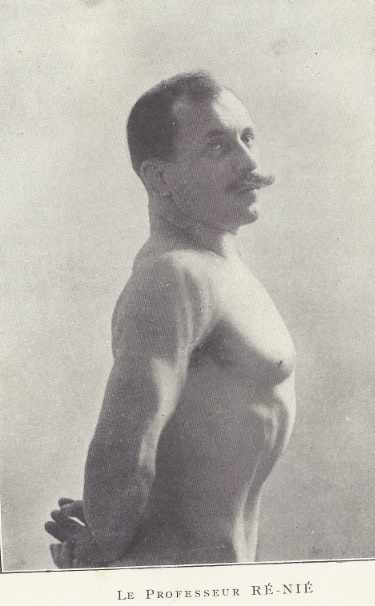

Mais qui est donc ce Ré-Nié et ce nouveau sport qui nous arrive d’extrême orient ? Le professeur Ré-Nié, de son vrai nom Ernest Régnier, enseignant et pratiquant de Jiu-jitsu, ayant une école à Paris, est célèbre pour avoir défié les pratiques de combat d’Europe dans le but de prouver la supériorité du Jiu-jitsu sur les autres pratiques à mains-nues. Il a écrit un ouvrage intitulé les secrets du jiu-jitsu dans lequel il présente ce nouveau sport venu du Japon et qu’il espère voir figurer bientôt aux côtés de la boxe française et de la boxe anglaise. Jiu-jitsu signifie « Brise-muscles » et il est le sport national japonais depuis plus de deux mille ans. Il peut être défini comme l’art de combattre et de vaincre la force brutale par la vitesse et l’habilité musculaire1 C’est après la guerre en Mandchourie qu’il a été introduit en Angleterre, aux États Unis et en France, nations qui ont permis par leur médiation que les russes vaincus par les japonais obtiennent un armistice, qui précède le traité de paix signé le 5 septembre 1905 à Portsmouth. La découverte du jiu-jitsu par le monde occidental est donc toute récente, et c’est un nouveau sport qui vient de faire son apparition.

Ce premier combat victorieux avec le champion Dubois lui fait une bonne publicité mais rencontre le scepticisme des champions français de l’époque.

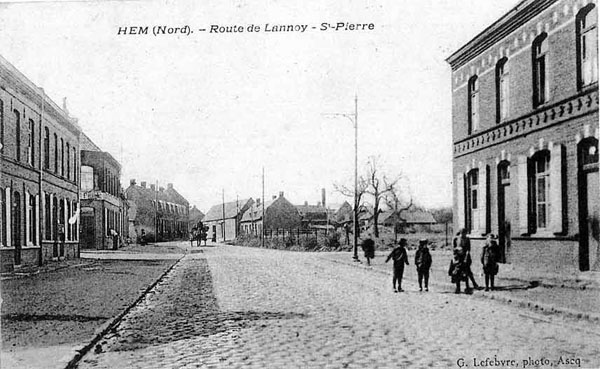

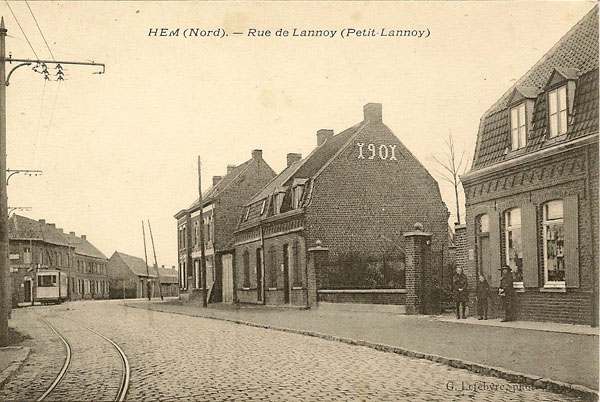

Un défi roubaisien

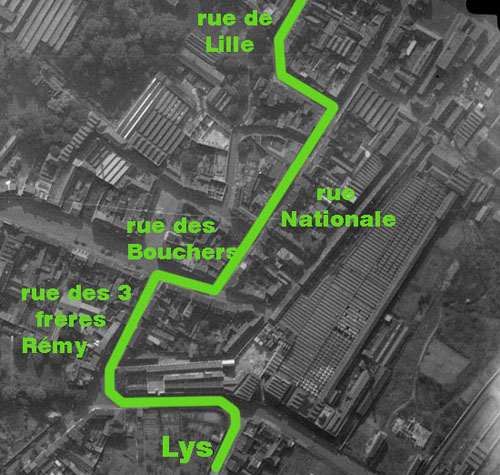

Le champion de Jiu-jitsu Ré-Nié, directeur de l’école japonaise de jiu-jitsu de Paris rue de Ponthieu 55bis à Paris, reçoit un courrier de la part de Paul Boghaert champion athlétique de France depuis le concours d’Issy les Moulineaux en 1903, et vainqueur de divers concours de lutte libre. Cette lettre datée du 27 décembre 1905 l’informe que le mystérieux jiu-jitsu n’a pas convaincu le champion de lutte libre qui affirme s’entraîner avec ardeur, persuadé que la méthode du jiu-jitsu basée surtout sur l’agilité devra baisser pavillon devant la lutte libre. Et il propose un match avec l’enjeu qu’il plaira à son futur adversaire. Une seule condition, que cette rencontre ait lieu à Roubaix, la province pouvant bien pour une fois prendre sa revanche sur la capitale.

Un défi crânement lancé, commente le Journal de Roubaix. Le défi est relevé et le professeur Ré-Nié exige un enjeu de 3.000 francs ! La réponse est parue dans l’Auto du 1er janvier. Le champion Boghaert est estomaqué par la somme qui ne se trouve pas journellement sur un tapis de lutte. Il pensait dans un premier temps se récuser mais des amis, partisans convaincus de la lutte libre, ont bien voulu appuyer le projet. La somme est donc réunie et sera déposée au journal l’Auto. Il est bien entendu que le match ne prendra fin que sur la demande de l’un des adversaires, suivant un règlement préalablement établi et devant un jury composé de trois personnes et désigné d’un commun accord.

Les avis et le combat

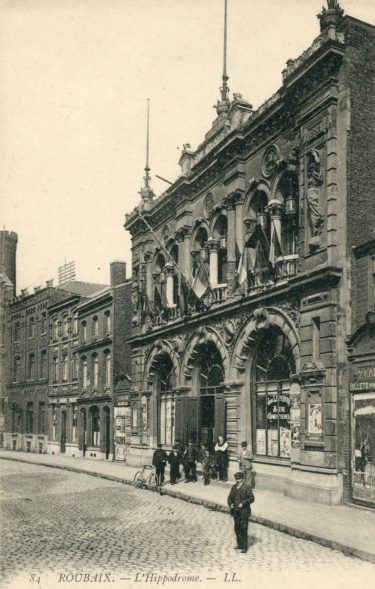

Le Journal De Roubaix consacre un article à la présentation du jiu-jitsu dans son édition du 28 janvier. On apprend que le match aura lieu à l’Hippodrome roubaisien le 3 février pendant une exhibition comme Roubaix sait en organiser. Le 2 février, on procède à la présentation des combattants : Ré-Nié a 36 ans, pèse 63 kilos et mesure 1 mètre 65, il a appris le jiu-jitsu avec les maîtres japonais Yukio-Tani et Miyaki. Il fut auparavant champion de lutte gréco-romaine (amateurs) champion de catch en Angleterre. Son challenger roubaisien est Paul Boghaert le lutteur roubaisien bien connu, si connu que le Journal de Roubaix en oublie de donner ses mensurations.

De l’avis de Jean Desruelles qui a vu travailler Ré-Nié, il l’a trouvé vif et agile, et il pense que s’il peut amener Boghaert au tapis, le roubaisien ne se relèvera pas. Le combat sera mené rapidement et ne durera peut-être que quelques secondes. Louis Delescluse, le dévoué chef moniteur de la Jeunesse Sportive du Blanc Seau, sera l’arbitre de la rencontre. Il connaît bien Paul Boghaert pour avoir été son professeur de lutte libre. Pour lui, s’il ne se laisse pas impressionner, il possède suffisamment de force et d’agilité pour triompher de son adversaire.

Finalement le match se déroulera en faveur de Ré-Nié, malgré la résistance et les attaques incessantes de Boghaert qui sera vaincu en 5 minutes et 21 sec sans avoir démérité. Une prise irrésistible sur la carotide lui fit crier grâce. Il sera le vainqueur moral de ce combat, mais le jiu-jitsu avait fait ses preuves !

1D’après les secrets du jiu-jitsu page 22