A la fin du 19e siècle, la municipalité se préoccupe de structurer les quartiers situés au sud de la ville, ceux-ci étant alors constitués de grands domaines et de terres agricoles. Il s’agit de tracer des voies de circulation mais aussi de mettre en place les infrastructures nécessaires à la vie des futurs habitants. C’est ainsi qu’on trace en 1894, le long de la rue de Lannoy, la place de la Justice, (notre place de la Fraternité actuelle), mais celle-ci n’est encore reliée à aucune autre voie.

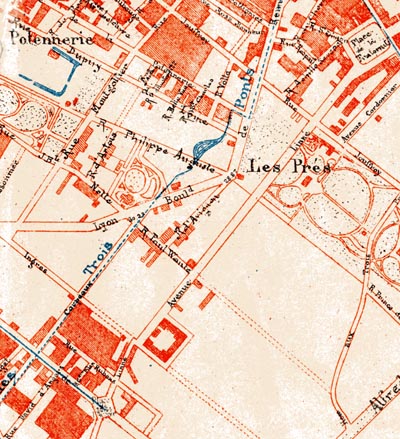

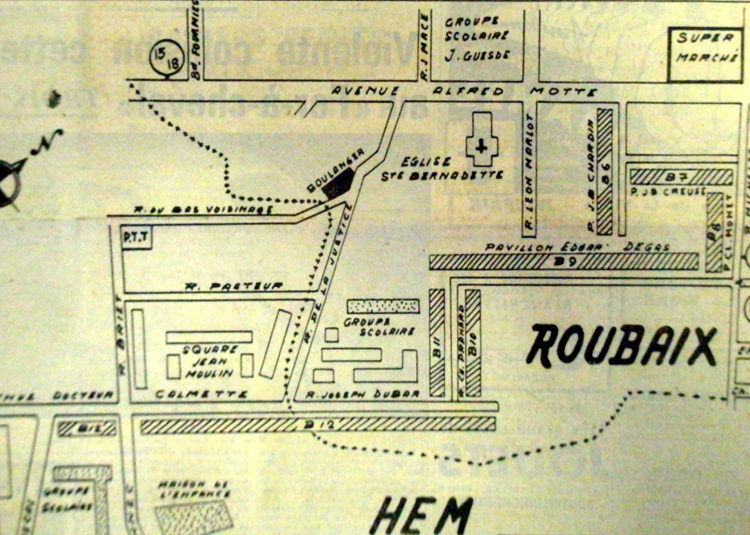

A cette époque, le chemin n°2 de Roubaix à Hem, après avoir emprunté les rues du Moulin et de Hem, longe le domaine de la Potennerie, traverse le boulevard de Lyon, laisse à sa droite la ferme de la petite Vigne et prend un virage à 90 degrés vers la droite pour se diriger vers la ferme de la Haye et Hem en coupant l’extrémité du boulevard de Fourmies, qui se termine encore à cet endroit, et celle de la rue Henri Regnault, nouvellement ouverte.

Les élus voudraient prolonger ce chemin vers l’est en ouvrant une voie partant du coude qu’il forme et rejoignant la place de la Justice. Depuis cette place, il faudra traverser le domaine des prés que vient d’acheter Jules Dhalluin à Louis Cordonnier, passer près du château, et arriver au chemin n°2, dont la dernière partie va bientôt prendre le nom de rue Linné.

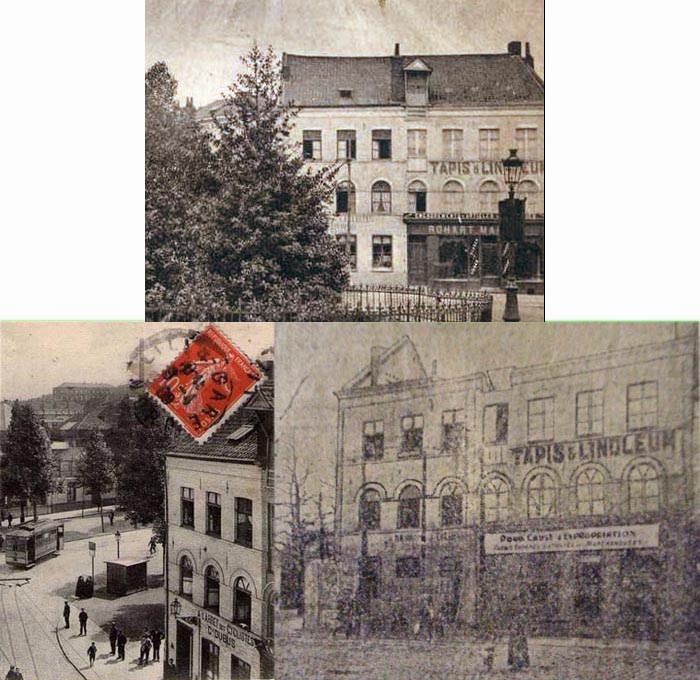

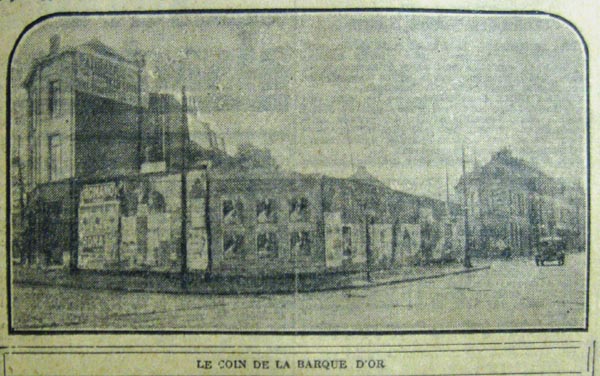

Cette rue longe un groupe de maisons dont une partie sera démolie lors de la prolongation de l’avenue, mais dont certaines existent encore aujourd’hui, à peine modifiées :

Les maisons de l’ancienne rue Linné Photo Nord Eclair

Les maisons de l’ancienne rue Linné Photo Nord Eclair

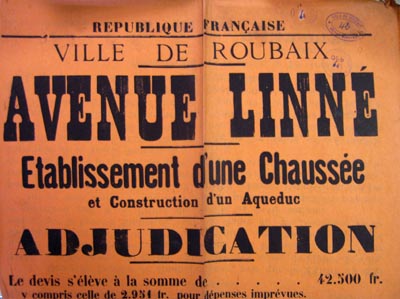

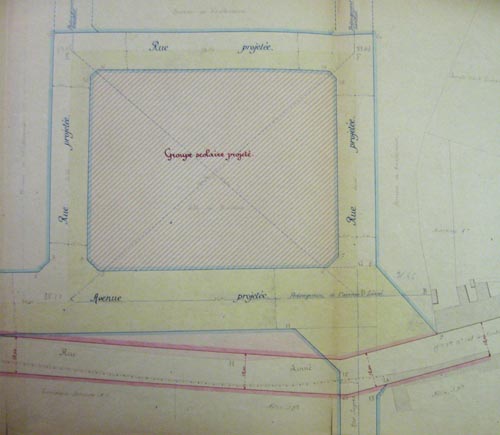

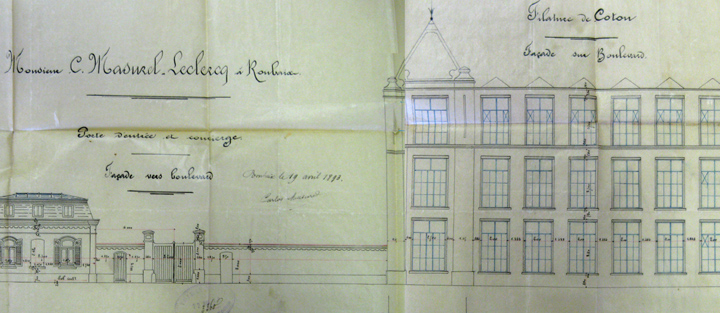

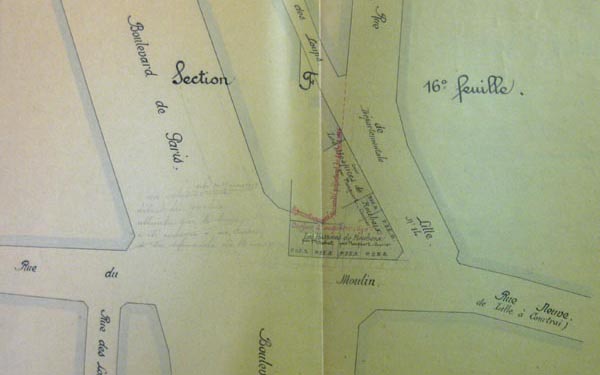

On lance en 1899 la construction d’une voie en scorie dotée d’un aqueduc qui s’embranchera sur celui de la rue de Lannoy. Elle partira du coin de la place de la Justice, longera l’avenue Cordonnier, traversera la rue Jouffroy, côtoiera le château Cordonnier, et rejoindra en droite ligne le coude du chemin numéro 2. Les plans montrent également une avenue Bossut partant du boulevard de Reims et allant jusqu’au chemin numéro 9, mais n’est-ce pas seulement un tracé envisagé, qui ne prendra forme réelle que bien plus tard sous le nom de rue Braille ? Il semble bien, en tout cas que la partie vers le boulevard de Reims n’ait jamais été réalisée.

Louis Colin est choisi comme adjudicataire. Il réalise les travaux et la réception de la voie, tracée sur une largeur de 20 mètres, a lieu en 1902. Dès l’origine, deux prolongements semblent envisagés à partir du nouveau carrefour, l’un vers le sud-est (la future rue Léon Marlot), et l’autre vers le sud-ouest dans un tracé prolongeant en ligne droite la future voie. On a profité de l’occasion pour acheter, le long de ce tracé, des terrains, anciennement attachés à la seigneurie de la petite vigne, et connus comme « terre des pauvres », qui appartiennent au bureau de bienfaisance et sont alors cultivés par Jean-Baptiste Teneul. Ces terrains sont destinés à la construction d’un groupe scolaire « qui desservirait à la fois le quartier du Pont Rouge et celui de Beaumont ». La vente des terrains convoités est effective en 1902.

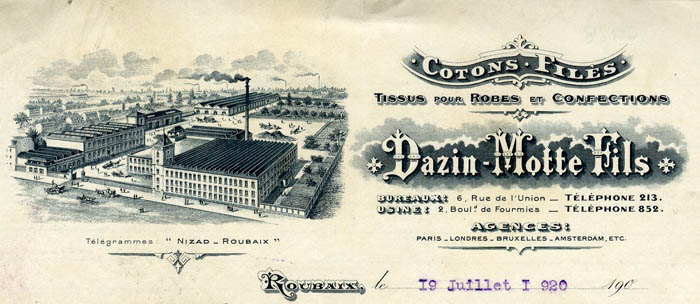

On remarque qu’au croisement de la future rue Ingres, le tracé projeté forme un « S » pour se raccorder à la rue Linné en se glissant entre les deux alignements de maisons. C’est ce tracé qui sera finalement choisi, et la municipalité rétrocède les terrains constituant l’ancien tracé de la rue Linné (en rose à gauche sur le plan). Les terrains placés le long de la nouvelle voie appartiennent pour la plus grande partie, au nord à la famille Bossut-Plichon et à la société Lemaire et Lefebvre, tandis qu’au sud, on trouve parmi les propriétaires Louis Cordonnier, Jules Dhalluin, ainsi que le bureau de bienfaisance.

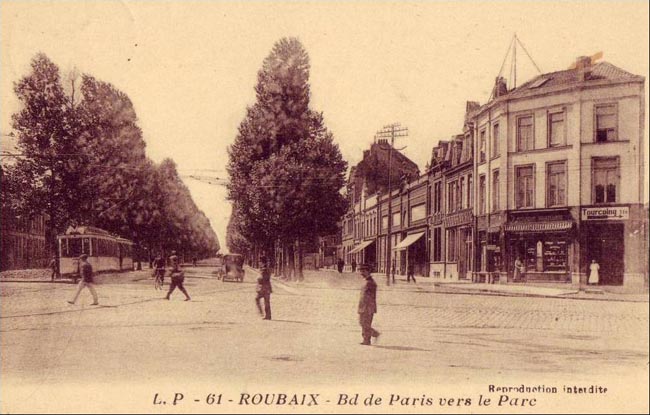

Les travaux de prolongement jusqu’au niveau de la rue Ingres sont menés dans les années qui suivent : construction de l’avenue et des voies autour de l’école, des aqueducs correspondants et du groupe scolaire lui-même. La chaussée sera empierrée et bordée de fils d’eaux pavés. Les travaux de voirie sont terminés en 1910, et on plante des arbres le long de la nouvelle avenue.

Documents archives municipales