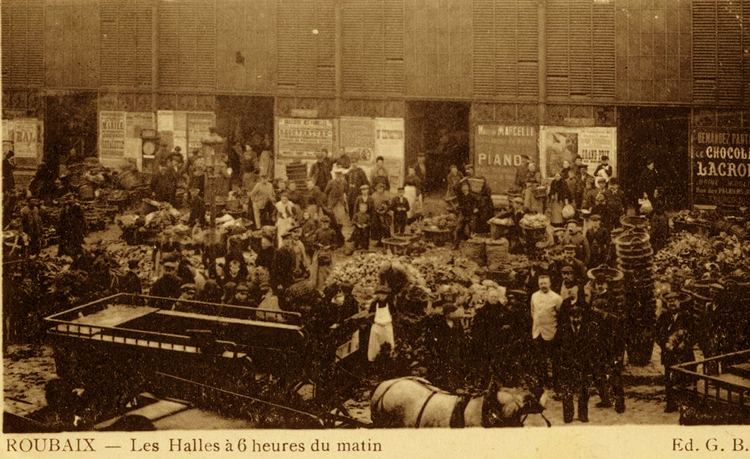

Après la démolition des Halles en 1956, on parlait du déplacement du marché de demi-gros depuis 1961. La rue de la Halle avait en effet conservé cette activité de « ventre de Roubaix » puisqu’elle était constituée des cellules commerciales des grossistes en fruits et légumes, beurre, œufs et fromages. Son activité se déroulait régulièrement de trois heures à huit heures du matin, avec une dizaine de grossistes sur place et la présence de grossistes forains, de deux à quarante selon les saisons.

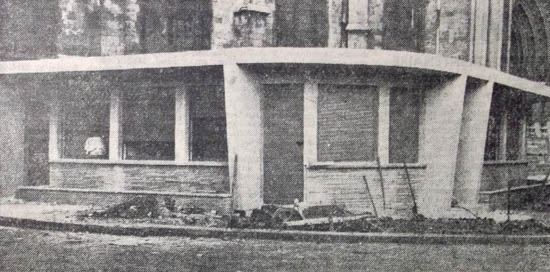

Mais la restructuration du centre-ville, et notamment la construction du nouvel hôtel des postes, fait que les conditions de fonctionnement de ce marché sont de plus en plus difficiles, faute de surface de stationnement. On se met en recherche d’un autre emplacement et c’est dans le quartier du Pile, rue de Valenciennes, que seront reconcentrées les activités qui s’étendaient sur les 130 mètres de la rue de la Halle. Meilleurs espaces, possibilité de conservation des denrées périssables sont les plus de ce nouveau projet de marché.

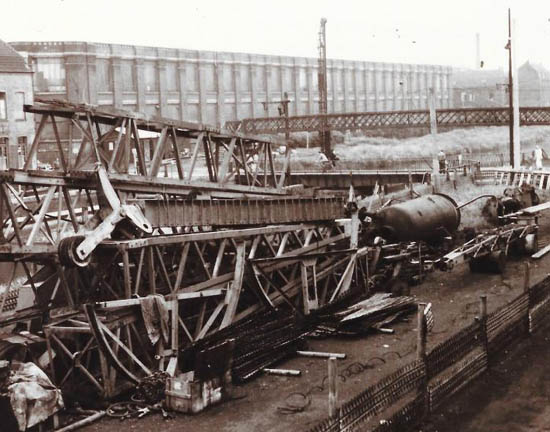

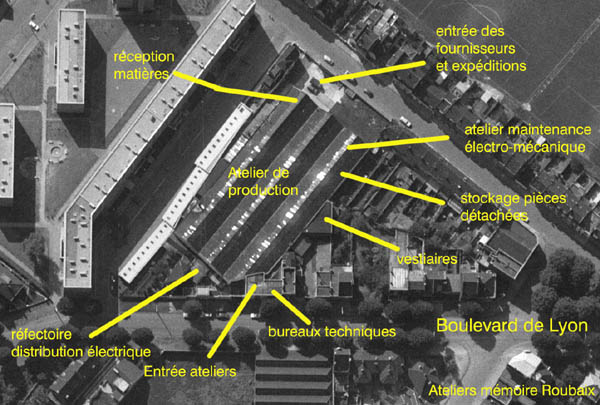

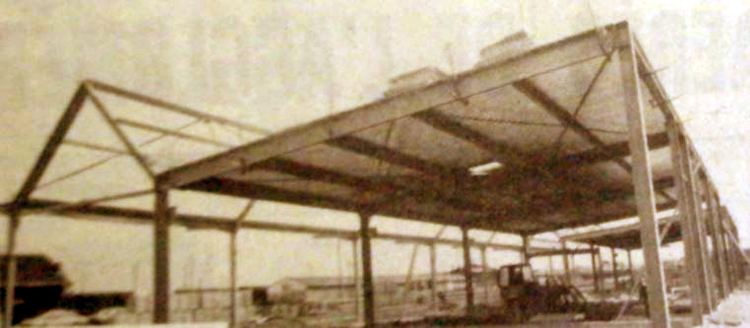

Les travaux commencent le 15 avril 1982 et devraient s’achever début octobre. Reste alors à penser la signalétique de ce nouveau Marché d’Intérêt Local consacré aux fruits et légumes. Début septembre, on se prépare au déménagement pour les nouveaux entrepôts du Pile. Les grossistes sont en plein creux du mois d’août, et ils signalent que le commerce baisse à cause du dépeuplement de Roubaix. Les nouveaux locaux seront plus spacieux et les commerçants seront plus à l’aise pour travailler. Mais ils voient aussi les inconvénients, comme les charges qui seront plus importantes que dans la rue de la Halle. Six grossistes sur les huit à demeure vont déménager car les conditions de fonctionnement seront meilleures : pas d’heure limite pour la vente, pas de couloir de bus, donc un meilleurs accès pour les automobilistes. Dernier bémol, l’isolement du Pile par rapport au centre-ville.

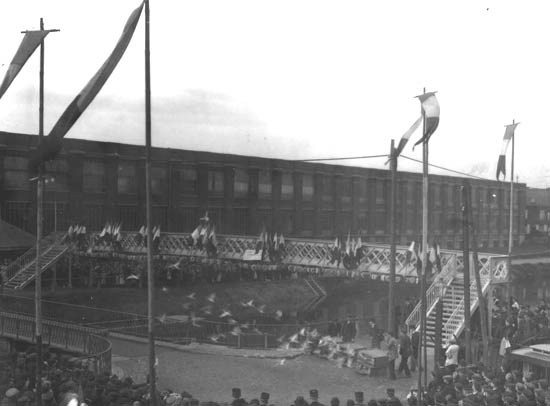

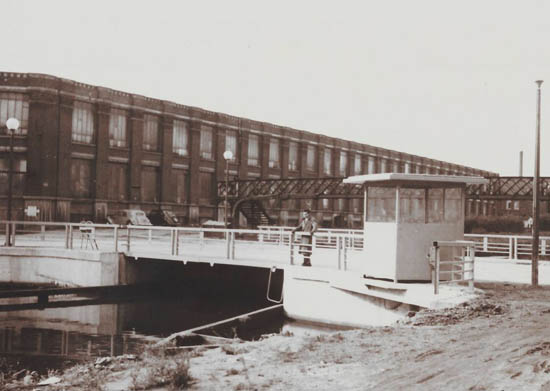

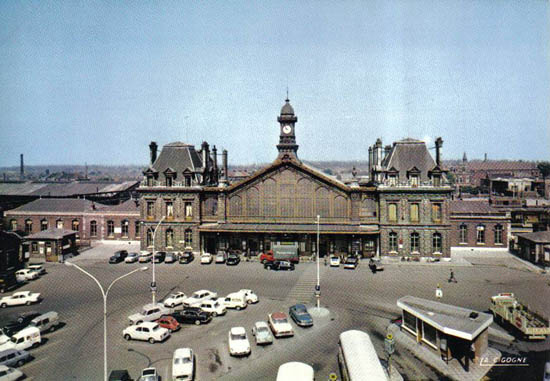

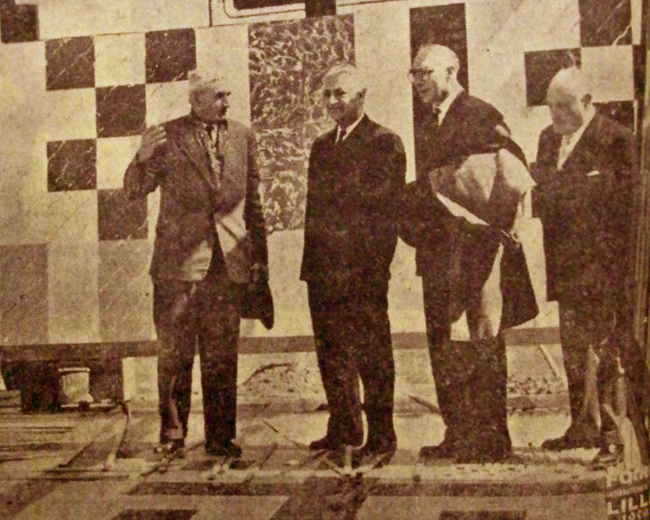

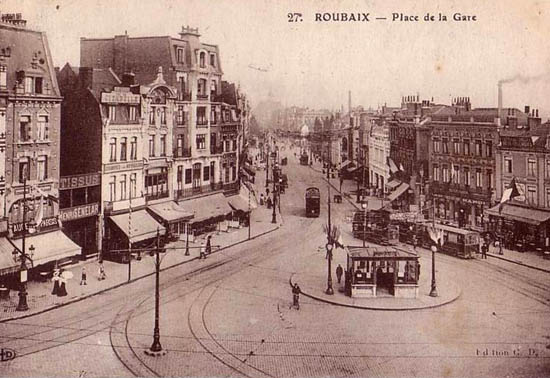

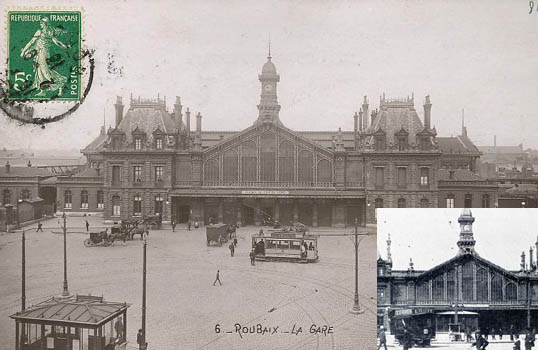

Le 5 octobre 1982, c’est fait, le marché des fruits et légumes est installé au Pile, près de la gare du même nom. Les commerçants évoquent les qualités de ce nouvel emplacement : ils travaillent à l’abri, avec un éclairage suffisant. Le MIL (marché d’intérêt local) a redémarré ses activités au Pile, avec de bons résultats. L’inauguration officielle aura lieu le même mois : Pierre Prouvost, maire de Roubaix, se félicite de la mise en œuvre de ce nouveau marché, qui va redonner vie et animation au secteur du Pile, et qui va permettre la rénovation de l’îlot délimité par la rue de la Halle, le boulevard Leclerc et la rue Pierre Motte.

Sources : Archives Municipales de Roubaix, Presse Locale