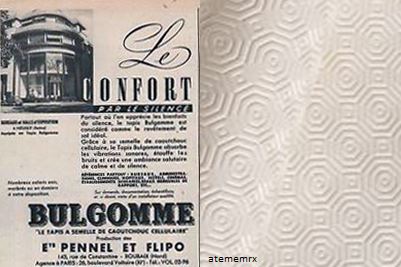

Le bulgomme devient le produit phare de la maison. On souhaite étendre la production en ouvrant une nouvelle unité. Une nouvelle usine s’ouvre donc en Belgique à Hérinnes les Pecq, la première pierre est posée en septembre 1936, et l’usine tourne en janvier 1937.

En 1937, intervient la création de l’Enverdaim, traitement pour imperméables, pour lequel un brevet est obtenu en 1938. Le procédé Enverdaim fut acheté par la firme Ferguson and Shiers de Manchester, qui vendait ses produits sous la marque Doeskin (littéralement « peau de daim » ).

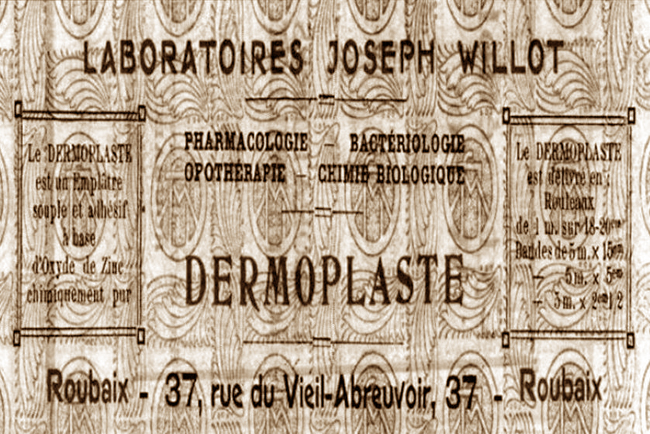

Avant la guerre, le chiffre d’affaires se répartissait de la manière suivante : rayon confectionnés ameublement : 33,3 %, Tapis : 10,58 %, Gommage : 38,42 %, Tissus divers : 15 %, Dermoplast : 0,48 %, Feuille de gomme : 2,20 %.

La guerre éclate, et dans un premier temps, l’entreprise pense se délocaliser dans la commune de Pons, en Charente, entre Royan et Cognac, mais elle est de retour à Roubaix dès octobre 1940. Pendant la guerre, Jean Pennel crée dans son établissement une section de jeunes apprentis, car «les matières premières manquent et la main d’œuvre juvénile est exposée au désœuvrement ». Ce sont donc les circonstances qui ont entraîné les premières bases d’un apprentissage rationnel et de l’enseignement professionnel. La première promotion d’apprentis date de 1940. En 1941, la S.A. Pennel & Flipo devient une S.A.R.L.

De 1942 à 1944, l’entreprise Pennel & Flipo œuvre à soustraire les jeunes aux réquisitions et rafles de l’occupant, en les éloignant dans le cadre de chantiers forestiers. Ainsi les jeunes ayant l’âge du service militaire, s’en vont travailler dans des chantiers forestiers à Bouconville dans la Meuse et à Chermisy en Champagne, avec le concours du secrétariat général des eaux et forêts.

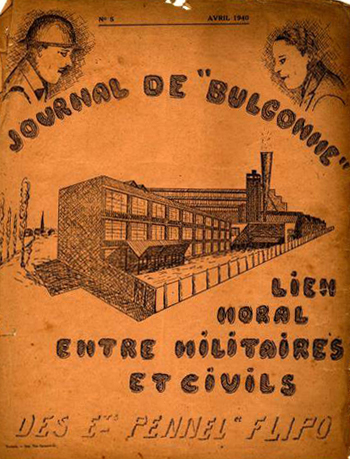

L’entreprise Pennel & Flipo assurera également le lien entre son personnel mobilisé ou prisonnier et les familles avec le journal de l’entreprise, intitulé Le journal de Bulgomme. Dans le numéro d’avril 1940, on pouvait y lire les travaux effectués dans l’usine, des conseils de cuisine, de la poésie, un article sur le comité d’entraide des enfants de mobilisés, des histoires de permissionnaires, les événements familiaux et une importante rubrique du courrier des mobilisés.

(à suivre)