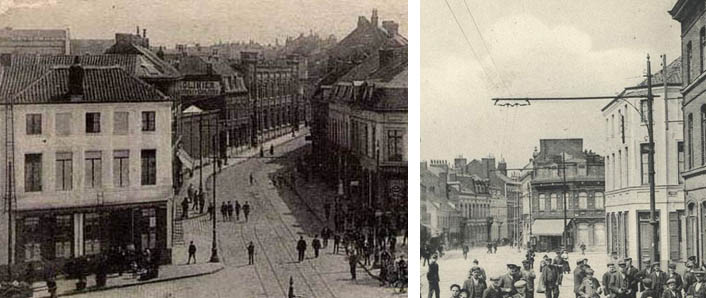

Le projet bouclé, les travaux de nivellement et de plantation effectués, la réception définitive prononcée, des bâtiments ne vont pas tarder à s’élever, cependant que la place prend son aspect définitif : on revêt en 1911 de graviers le terre-plein de la place, jusque là recouvert de scories.

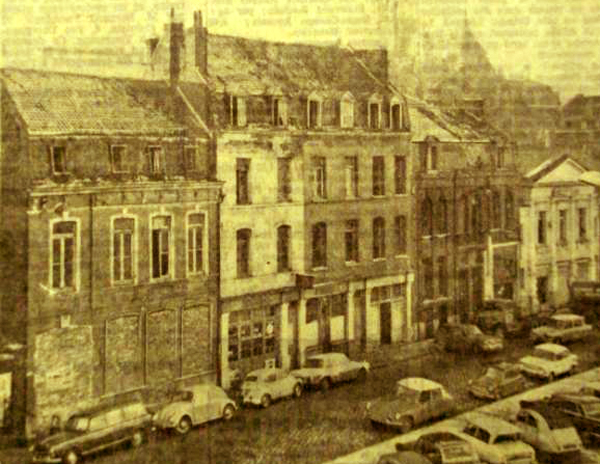

Les chaussées de la place, simplement empierrées, sont pavées, puis revêtues de tar-macadam (orthographe de l’époque) en 1955.

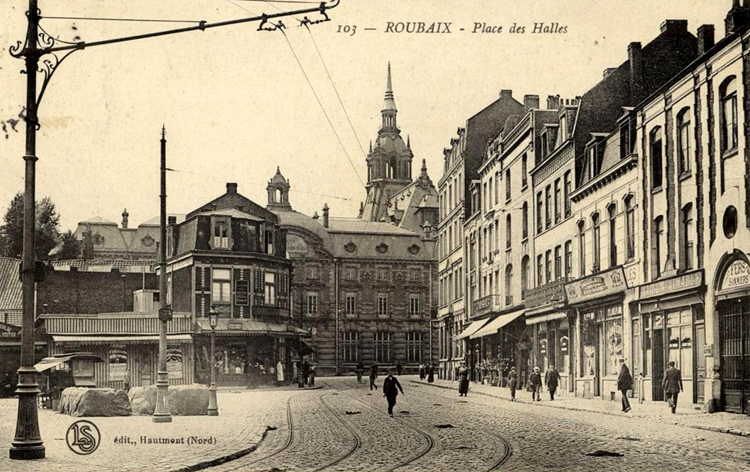

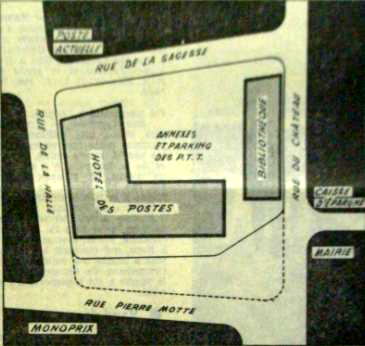

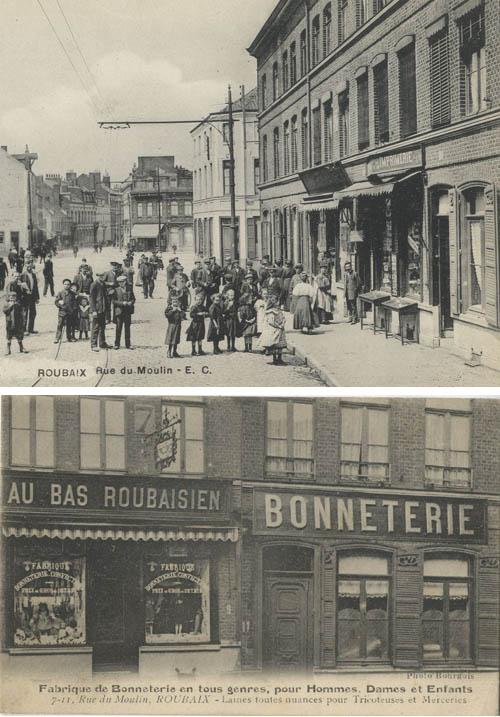

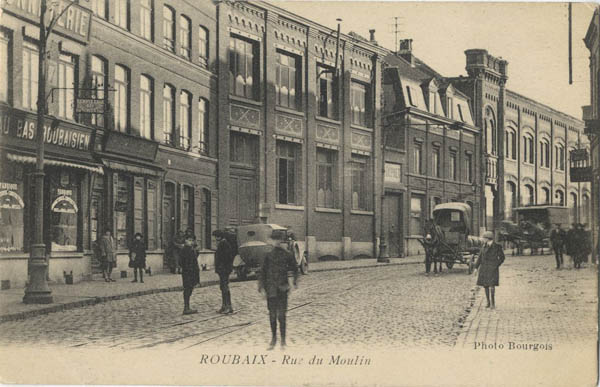

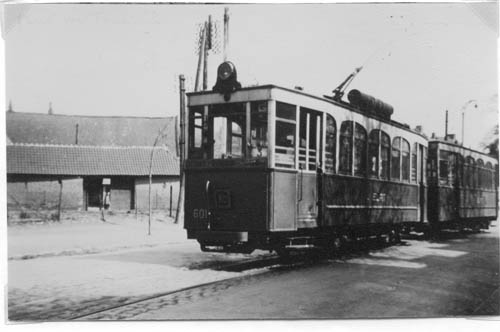

Ces chaussées accueillent les rails de deux lignes de tramway. La première – depuis 1905 – la ligne ligne I puis DI (place de Roubaix-boulevard de Fourmies) qui, venue de la rue Jules Guesde et contournant l’église par la gauche, s’engageait dans la rue de Larochefoucault, contournait la place par la gauche, et prenait ensuite la boulevard de Fourmies. La seconde, à partir de 1908 (Roubaix Hem), qui, venue par la rue du Moulin, longeait l’église par la droite, et empruntant le boulevard du Cateau, arrivait à la place, qu’elle contournait par la droite, avant de s’engager dans la rue Henri-Regnault.

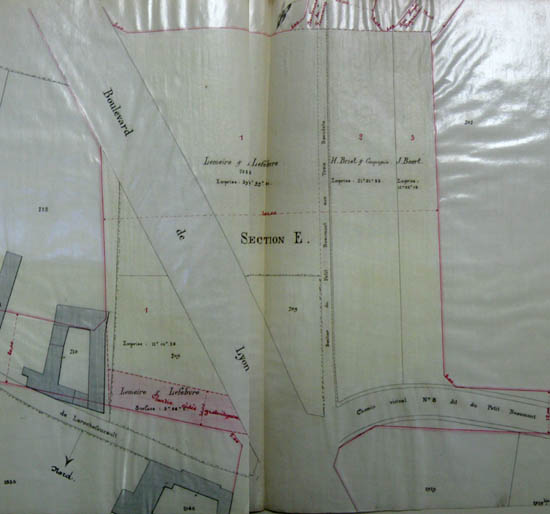

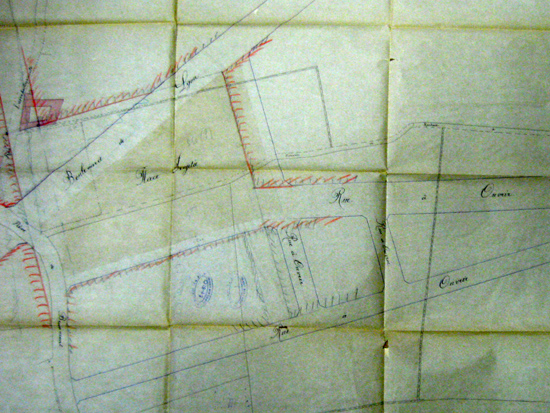

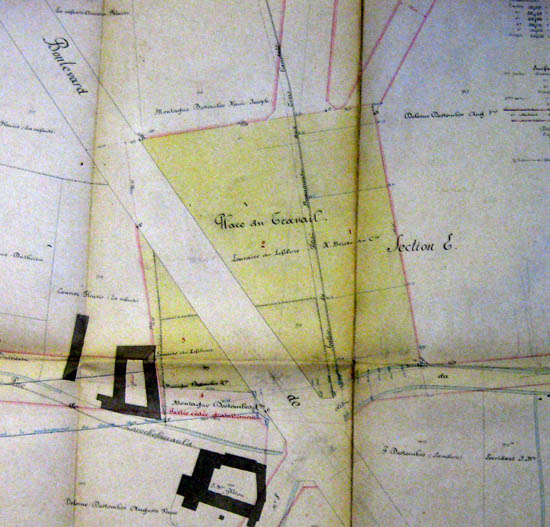

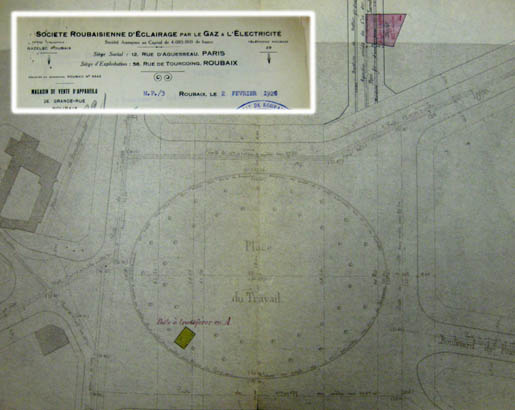

Un poste de distribution électrique, dit « poste de coupure », appartenant à la société roubaisienne d’éclairage par le gaz et l’électricité, émanation de la société Lilloise l’énergie électrique du Nord de la France, est très tôt implanté sur la place. Celui-ci, peu à sa place à cet endroit, et « à la suite de réclamations nombreuses », devrait être démoli par l’entreprise Gérard Vandemergèle en 1908, et reconstruit par ses soins rue de Larochefoucault sur un terrain acheté par la ville à M. Durot, qui l’avait lui-même acquis auprès de la société Lemaire et Lefebvre. Cette entreprise a construit tous les postes de distribution implantés jusque là. Cependant, ce déplacement ne se réalise que beaucoup plus tard, en 1926. Cette année là, la société « l’énergie électrique du Nord de la France » rachète à la ville le terrain de la rue Larochefoucault pour y implanter son poste de distribution..

Dès la fin des années 20, s’élèvent des protestations contre le fait que la place soit utilisée comme lieu d’apprentissage pour les conducteurs et de passage du diplôme du permis de conduire. Une pétition, datée de 1930, proteste contre les dangers que présentent les manœuvres des candidats (y avait-il déjà des auto-écoles?). Le commissaire de police témoigne de nombreux accidents matériels, sur la place, mais aussi au rond-point au carrefour de la rue Ingres et du boulevard de Lyon. On réclame de faire passer les permis dans des endroits peu fréquentés. Ceux-ci étant de moins en moins nombreux, le centre d’examen va demeurer à cet endroit encore de nombreuses années et jusque bien après la guerre ! Le commissaire de police sera plus tard aux premières loges pour constater les inconvénients de cet état de choses, puisque le commissariat du 4ème arrondissement s’installe au milieu des années 50 justement sur la place, au numéro 14…

Les documents proviennent des archives municipales.