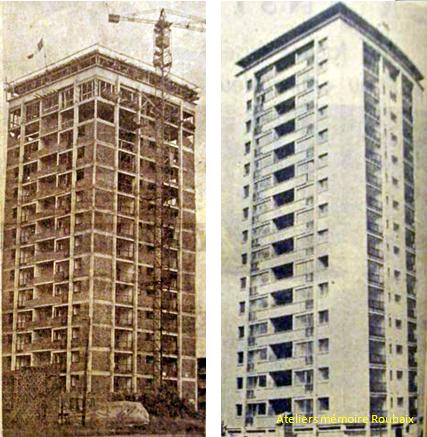

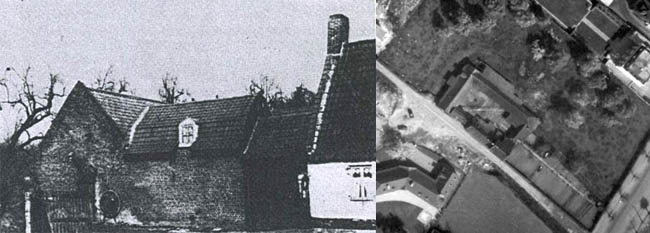

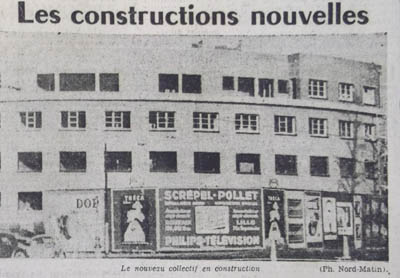

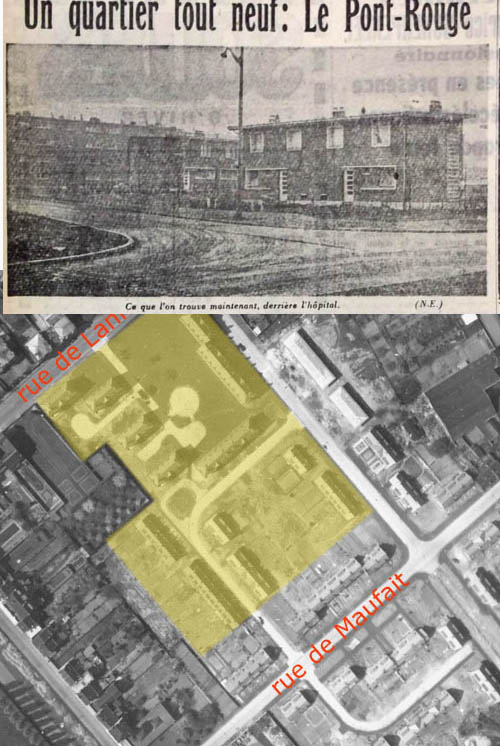

Au pont rouge, la première tranche de construction est vite suivie d’une autre, dite « Pont rouge II » intéressant 158 logements. Une photo aérienne de 1953 nous montre les nouvelles constructions, autour de celles, surlignées, de la première tranche. Les journaux se font l’écho de cette vague de constructions.

Ces nouvelles maisons sont de plusieurs types. Les premières, maisons individuelles situées le long et au delà de la rue de Maufait, ainsi que rue Schuman autour de son carrefour avec la rue de Maufait, sont toujours à le toit pointu, mais les fenêtres sont plus nombreuses et plus importantes que celles de la première tranche. La plupart sont à briques apparentes, mais certaines sont crépies. L’entrée est en renfoncement, abritée dans l’angle de la construction, et la façade comporte trois fenêtres groupées.

Mais on voit également sur les photos aériennes de 1953 d’autres groupes d’autres maisons en cours de construction le long de la rue Schuman, en face des collectifs de la première tranche : si celles-ci ont encore le toit pointu, il l’est notablement moins. Une vaste baie constituée de trois parties en façade, mais les fenêtres de l’étage ne forment plus des chiens-assis, et sont abritées par le débordement du toit.

On rencontre également un troisième type de maisons, qui ressemblent un peu aux précédentes avec leur toit débordant, mais en diffèrent par certains côtés : les petits carreaux percés dans une zone cimentée pour éclairer les Wc, et la disposition intérieure. Par contre, on reste avec des parements en brique et des fenêtres au rez de chaussée en trois parties.

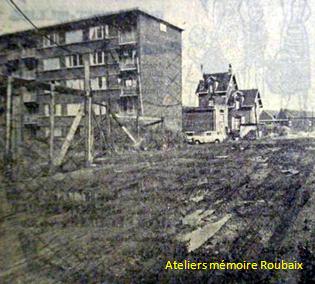

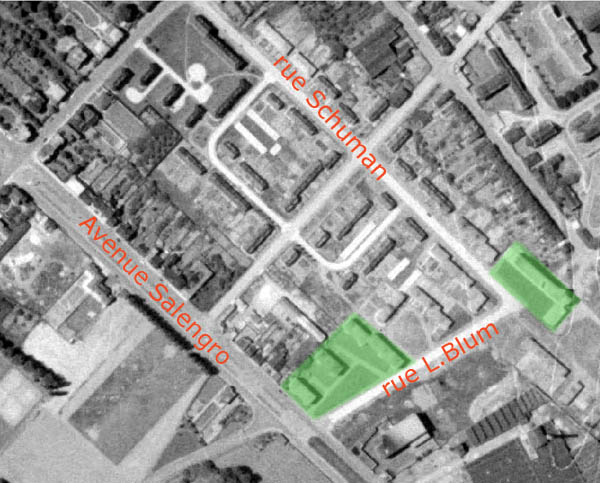

On construit également un autre type de maisons groupés en deux blocs au coin des rues Léon Blum et Schuman. Elles ont aussi le toit plat et débordant, mais elles sont réalisées en béton. On retrouve les fenêtres du rez de chaussée en trois parties. Un des deux blocs, celui situé sur la rue Schuman a été démoli il y a quelques années et remplacées par des constructions neuves ; l’autre a été réhabilité.

On construit également des collectifs implantées le long et face à la rue Léon Blum, alors à peine tracée. Ils disposent de balcons et restent de taille humaine pour ceux situés rue Léon Blum. La barre sur la rue Schuman est plus importante ; elle possède un balcon sur toute la longueur du dernier étage.

Une photo de 1957 nous montre les constructions achevées dans le quartier : des blocs collectifs (surlignés), et plusieurs ensembles de maisons individuelles le long des rues Léon Blum et Robert Schuman. On y voit réalisé l’ensemble des trois programmes pour le Pont rouge.

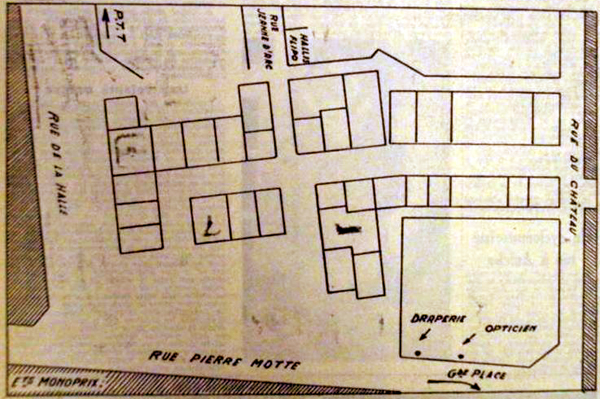

Mais d’autres réalisations sont encore à venir. On projette encore en 1957 la construction de collectifs à la limite de Lys les Lannoy, derrière le parc des sports, sur une zone encore agricole. De même Nord Eclair fait état en 1956 d’un projet de l’évêché pour la construction d’une église à l’extrémité de la rue Yolande… On construit également le groupe scolaire du Pont rouge, rue Julien Lagache, près de la ferme Lebrun. Son architecte en est Pierre Neveux. Il comportera 16 classes, dont 10 primaires.

Le premier bloc collectif, celui situé le long Salengro disparaît en 1992 : Il est démoli pour cause d’instabilité dû à un terrain trop meuble. On trouve aujourd’hui une pelouse sur son emplacement.

Il est à noter que le quartier ne comporte pas de commerces : on n’y a construit que des logements. Autre remarque : toutes ces constructions – en brique- semblent avoir traversé le temps sans dommage apparent, à la différence de certains lotissements ou collectifs plus récents, mais construits différemment. On peut également constater que les options d’origine prises par le CIL, construire une « cité jardin », étaient justes : le quartier reste calme, aéré et agréable.