C’est durant la 2ème partie du 19ème siècle que César Parent fait construire un établissement de bienfaisance, au 417 et 417 bis rue Jules Guesde, sur le territoire de la commune de Hem, à la limite de Lannoy, faute de place suffisante pour un tel édifice dans sa commune de Lannoy.

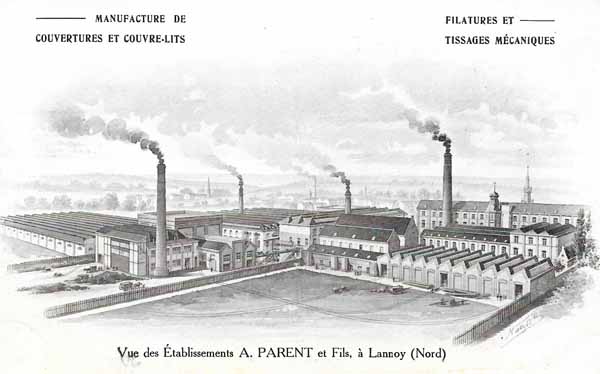

César Parent est le fondateur de l’ensemble textile Parent Monfort, puis Albert Parent, puis Parent Bétremieux, ensemble textile comprenant des tissages et filatures à Hem, Lannoy, Lys-lez-Lannoy et Bailleul, avec création des Ets Parent Monfort en 1821. A l’origine, l’entreprise ne possède que des métiers à main. La construction des établissement de Lannoy a lieu vers 1865.

César Parent, par ailleurs maire de la ville de Lannoy, a un fils qui est délaissé par sa fiancée à quelques jours du mariage. Il a également une fille qui fait partie de l’ordre des religieuses de l’enfant Jésus. Désireux de venir en aide à cet ordre César décide donc d’utiliser la dot de la future mariée disparue pour financer un édifice qui fera office d’hospice.

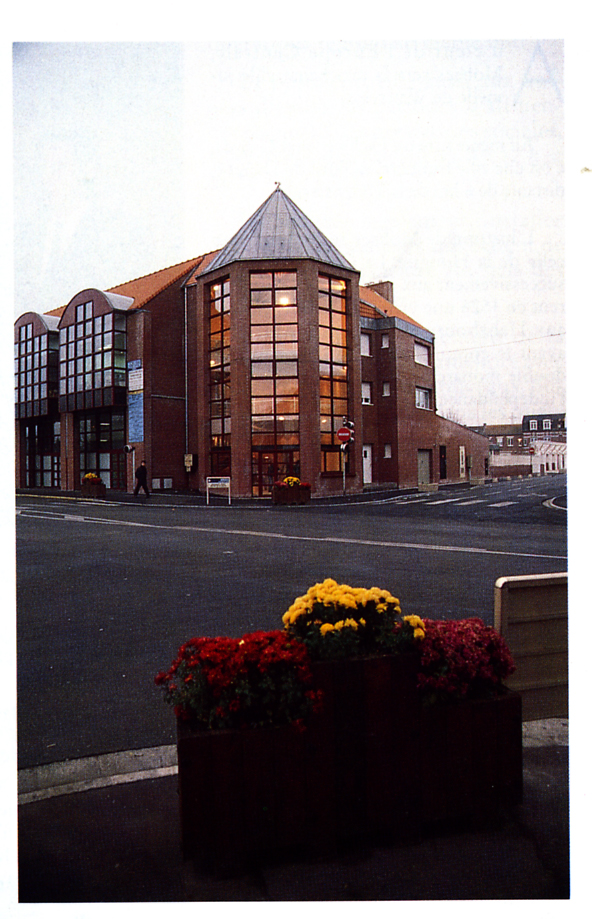

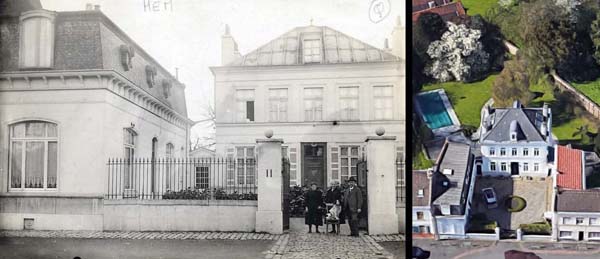

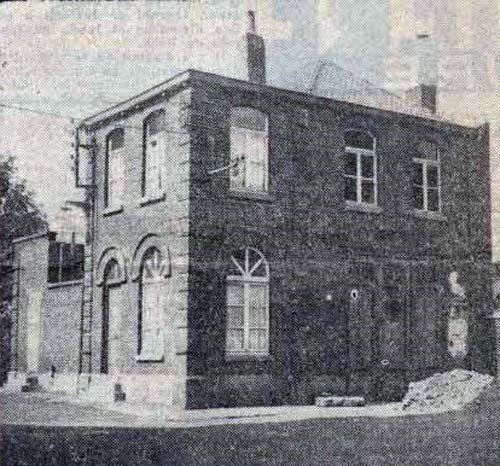

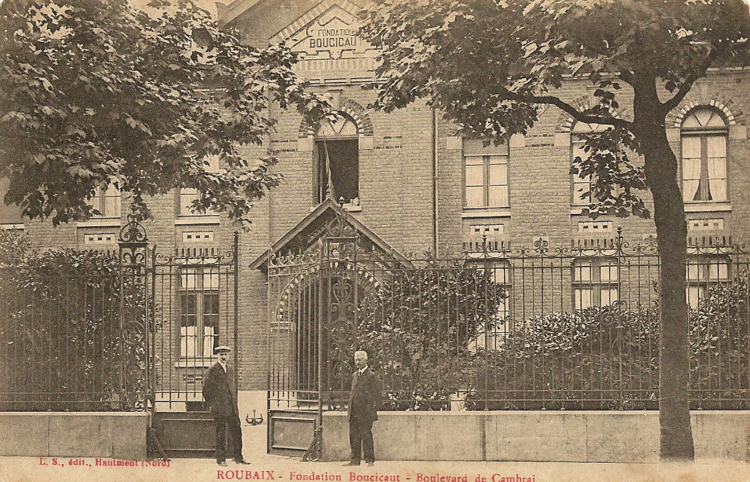

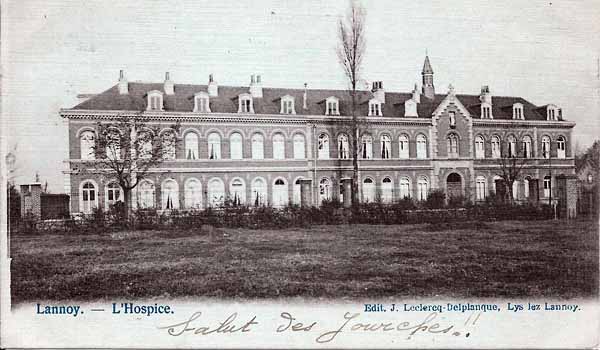

La fondation César Parent, inaugurée en 1879, a donc pour objet d’accueillir les anciens : 10 personnes dans un 1er temps ; elle est gérée par des religieuse de l’ordre de l’Enfant Jésus. C’est un édifice à un étage composé de deux parties, de 16 et de 6 travées, séparées par une chapelle, perpendiculaire à son axe. Celle-ci est surmontée d’un campanile et porte une statue de saint Joseph sur le pignon. Les murs sont en brique et pierre de taille. Couvert de tuiles flamandes, l’édifice est agrandi en 1890 et 1903.

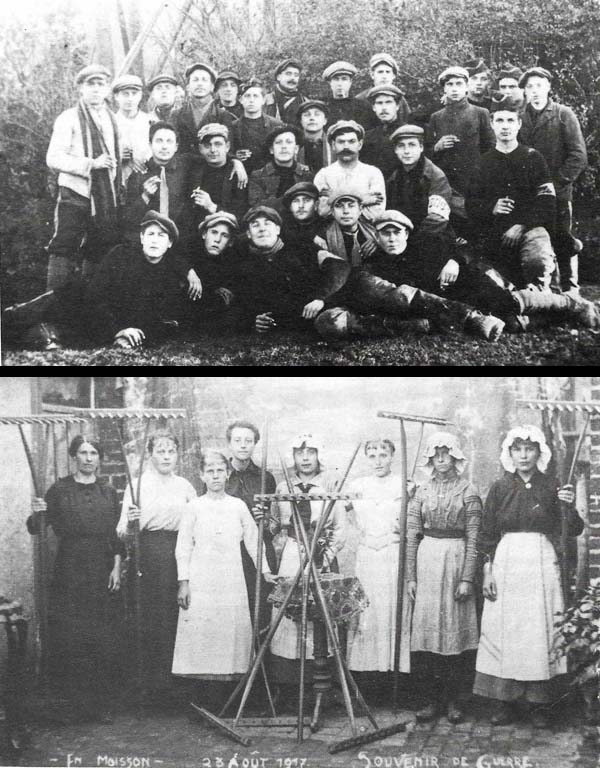

A l’époque, il n’y a pas de retraite et l’aide publique est très réduite. Il faut donc tenir serrés les cordons de la bourse et chaque résident apporte sa modeste contribution : les hommes assurent les petits travaux et les femmes rendent service à la buanderie et au raccommodage. Mais l’essentiel du fonctionnement de l’hospice et sa gestion repose sur les religieuses.

Parmi les sœurs dévouées qui se sont consacrées au fonctionnement de l’hospice on peut en citer une : née en 1887, entrée en religion chez les sœurs de l’enfant Jésus sous le nom de Soeur Irénée-Joseph, et au service des pensionnaires de l’Hospice dès 1916 en tant qu’infirmière cuisinière, Marie-Angèle Deman se voit décerner en 1958 le titre de chevalier de la Santé Publique, puis la médaille d’honneur de vermeil départementale et communale, en 1963, pour ses 35 années de service et de dévouement en faveur des pensionnaires de l’établissement, au cours d’une manifestation présidée par Arthur Dupire, maire de Lannoy.

L’époque des 2 guerres est particulièrement difficile. Cependant jamais l’hospice ne ferme ses portes. Après-guerre, le matériel est à la limite de l’usure mais les demandes d’hébergement sont de plus en plus nombreuses, l’ « Hospice de Lannoy » étant alors le seul établissement du genre. Pour gagner de l’espace on s’attaque alors aux greniers , transformés avec les moyens du bord, pour aménager des chambres sous les combles. Mais les conditions restent sommaires et indignes de nos aînés du propre aveu du maire de la ville.

Ce n’est que quelques années plus tard, en 1967, soit près de 100 ans après son inauguration, au moment où l’hospice accueille 110 personnes (alors que 4 ans plus tôt elles n’étaient que 68) qu’ont lieu les 1ers travaux de rénovation d’envergure dans le bâtiment.

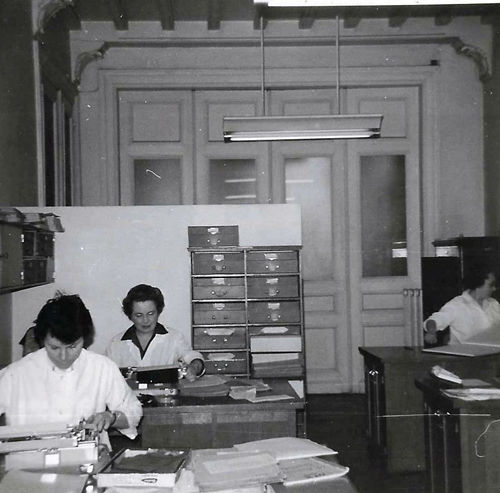

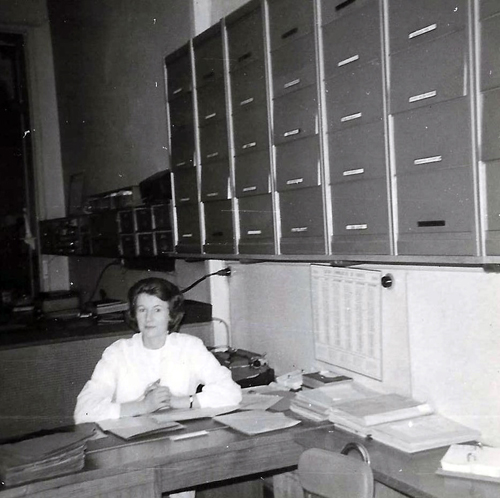

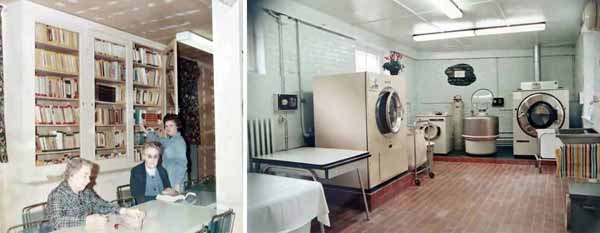

Dans les années 60, la laverie située à l’entresol est impressionnante et bien équipée et la bibliothèque est garnie de 2.000 volumes grâce à la mairie de Lannoy et à l’Union des Commerçants.

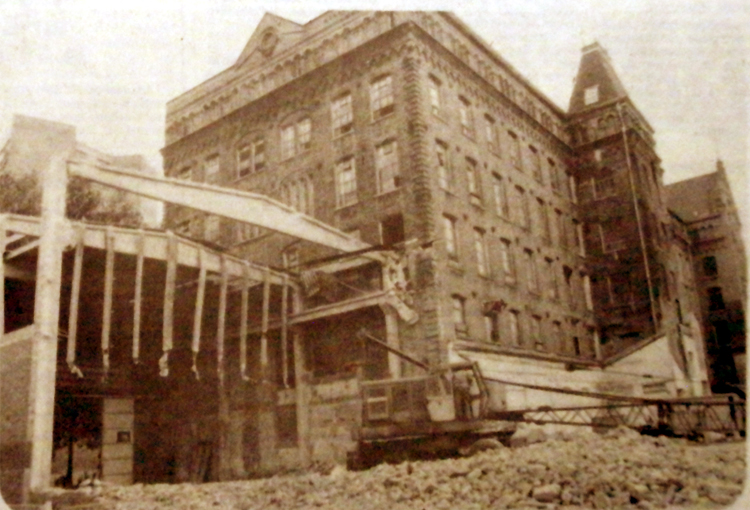

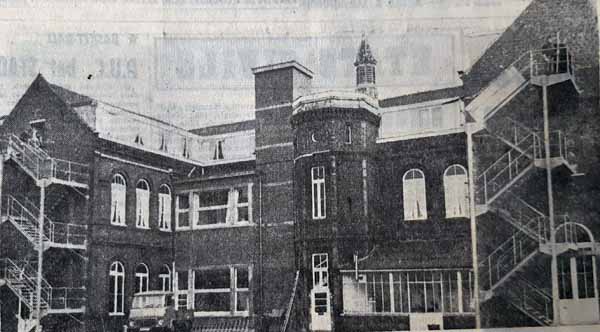

Mais il faut néanmoins agrandir afin d’accueillir plus encore de pensionnaires et des chambres sont ainsi aménagées au second étage dans la partie mansardée du bâtiment ainsi que des salles de bain et cabinets de toilettes, au prix de travaux très importants comme on peut le constater sur les photos avant/après de l’époque.

A cette époque cela fait plus de 10 ans que les sœurs, autrefois en charge de la totalité des tâches à accomplir laissent peu à peu la place au personnel civil aussi bien en cuisine que pour les soins. Ainsi, le 1er agent civil, Mme Inghels, est recruté en 1955 car les religieuses, touchées par l’âge, ne peuvent plus assumer seules tous les services et les résidents sont plus nombreux et en moins bonne santé car plus âgés.

Puis 2 ans plus tard c’est au tour de la cuisine et d’autres chambres d’être rénovées, d’anciens dortoirs laissant place à des chambres accueillant moins de pensionnaires. Il faut en effet aménager des chambres individuelles regroupées par unités de 25 personnes. Un nouvel office est également installé pour le personnel et les sanitaires sont rénovés et modernisés.

Puis après tous ces travaux de rénovation intérieure, une mise aux normes de sécurité s’impose et en 1971 4 escaliers de secours sont installés sur la façade arrière du bâtiment abritant l’ancien hospice devenu maison de retraite 10 ans plus tôt par arrêté ministériel, afin d’assurer l’évacuation des pensionnaires en cas d’incendie. Ces escaliers desservent les 1er et 2ème étages à chaque aile du bâtiment.

En 1975, c’est l’heure de la retraite pour Mme Inghels, 1er agent civil, en service depuis 20 ans. Le personnel au complet assiste à la cérémonie organisée en son honneur quelques mois après son départ en présence de Mr Guelle, directeur de la maison de retraite, du Docteur Yersin, médecin de l’établissement et de Mr Echevin, maire de Lannoy et président du conseil d’administration de la maison de retraite.

A suivre…

Remerciements à l’association Historihem