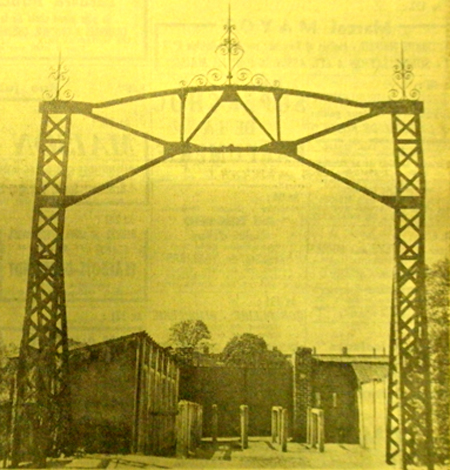

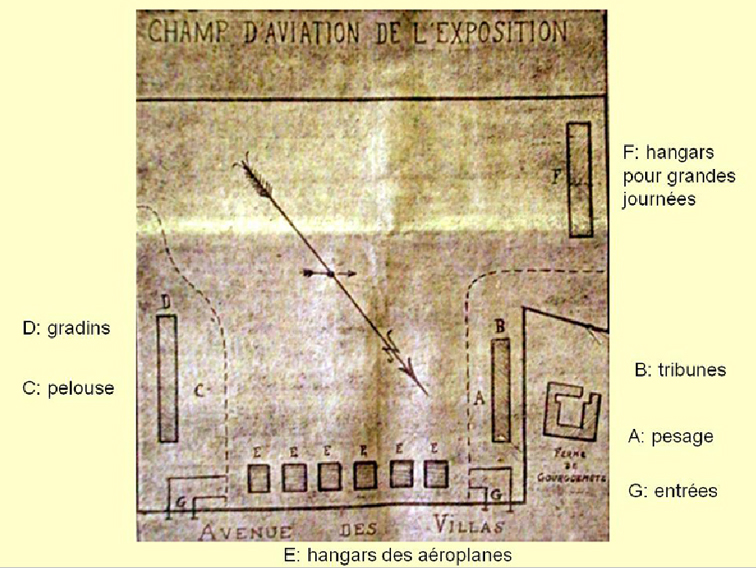

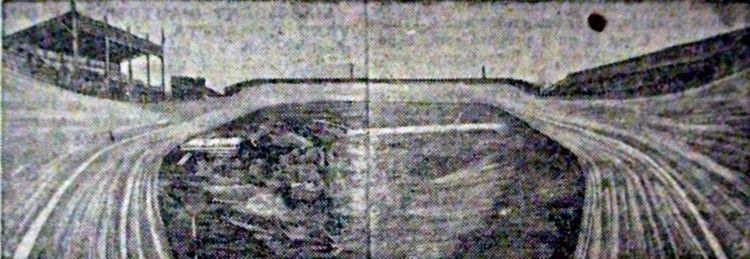

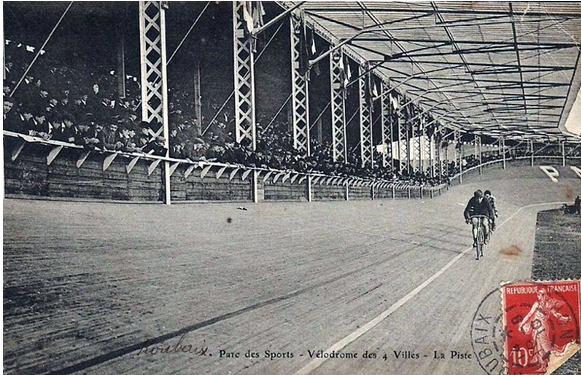

Le vélodrome des quatre villes est inauguré dans le quartier du laboureur à Wattrelos, le 25 juillet 1909. On y retrouve les éléments qui font un vélodrome à cette époque : la piste en bois, des tribunes, des virages, des gradins, et l’inévitable souterrain qui relie l’extérieur de la piste à la pelouse intérieure. La piste wattrelosienne est plus grande que celle du vélodrome de Barbieux, 400 mètres contre 333 mètres. Elle est donc entièrement en bois, et ses dimensions sont les suivantes : 8,30 m de largeur, avec des lignes droites de 9 mètres. Le long d’une de ces lignes droites, on trouve les loges, les tribunes et le pesage. En face, une immense tribune de 7000 places. En tout le vélodrome des quatre villes peut accueillir 20.000 places.

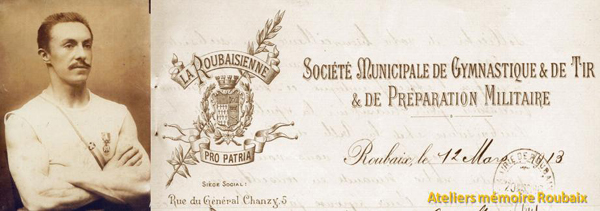

Dès le 14 juillet, des essais ont été effectués et quelques pistards viennent faire des tours de piste. Enfin, après six semaines de travaux, le vélodrome quasi terminé reçoit la visite d’Henri Desgrange, directeur du journal l’Auto, qui la déclare incomparable ! Les motocyclistes peuvent y atteindre 120 km/h. Ses administrateurs Adolphe et Henri Briet, Gustave Dhalluin, et son directeur sportif César Garin, le frère cadet de Maurice, peuvent en être fiers. On s’est également organisé à l’extérieur, il y a déjà des estaminets « à l’arrivée du vélodrome », « au vélodrome des quatre villes », et ce quartier du Laboureur autrefois un peu désert va revivre et se développer.

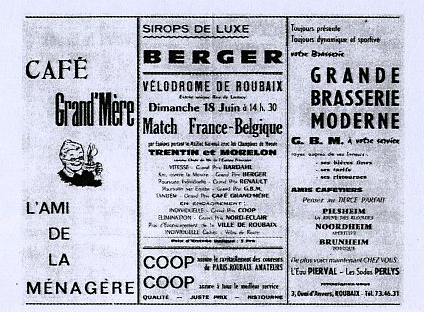

Le 25 juillet, c’est donc l’inauguration et une réunion de gala est organisée pour l’occasion. À 15 heures, les coureurs Darragon, champion du monde, Parent champion de France, et Serrès s’affrontent dans un match de demi-fond en trois manches. Ils tournent à plus de 80 km/h. Puis un match poursuite oppose les pistards Deruytter de Tourcoing, Tiberghien de Wattrelos, Deman de Reckhem, et Behague d’Herseaux. Le prix des places est le suivant : loges 5 francs, pesages 4 francs, tribunes 2,50, gradins et virages 1,50, populaires 1 franc. Il a été décidé que s’il pleuvait, on remettrait, mais ce ne fut pas le cas. Les portes sont ouvertes dès 13 h 30, et la société musicale des Enfants de la Lyre vont animer la réunion. Un garage de 500 vélos est prévu pour les spectateurs venus à bicyclette, et un service spécial de tramways amène les voyageurs jusqu’à un arrêt juste en face du vélodrome.

Le vélodrome des quatre villes disparaitra avec la première guerre, mais il aura accueilli les plus grandes réunions de pistards et même un temps les matchs de football du Racing Club de Roubaix, alors à la recherche d’une grande enceinte sportive.

À suivre