Continuer la lecture de « Fernand Detré, champion des Flandres »

Interroger le passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir

Mémoire de sports

Continuer la lecture de « Fernand Detré, champion des Flandres »

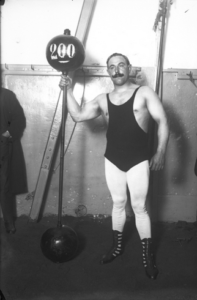

Louis Vasseur est né à Roubaix le 24 janvier 1885. Il exerce la profession de magasinier et il est la révélation du championnat international de Lille en 1906, où il prend une prometteuse troisième place. Il effectue alors une période militaire de deux ans, devient trompette du régiment, et il est de retour en septembre 1908. Sa fiche militaire le décrit comme un homme de 1,78 m au visage ovale, aux yeux gris et au menton à fossettes. Il se marie en 1909 avec Irma Decorte. Sa carrière sportive démarre vraiment en 1910 : il bat le record d’Alexandre Maspoli (135,5 kg) avec 136,5 kg au jeté à deux bras et il réussira plus tard 142,5 kg. Il participe aux épreuves organisées dans le cadre de l’exposition de 1911 à Roubaix. Le samedi 5 octobre 1912 au gymnase Rosset à Ménilmontant, il soulève à droite le poids formidable de 100 kg (en barre), c’est la 1ère fois que cet exploit a lieu officiellement. Il pèse alors 97 kg. En 1913 il arrache 116 kg à deux bras et c’est un nouveau record du monde. Tous ces records font date, même s’ils ont été battus aujourd’hui. Mais Louis Vasseur en établit quelques autres qui tinrent quarante ans !

Il est passé professionnel et sera dix fois champion du monde d’haltérophilie. Il sera aussi recordman de France amateur du lancer de poids (7,257 kg) avec 12,78 m en 1909, et du lancer du disque avec 33,20 m en 1906. Mobilisé en août au 1er régiment d’artillerie, il est démobilisé le 20 mars 1919 et vit à Paris. En 1922, il poursuit sa carrière et notamment à la Société Athlétique de Montmartre, où il bat le record du monde en haltères séparées, détenu, avec 206 livres, par l’amateur Joseph Alzin de Marseille, avec 210 livres. Entre les deux guerres, Louis Vasseur comme avant lui le célèbre Apollon et Charles Rigoulot fera l’hercule sur des pistes de cirque, ce qui va attirer nombre d’amateurs de force pure et ce qui lui vaudra la mention artiste sur sa fiche militaire.

Louis Vasseur, recordman du monde en poids et haltères, publie, sous le titre «La Force, ayez de l’énergie », un recueil de souvenirs et de conseils paru dans la célèbre collection des Champions Sportifs aux éditions Nilsson (73, boulevard Saint-Michel, à Paris). Avis aux amateurs ! Louis Vasseur qui n’hésitait pas à revenir à Roubaix, notamment pour saluer son camarade Dumoulin, s’est éteint à Issy les Moulineaux le 11 octobre 1968.

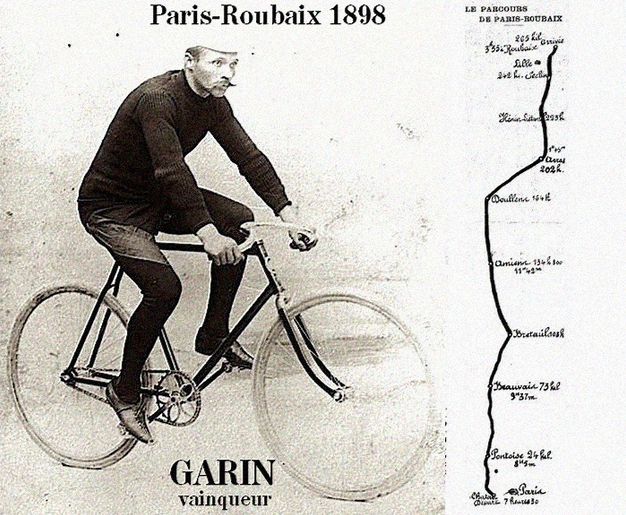

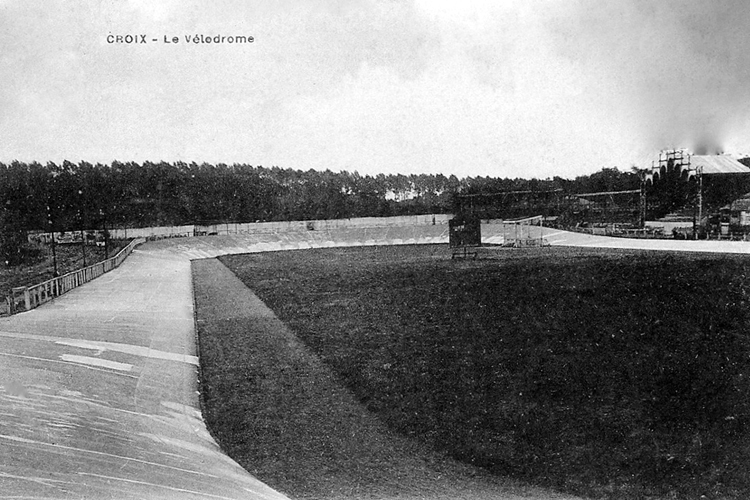

Né à Roubaix le 29 juillet 1864, Théodore Vienne est un industriel du textile français, mais également un organisateur sportif pour le cyclisme et la boxe. Sa passion pour le sport débute avec la pratique de la vélocipédie, on ne parle pas encore de cyclisme à l’époque, et il devient le Président d’une des quatre sociétés vélocipédiques roubaisiennes en 1891, le cercle vélocipédique roubaisien. Il organise les premières courses sur la piste de Barbieux, c’est à dire l’anneau formé par les allées extérieures du Parc avec son compère Maurice Pérez, lui-même président du sport vélocipédique roubaisien. Les conditions ne conviennent plus à une activité sportive en plein développement, tant du point de vue des pratiquants que de celui des spectateurs. Théodore Vienne et Maurice Pérez s’associent pour fonder le vélodrome de Barbieux en 1895, dont on sait qu’il est plus sur le territoire croisien que roubaisien. Des courses sur piste sont bientôt organisées régulièrement sur le nouveau vélodrome. L’année suivante, les deux compères s’associent avec le Journal le Vélo pour la création de la course cycliste Paris-Roubaix en 1896, qui deviendra l’une des classiques préférées des champions cyclistes, malgré la difficulté de son parcours.

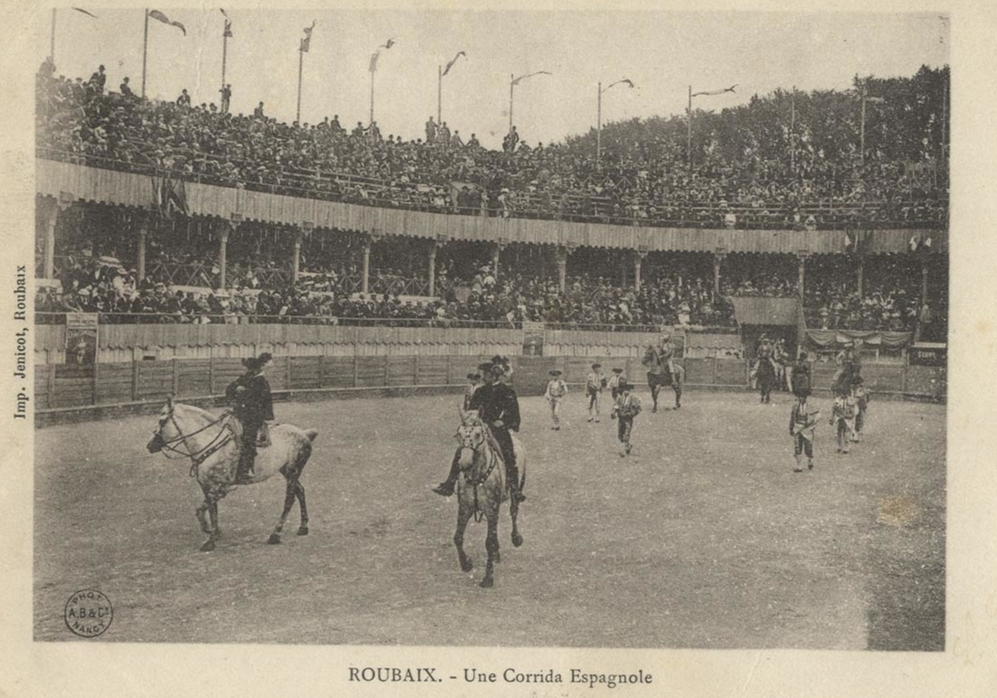

Théodore Vienne est toujours amateur de sport, mais il s’oriente de plus en plus vers sa vocation d’organisateur de spectacles. Ainsi accepte-t-il de faire construire des arènes jouxtant le vélodrome de Barbieux, après avoir accueilli les taureaux dans un premier temps dans l’enceinte du vélodrome. En 1899, la tauromachie à Roubaix se pratique donc comme il se doit dans des arènes et cela durera cinq ans avant qu’elles ne soient démolies.

Mais Théodore Vienne est déjà à Paris, où il devient le directeur puis le propriétaire de la Grande Roue de Paris. La combinaison vélodrome et arènes a-t-elle fait germer en lui l’idée d’un lieu proposant plusieurs attractions ? Toujours est-il qu’il fait construire, quartier de Grenelle à Paris, pour l’Exposition Universelle de 1900, cette roue immense à rayons comme ceux d’une bicyclette, de 100 mètres de diamètre. Il l’exploitera encore après la fin de la première guerre, au sein d’un Luna Park fort en vogue.

Le sport l’intéresse toujours. En 1907 il fonde avec Robert Coquelle et Victor Breyer, le Wonderland français. C’est à la fois une salle et une école de boxe, ouverte à tous les jeunes gens capables de boxer ou voulant apprendre à boxer, sur le modèle du Wonderland anglais, la salle de Whitechapel dans l’est de Londres. Le Wonderland opère « salle de la Grande-Roue », 74 avenue de Suffren et aussi salle Wagram. Théodore Vienne et Robert Coquelle organisent les premiers matchs de boxe anglaise en France. On peut au voir, au Wonderland, les vedettes étrangères comme Frank Erne, Joe Jeannette, Willie Lewis, Sam McVea et Georges Carpentier. En imitant le Wonderland de Londres, pépinière de champions, les directeurs parisiens rendent un énorme service au noble art, en créant un mouvement en faveur de la boxe. On dispute les éliminatoires des championnats de France professionnels en 1909 et Le Wonderland français devient le ring officiel de la Fédération française de boxe.

Construit en 1909, le Luna Park de Théodore Vienne sera le troisième parc d’attractions de l’histoire de France, après les jardins du Tivoli et Magic City. Il devient l’équivalent, pour Paris, du Prater de Vienne ou du Tivoli de Copenhague. Le vaisseau spatial de l’attraction « Un Voyage vers la Lune », mis en place lors de l’exposition Pan-Américaine, a inspiré le nom de ces parcs, et de ceux qui ont suivi. Le départ du Tour de France cycliste 1912 aura lieu au Luna Park qui abrite également des Montagnes Russes.

En 1912, Théodore Vienne est le président de la commission des organisateurs de matchs de la Fédération française de boxe, et il se marie en 1913 à 51 ans. Après la Première Guerre mondiale, Henri Decoin succède à Théodore Vienne et rouvre le Wonderland en février 1920. Décédé le 1er mars 1921 dans le 15e arrondissement de Paris, Théodore Vienne est inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

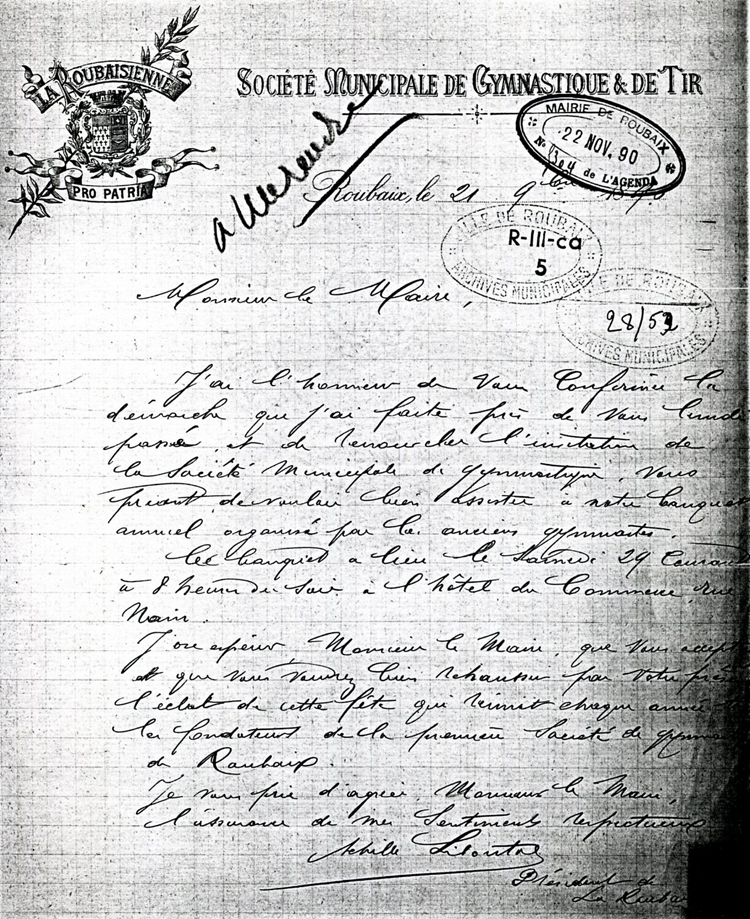

Né à Reims le 2 février 1858, c’est dans cette ville que Jules Piesvaux fera ses premières armes dans la gymnastique: dès l’âge de 15 ans il est parmi les meilleurs éléments de « la Gauloise », société de sa ville natale, dont il prendra la direction quelques années plus tard. Il effectuera ensuite son service militaire dans les chasseurs à pied. En 1887, il quitte Reims pour Dunkerque où il devient professeur de gymnastique à la « Dunkerquoise », l’espace d’un an, le temps de rejoindre en 1888 « la Roubaisienne » pour succéder à M Libouton, qui accède à la Présidence de cette société. Il est engagé le 18 avril 1888 comme professeur municipal de gymnastique et détaché comme tel à la société municipale de gymnastique « la Roubaisienne ». Son contrat inclut des leçons de gymnastique dans les établissements scolaires qui lui seront désignés par l’administration municipale avec l’assentiment de l’Autorité Académique » et l’approbation du Préfet.

Pendant près de quarante ans, il accompagnera le développement de « la Roubaisienne », dans ses pérégrinations à la recherche de locaux, mais également dans tous ses déplacements et ses succès nationaux et internationaux. Il participa activement à l’organisation de la 23ème fête fédérale des sociétés de gymnastique de France qui eut lieu à Roubaix en 1897. Un an plus tôt, il épousait une roubaisienne, Jeanne Hélène Hennion, le 12 décembre 1896.

Le moniteur chef deviendra bientôt le directeur de la Roubaisienne. Jules Piésvaux est décrit comme un homme énergique et plein de savoir faire. Il sera nommé officier de l’Instruction publique en 1905, puis Chevalier de la Légion d’Honneur en 1921. Membre permanent de l’Association régionale des gymnastes du Nord, Jules Piesvaux est unaniment reconnu comme un grand gymnaste, un technicien remarquable, mais également comme un « honnête homme, un sportif animé du plus pur idéal », qui avait trouvé à Roubaix « les plus chaudes et vibrantes sympathies ».

Il prend sa retraite en 1922, laissant le souvenir d’une carrière sportive personnelle brillante, mais également auréolé des succès que la Roubaisienne obtint dans de nombreux concours. C’est le 26 septembre 1941 soit à l’âge de 83 ans, que Jules Piesvaux décédera en son domicile roubaisien de la rue Colbert.

Né en 1856 à Roubaix où il passe toute sa jeunesse, Achille Libouton entre en 1876 à la société de gymnastique et d’armes dont il fut l’un des premiers membres. Il s’y fait remarquer par des qualités tant morales que physiques. Avec ses camarades il montre un fond de bonne humeur toujours égale, et une grande aménité de caractère. Pour les exercices il fait preuve de souplesse et d’endurance. Quatre ans après son entrée dans la société, il en devient le moniteur directeur, prenant la succession de M. Peterman. Trois ans plus tard, en 1883, c’est la fusion entre les trois sociétés de gymnastique de Roubaix : l’Ancienne, la Jeunesse et la Française. Il est le moniteur général de la nouvelle société qui est appelée La Roubaisienne. Le Président de la Roubaisienne, Isidore Roche, décède en 1888, Achille Libouton lui succède, tout en conservant ses fonctions de moniteur général jusqu’à l’arrivée de M. Piesvaux.

Sous sa présidence, la Roubaisienne récolte les succès, à Calais en 1888, à Paris 1889, Tourcoing 1890. Elle remporte de nombreuses palmes dans d’autres villes et se fait connaître comme une des meilleurs phalanges de gymnastique de France. Achille Libouton est également vice président de l’association régionale des gymnastes du Nord et du Pas de Calais. De profession, il était fabricant de tissus. Il quittera Roubaix en 1894 pour reprendre un grand commerce de fers à Cambrai. Nommé président d’honneur de la Roubaisienne, il sera de tous les jurys dans les grands concours. Ainsi en 1897, il présidera le jury de la XXIIIe fête de gymnastique de Roubaix. À Cambrai, il était membre du comité de la société de gymnastique La Cambrésienne. Il décède à l’âge de 43 ans d’un mal fulgurant au ventre, malgré une opération chirurgicale. (D’après le Journal de Roubaix)

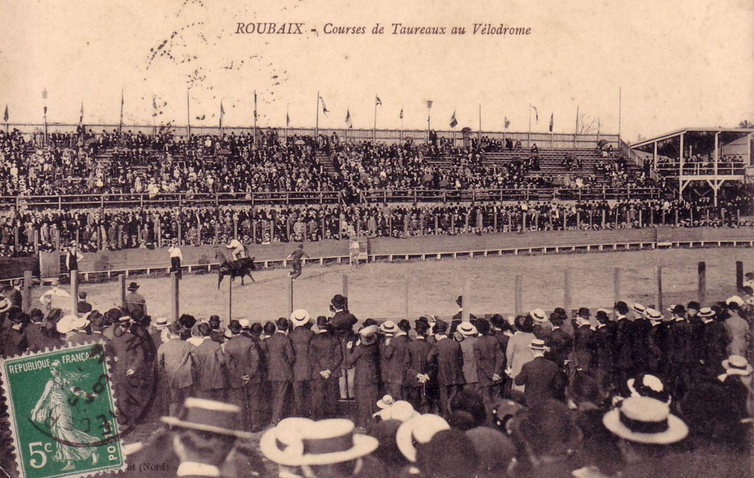

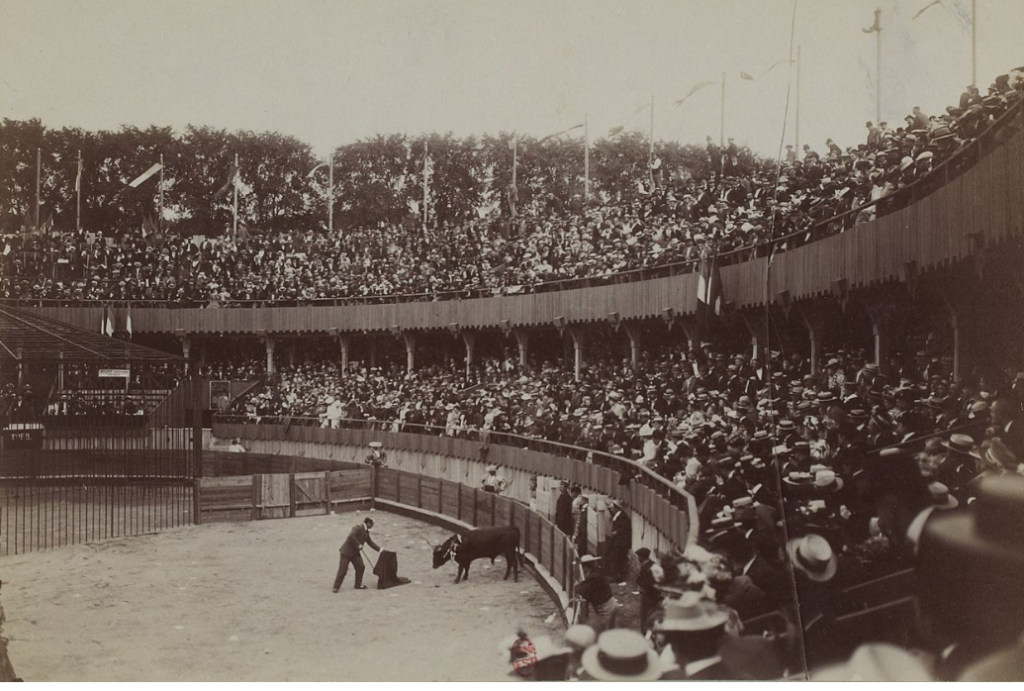

La passion tauromachique se saisit de la bourgeoisie roubaisienne qui décide de s’offrir des « courses de taureaux » entendre des corridas dès le mois de septembre 1893 à Roubaix. Pas d’arènes, ni d’endroit spécifique à ce moment pour ce genre de spectacle. Le 24 septembre 1893, une première course tauromachique se déroule dans le Manège roubaisien, lieu plutôt réservé aux évolutions équestres ou cavalières. Les trois initiateurs sont MM. Wattine, Ribeaucourt et Bossut. Le Manège roubaisien donnera son nom à la rue du même nom, perpendiculaire au boulevard de Paris. Nous la connaissons aujourd’hui comme rue du Maréchal Delattre de Tassigny. L’attraction plaît et on récidive le 1er octobre et le 8 octobre dans le même endroit. Mais on cherche bientôt un autre lieu pour ces évolutions tauromachiques. Quelles sont les raisons de ce « déménagement » ? Manque de place pour l’accueil des spectateurs, enceinte non sécurisée ?

Le 23 septembre 1897, c’est au tour du vélodrome de Barbieux d’accueillir les toros pour une série de corridas. Mais pour satisfaire les spectateurs et la tradition tauromachique, il fallait un lieu consacré à cette pratique. On décida de construire des arènes juste à côté du vélodrome, lequel n’était sans doute pas trop adapté pour accueillir les corridas. Conçu pour les courses cyclistes, il était utilisé à l’occasion pour des courses pédestres, et pour les premiers matches de football du Racing Club de Roubaix. On imagine aisément les dégâts que pouvaient occasionner les taureaux ! L’inauguration des arènes, dites le torodrome eut lieu le 23 octobre 1899.

Des corridas seront organisées sur la piste des arènes entre 1899 et 1904, mais également des attractions n’ayant rien à voir avec la tauromachie, qui desservirent son image et sa réputation déjà peu appréciée des défenseurs de la loi Grammont votée le 2 juillet 1850, qui stipulait ceci : « Seront punis d’une amende de cinq à quinze francs, et pourront l’être d’un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. » À l’origine, le texte de la loi Grammont de 1850 ne visait pas les corridas, mais en 1884 le ministre de l’Intérieur, Pierre Waldeck-Rousseau, donna des instructions pour que le texte soit appliqué aux corridas. Le 16 février 1895, un arrêt de la Cour de cassation jugeait le taureau de combat comme animal domestique, et ce faisant, le faisait entrer dans le champ d’application de la loi Grammont1.

On peut constater que malgré cet arrêt, on poursuivit la tauromachie à Roubaix et qu’on fit pire encore : le 14 juillet 1899, un combat à mort entre un taureau et un vieux lion y est présenté à 12.000 spectateurs. Le lion est rapidement vaincu, sans résistance, tandis que le taureau est tué par un matador. D’autres attractions ont suivi : Dona Tancrède, la statue au milieu de l’arène.

Ces spectacles tauromachiques regroupent des milliers de spectateurs, mais sont de plus en plus critiquées par certains Roubaisiens qui, en 1904, obtiennent la démolition des arènes. Les corridas se poursuivent alors au vélodrome voisin, et continuent d’accueillir des matadors renommés. La dernière corrida se déroule le 15 juin 1914 quelques mois avant une autre boucherie, humaine celle-là qu’on a appelé la Grande Guerre. L’engouement roubaisien pour la tauromachie fut passager, il s’agissait plus d’une mode que d’un réel sport. Il ne survivra pas à la première guerre mondiale.

1d’après Wikipédia

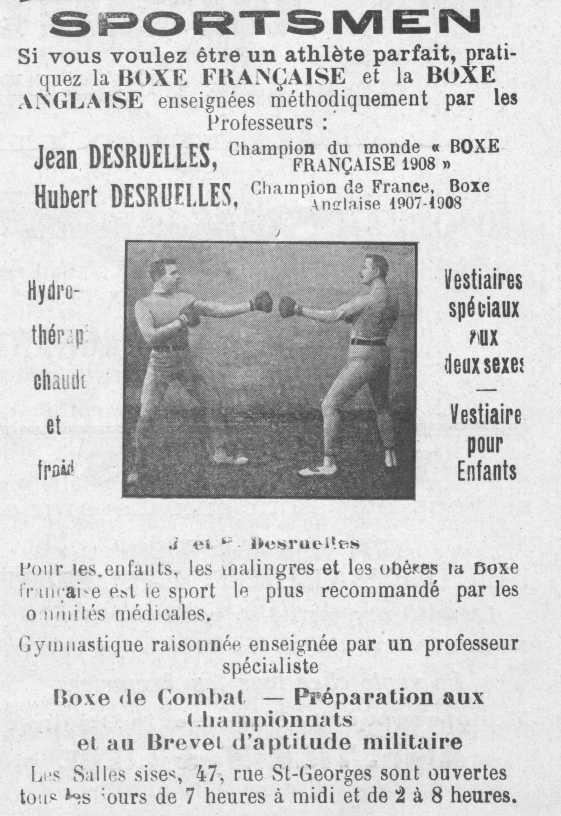

La France est d’abord le pays de la savate-boxe française, discipline de combat pieds-poings popularisée et codifiée par Joseph Charlemont1 et son fils Charles Charlemont, qui en ont fait la boxe française pratiquée encore aujourd’hui. Charlemont fils vient en tournée de démonstration à Roubaix en novembre 1900. Ils font de nombreux émules, parmi lesquels les frères Desruelles.

Jean Desruelles2, élève de Charlemont, développe la boxe française académique au début du vingtième siècle à Roubaix où il fonde en 1901 une Académie de boxe française rue Saint-Georges3. Il gagne le titre de champion du monde des poids lourds professionnels de boxe française en mars 1908. Professeur de culture physique, il donne des cours privés à la bourgeoisie industrielle roubaisienne.

Hubert Desruelles son jeune frère sera son associé. Ils vont organiser ou participer à des solennités sportives à Roubaix, et organiser les premières démonstrations de boxe anglaise en 1901, 1902, 1903. Les frères Desruelles l’enseigneront bientôt comme professeurs dans leur salle de la rue Saint-Georges. La boxe anglaise va prendre place à proximité des sports de force, comme la lutte et l’haltérophilie.

1Auteur de l’ouvrage La Boxe française, historique et biographique, souvenirs, notes, impressions, anecdotes.

2 Né le 14 août 1874 à Roncq,

3Actuelle rue du Général Sarrail.

Voici le commentaire des amateurs de vélocipédie dans le Journal de Roubaix. Ce n’est guère flatteur pour le Parc de Barbieux dont il faut cependant rappeler qu’il n’a pas été conçu spécialement pour le cyclisme.

Voilà trois saisons déjà que les coureurs n’ont pour s’entraîner que la piste circulaire de Barbieux. Ovale irrégulier de 1100 m, cette pseudo-piste sillonnée de trous et de bosses descend sur 600 m. Arrivé en face du kiosque, le coureur aperçoit une côte tellement raide qu’il hésite à la gravir, on la surnommée le casse-jambes, longue de 500 m, on la monte, on la parcourt en emballage sur des cailloux gros comme le poing et au sommet c’est l’arrivée. Les Duquenne, les Delespierre, les Accou ont souvent tempêté contre les sabots des chevaux qui détérioraient cette route, ou cette piste. Certains jours des centaines de visiteurs, on se fait renverser par les bicyclettes ou on renverse les cyclistes. Cela démontre l’utilité d’un vélodrome. Les lillois possèdent déja une piste cimentée.

Au moins, les vélocipédistes sont conscients des problèmes rencontrés. Cet article date de 1894. Leurs vœux seront bientôt exaucés.

Depuis déjà longtemps, un vélodrome s’imposait à Roubaix. C’est aujourd’hui chose faite. En descendant le Beau Jardin vers Croix, on trouve à l’angle de la verte rue, parallèle au Beau Jardin et de la route de l’Hempempont (route de Croix à Hem) un vaste terrain de 16.000 m² situé à la hauteur du club hippique et lui faisant pendant, de l’autre côté de la route du Bean Jardin, est fortement en pente, mais présente une profondeur de 160 m. La piste sera faite en ciment posé en partie sur la terre et dans la partie basse du terrain et sur des voûtes en maçonnerie de l’aspect le plus élégant. Ses dimensions principales sont de 333 m 33 de tour, soit 3 tours au km, et 6 m 35 de largeur. Les virages qui auront 21 m de rayon seront relevés de 37 centimètres par m et construits d’après ceux du vélodrome de l’est, le plus récent des vélodromes parisiens. Les lignes droites de la piste auront 100 m 80. Les créateurs se sont attchés à en faire une piste de vitesse en même temps que parfaitement propices à des courses en ligne dont nos concitoyens sont si friands.

Les travaux de terrassement viennent de commencer et l’entrepreneur espère tout terminer pour la fin du mois de mai.

Extrait du Journal de Roubaix

Louis Denoulet est passionné par le bowling : ce « sport-détente » né après guerre, qui vient tout droit des Etats Unis. Il n’existe pas de salle de bowling au début des années 60 dans le Nord de la France. Qu’à cela ne tienne, Louis Denoulet décide de le créer. Le plus difficile est de trouver un très grand emplacement, bien situé, en centre ville.

Une occasion se présente à Roubaix. Eugéne Marrécau est propriétaire de deux magasins au 19 bis et au 21 de la Grand rue. Il gère son commerce de parfumerie au 19 bis et loue le 21 à M Dherbomez commerce de graines « Jardin Service » . Au 21 bis on trouve une porte cochère qui donne sur un immense jardin en friche de 1600 m2. Louis Denoulet lui propose de louer son terrain pour y construire le hangar qui abritera la salle de bowling. L’accord est signé en Juillet 1965.

Louis est un homme passionné, un battant et un commerçant. Bien que le bowling soit très en retrait de la Grand rue, l’étude de marché est positive, car le commerce est en plein centre-ville, et on trouve trois très grands parkings à proximité : Grand place, place de la Liberté et Boulevard Gambetta.

Louis Denoulet confie son projet à Daniel Vasseur à Leers, qui fait construire une charpente métallique, recouverte de tôles ondulées Eternit. Les devis pour les travaux intérieurs s’élèvent à 300.000 Frs.

Le fournisseur de matériel est choisi ; il s’agit du leader du marché : Brunswick, qui installe huit pistes de bowling avec un équipement de compétition professionnel, très moderne.

Début Avril 1966, les requilleurs (ramasseurs de quilles automatiques Brunswick) arrivent Grand rue, et sont déchargés pour être installés aussitôt.

On entre dans la salle, par la zone des spectateurs c’est à dire le bureau d’accueil, les vestiaires, les casiers où sont stockées les chaussures obligatoires, le bar, les tables pour les consommateurs, et, au fond, se trouvent les 8 pistes de bowling.

Louis Denoulet est un commerçant doué pour les affaires, le commerce et le marketing. Pour l’ouverture, programmée en avril 1966, il organise avec l’Union des Commerçants du Centre, quelques jours auparavant, un concours de vitrines sur le thème du »Bowling ».

L’inauguration a lieu le 22 avril 1966 ; Louis Denoulet invite Claude Darget, célèbre présentateur de l’ORTF, à venir animer cette magnifique journée, importante pour l’établissement.

Victor Provo, maire de la ville, coupe le ruban symbolique. Le geste de Mr le maire a pour effet de déclencher la mise en marche des appareils : les rampes lumineuses s’allument une à une et les huit requilleurs Brunswick s’éveillent dans un grondement sourd et régulier ; le Bowling-Flandre est ouvert ! Beaucoup de Roubaisiens sont présents pour cette première journée. On entend alors des applaudissements et des murmures d’admiration.

M Victor Provo lance une première boule sur la piste, et abat 7 quilles sur 10 ! Il prouve ainsi qu’il n’est pas besoin d’être particulièrement entraîné pour pratiquer ce sport-détente à la mode.

Le Bowling Flandre fait une entrée retentissante dans la vie des Roubaisiens et nombreux sont ceux qui ont hâte de s’y initier que ce soit à titre de sport ou de détente. Le succès du Bowling-Flandre est déjà assuré et la famille Denoulet est très fière de ce démarrage, puisque Louis y est directeur, que son épouse s’occupe du bar et leur fils Alain de l’entretien du matériel. Louis Denoulet développe son commerce, en créant une équipe de joueurs amateurs. Il organise des tournois et des compétitions avec des clubs de bowling d’autres régions, et de la Belgique toute proche.

Le Bowling Flandre, après des années d’existence, ferme ses portes dans les années 1990. Le bâtiment est rasé et fait place au nouveau centre commercial : « Espace Grand-rue ». La famille de Louis Denoulet ( enfants et petits enfants ) ouvre alors le nouveau « Cosmos-Bowling » au 20-22 rue du Grand Chemin en 1999.

Remerciements aux Archives Municipales.