Micheline Poppe est née en 1926. Elle est la fille de Léon Poppe et de Clémence Drouillon qui tiennent un commerce de pâtisserie, au 124 rue de Lille, à l’angle de la rue de l’Industrie. Gaston Penez est né en 1921 et habite au 218 rue du chemin neuf. Gaston est le beau frère de Micheline. C’est une famille dynamique qui a l’esprit créatif et entrepreneur. Clémence prend la décision de développer la pâtisserie familiale. Micheline Poppe et Gaston Penez s’associent et installent leur société de fabrication de biscuits au 46 rue d’Hem, sur un terrain de 2024 m2, en 1947.

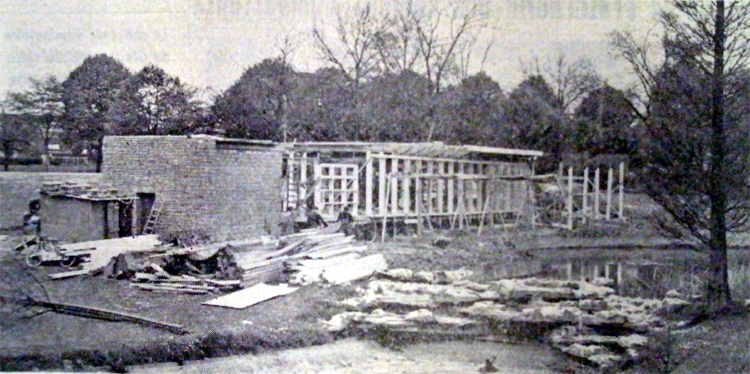

Leur concept est bien précis : créer une pâtisserie semi-industrielle qui respecte la qualité artisanale et irréprochable des produits. En 1950, ils font l’acquisition d’un four, de marque Rey, avec un brûleur mixte : mazout et gaz. C’est un four à chaîne, d’une longueur de plus de 13m. L’investissement est de 2.500.000 F. Les travaux sont confiés à Mr Lauwers, installateur, rue du Fontenoy.

Ils fabriquent des gâteaux et se spécialisent, en particulier, dans la production de mokas, bûches de Noël, galette des rois, nids de Pâques, friands…Des odeurs de cuisson très agréables se dégagent de l’atelier : les voisins apprécient ! Ils complètent ensuite leur gamme de produits en biscuiterie sèche : sablés, congolais, pains d’amandes et croquets.

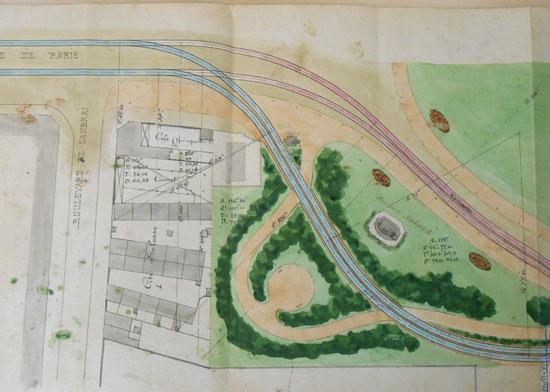

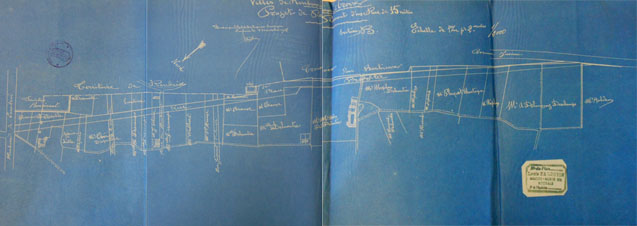

Dès que les gâteaux et biscuits sortent du four, ils sont refroidis et emballés immédiatement, pour des raisons d’hygiène, dans des paquets, des sachets ou des boîtes. En 1956, l’entreprise demande un permis de construire pour aménager une route à travers l’usine afin de construire un hangar au fond où garer les véhicules. Les dépenses s’élèvent à 700.000 F et ce sont les Ets Waquier, rue Roger Salengro, qui exécutent les travaux.

La même année, la société Poppe et Penez décide d’agrandir la porte cochère, pour faire face au développement du trafic des camions qui viennent livrer les matières premières et des camions de livraison de l’entreprise.

La clientèle est composée essentiellement de grossistes en épicerie qui livrent des détaillants et quelques supérettes. L’entreprise est prospère; bientôt à l’étroit dans ses locaux, elle investit à nouveau dans la création de bureaux, à l’intérieur de l’atelier, pour un montant de 600.000 F.

L’entreprise propose aux voisins du quartier, une fois par semaine ( le vendredi ), des ventes de gâteaux et biscuits, à des prix avantageux. C’est la « vente au guichet » : le début de la vente directe du producteur au consommateur. Micheline et Gaston décident de prendre leur retraite en 1983 et cèdent leur affaire à Mr Broly. L’entreprise ferme à la fin des années 80, suite à un incendie.

Remerciements aux Archives Municipales pour la documentation et à Sylvie Artéon Sarrade pour son témoignage.

.