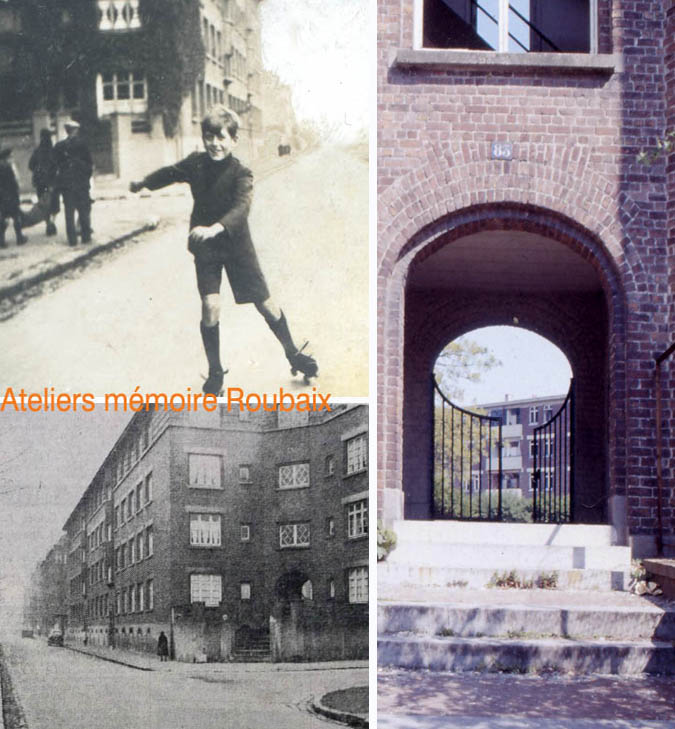

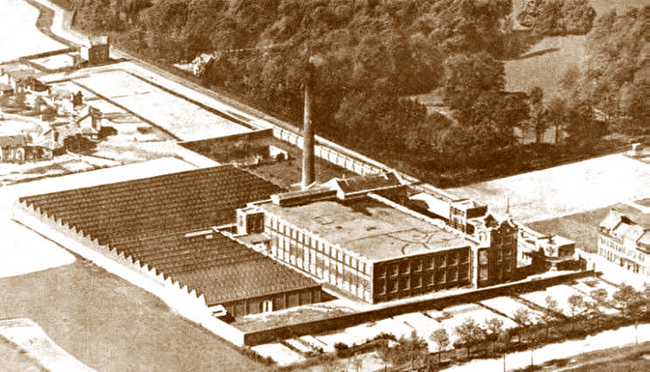

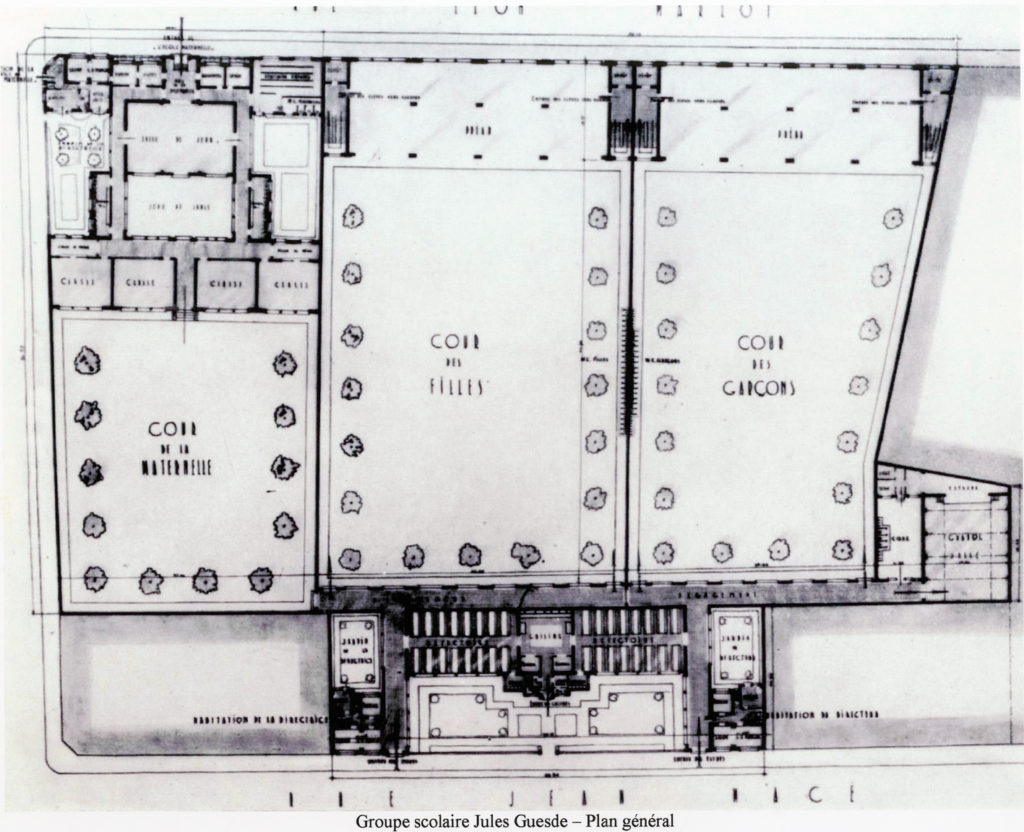

Le groupe scolaire Jules Guesde est constitué d’une école maternelle, d’une école de garçons et d’une école de filles. Il a été réalisé de 1931 à 1933. L’architecte est Pierre Neveux et treize entreprises roubaisiennes ont participé au chantier sur une vingtaine de sociétés listées. On y trouve Léon Planquart Grand rue 222, Pennel et fils Crouy 39, Ferret Savinel et cie avenue Louis Pluquet, Derville fils rue de l’alma, Verbeeke-Beert, boulevard d’Armentières, Levast-Bayart et Adolphe Mazeman rue Pierre de Roubaix, Delespaul et fils rue d’Oran, Carette Duburcq rue du Luxembourg, Le Morvan et Stiernet rue Pellat, Rodolphe Frappe rue d’Alger, Gaston Prouvost Grand Rue et Maurice Fougous rue Pauvrée (Horlogerie électrique industrielle).

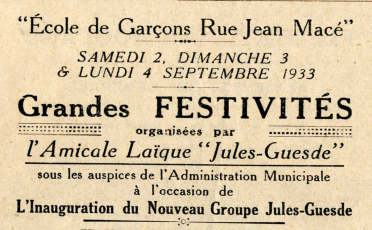

L’inauguration du nouveau groupe scolaire Jules Guesde prévue initialement en avril 1933, eut finalement lieu le 3 septembre de la même année. Entre-temps, il a été question de faire coïncider cet événement avec la fête annuelle de l’amicale Marlot Linné, dans le courant du mois d’août. Mais l’amicale Jules Guesde souhaite organiser elle-même cette fête. La date du 3 septembre est donc prise début juillet, et l’on annonce pour le programme des réjouissances : un cortège dont le rassemblement sera fixé à 15 heures, place du Travail, et un concert à donner après la cérémonie inaugurale. C’est la Philharmonie de Roubaix qui est désignée pour participer à ces deux moments de la journée. Son président, Paul Verbrackel, va se mettre en rapport avec le Président de l’amicale Jules Guesde, Louis Droit. La clique scolaire et post scolaire de la FAL est également sollicitée, pour la retraite aux flambeaux du samedi soir, et pour le cortège du dimanche. Pour le concert apéritif de 11 h 30, il est fait appel à la Fanfare La Paix, qui participera également au cortège dominical. Qui dit cortège, dit défilé de sociétés, et le Sport Ouvrier Roubaisien sera de la partie, de même que les sociétés de gymnastique « La Roubaisienne » et « l’Ancienne ». On complète le défilé avec des musiques : la fanfare des Trompettes « les dévoués », les accordéonistes roubaisiens de la rue Bernard, la société des Trompettes « les enfants du nord », les accordéonistes du Pile. L’illumination de l’inauguration sera assurée par la maison Albert Deny (rue decrême 170).

Officiellement invités, les directrices et directeurs sont prévenus le 11 août et il leur est suggéré d’aviser leur équipe. Melle Vandercruysse (directrice de l’école des filles) M. Huard (directeur de l’école de garçons) et la directrice de l’école maternelle non identifiée sur le courrier.

L’ordre du cortège est ainsi défini : en tête la clique des tambours, clairons et fifres de la F.A.L, suivie par la section féminine et la section masculine de la F.A.L, les fanions des amicales laïques. Puis viennent la fanfare des Trompettes « les enfants du Nord », les élèves filles et les élèves garçons du groupe scolaire Jules Guesde et l’amicale laïque du groupe scolaire. L’Harmonie des accordéonistes du Pile fait une respiration musicale avant les amicales laïques, puis la Philharmonique de Roubaix précède la société de gymnastique « la Roubaisienne », les accordéonistes Roubaisiens, les gymnastes de l’Ancienne. Le Sport Ouvrier Roubaisien vient à la suite de la fanfare des Trompettes « les dévoués », et devant la Fanfare Ouvrière « la Paix ». Le public et les enfants des écoles publiques suivent.

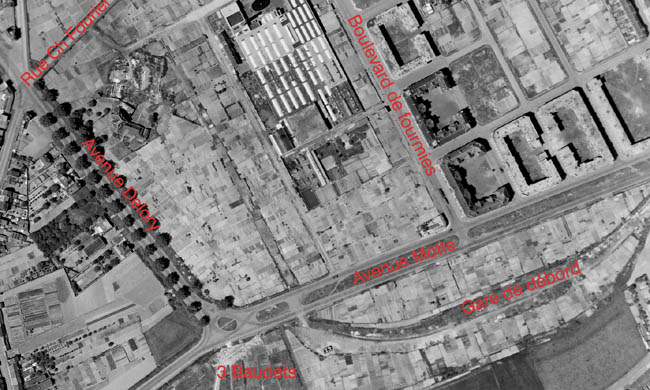

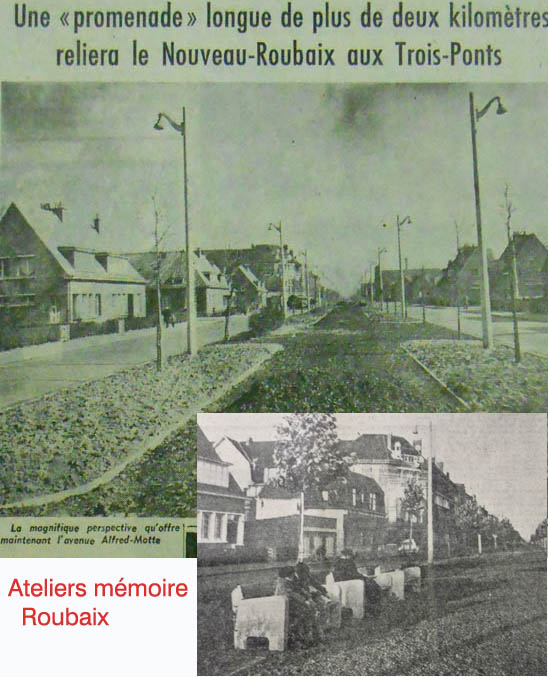

Le regroupement a lieu à 15 heures place du Travail, on démarre une demi-heure plus tard, par le boulevard de Fourmies, les rues Raphaël, Jean Macé, Horace Vernet, Léon Marlot, l’avenue Alfred Motte et la rue Jean Macé.

À 15 heures, on procède à la réception des personnalités officielles invitées, des vins d’honneur sont offerts dans la salle du réfectoire, avant qu’on visite les locaux sous la direction de l’architecte Pierre Neveux. Le cortège arrive vers 16 heures 30, et il se place dans la cour des garçons. La Clique scolaire fait une sonnerie, et les discours s’enchaînent : Paul Droit président de l’amicale Jules Guesde, Gaston Duburcq pour la F.A.L, M. Laforest pour l’inspection académique, et Jean Lebas maire de Roubaix. Une nouvelle sonnerie de la clique clôture ce moment officiel. Le public est alors invité à visiter les locaux.

Le concert des fêtes inaugurales est organisé le lundi 4 septembre, avec le concours des grands prix et lauréats du 14 juillet 1933, parmi lesquels on retrouvera les noms suivants : Mademoiselle Odette Proisy, Monsieur Maurice Gilmé, Monsieur Léon Briffaut, Monsieur Robert Gilmé et Monsieur Vanoteghem. La pianiste accompagnatrice est Madame Scalbert.