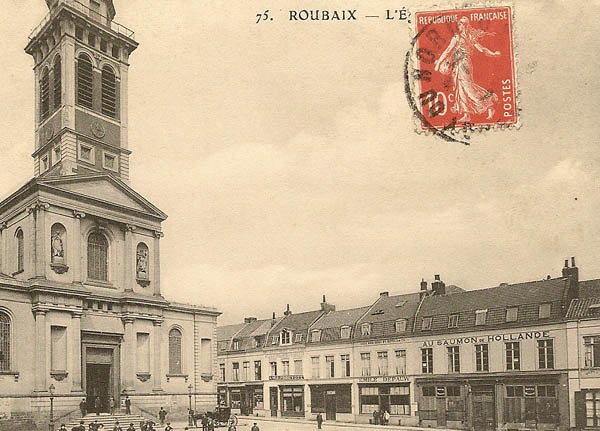

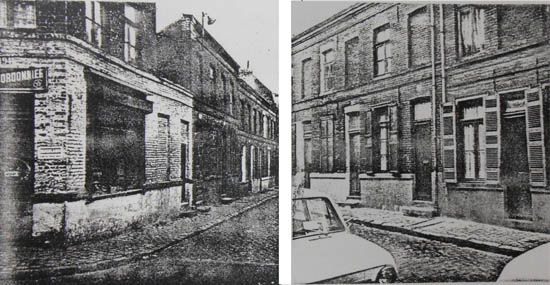

Jusqu’au milieu des années 60 on pouvait voir, côté pair de la rue de l’Ommelet, entre les rues Pellart et Lavoisier, on trouve un ensemble d’habitations vétustes : la courée Hourez-Castelain, située entre les numéros 36 et 38, et le fort Balzac, entre les numéros 44 et 60, composé lui-même de plusieurs courées. Il comportait alors 84 maisons réparties en six alignements parallèles, fermés par une longue rangée perpendiculaire qui s’étendait jusqu’à la rue Lavoisier. Ces ensembles étaient reportés derrière les maisons placées en front à rue. Un passage plus large situé au centre du dispositif, noté impasse Balzac dans le Ravet-Anceau de 1885, commandait deux autres accès perpendiculaires plus étroits qui desservaient les différentes courées. L’ensemble est partiellement édifié en 1845, alors que, sur le plan cadastral de 1884 il apparaît construit dans son ensemble. A cet époque, il appartient pour l’essentiel à la veuve Henri Mulliez-Despatures. La cour Hourez-Castelain doit son nom à son propriétaire, qui tenait une crèmerie au 34 entre les deux guerres. Derrière le site, l’abattoir et la savonnerie Bass et Compagnie.

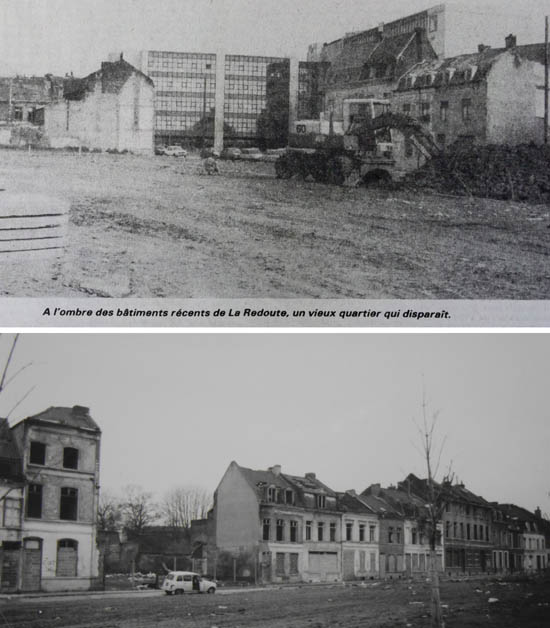

La fin des années 60 est le théâtre de vastes opérations visant la lutte contre les taudis, la suppression des courées et des logements insalubres. Dans ce but, le PACT (Propagande et Action contre les Taudis ) se porte acquéreur en 1969 du fort et le CIL construit avec le concours financier de l’État un collectif comprenant 39 logements de type P.S.R. (Programme Social de Relogement). C’est une cité de transit, destinée au logement les gens expulsés par l’opération de résorption des courées et ne disposant que de trop peu de moyens pour payer un loyer, même dans un HLM. L’ensemble comporte une antenne sociale placée au rez de chaussée.

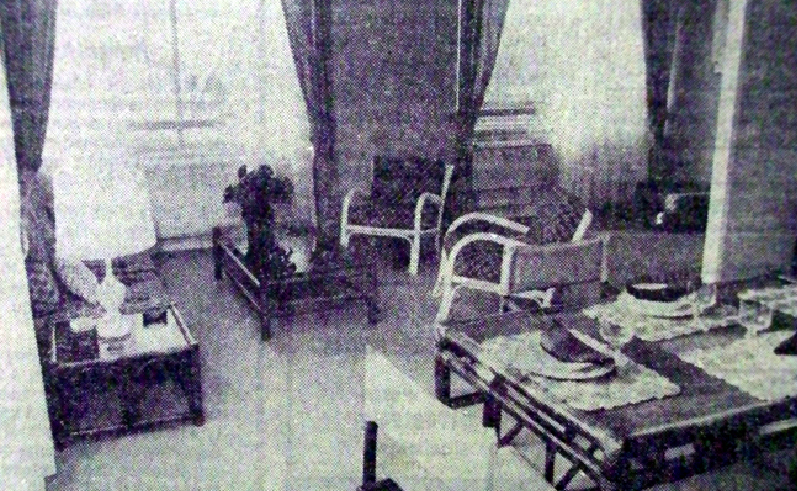

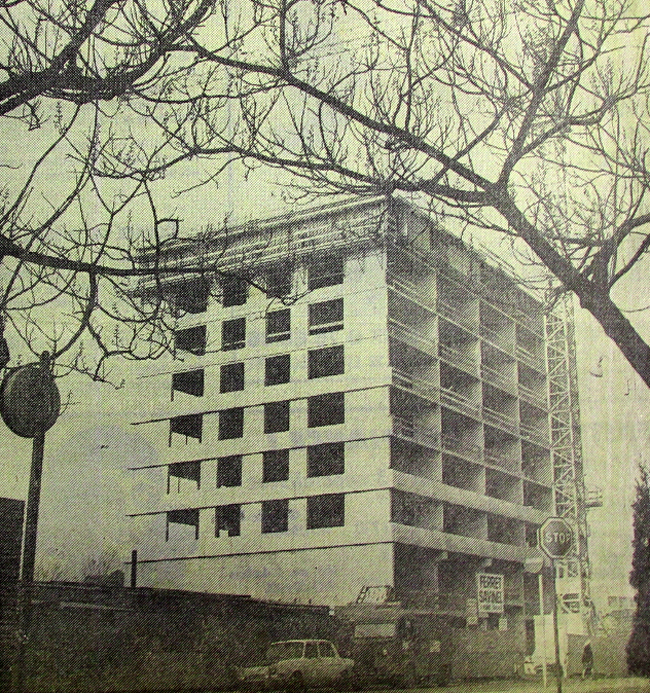

Les finitions sont en cours en Août, et l’ouverture a lieu début 1970, la gestion étant confiée à la société d’HLM « Le Toit Familial ». La presse salue alors la construction de ce « magnifique collectif », aux « lignes sobres et modernes ».

Pourtant, dix ans après, le ton a changé : Dès 1981 les journaux dénoncent l’état de l’immeuble. Un représentant des locataires de l’immeuble déclare « le groupe Balzac n’a rien à envier aux bidonvilles ! ». On réclame des travaux importants de réhabilitation : Nouvelles portes aux entrées, (toutes les vitres en sont brisées), remplacement de l’installation électrique dans les entrées, dératisation régulière, (les rats pullulent depuis la démolition de l’abattoir), échange des boites aux lettres, remplacement au rez de chaussée par du béton du bardage isolant arraché sur les façades, rénovation des peintures, équilibrage du chauffage.

Le CAL, qui assure la gestion, promet des réparations, tout en doutant de leur pérennité, insiste sur le fait que les rentrée dues aux loyers ne permettent pas de faire face aux dégradations continuelles et fait un appel au civisme des locataires. Il faut dire que les 150 enfants utilisaient provisoirement comme terrain de jeu un espace libre, propriété du lycée Jean XXIII, avant qu’on y construise de nouvelles classes.

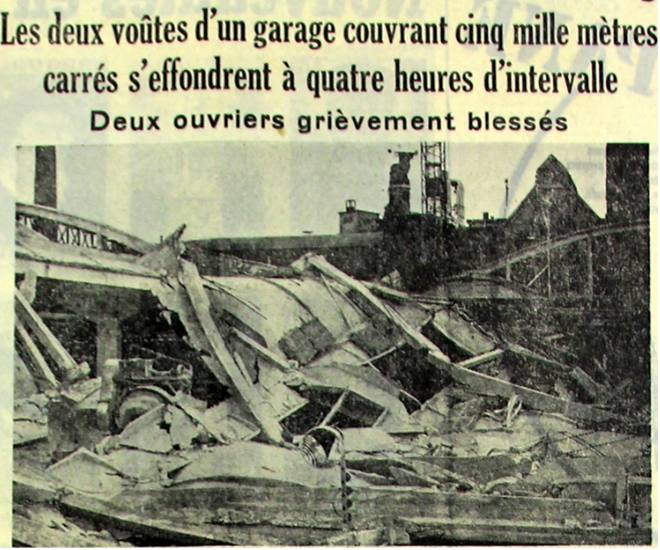

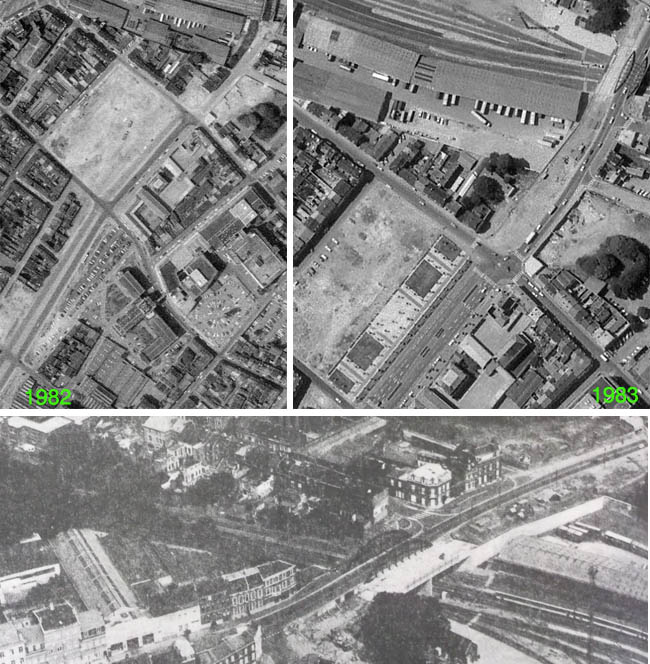

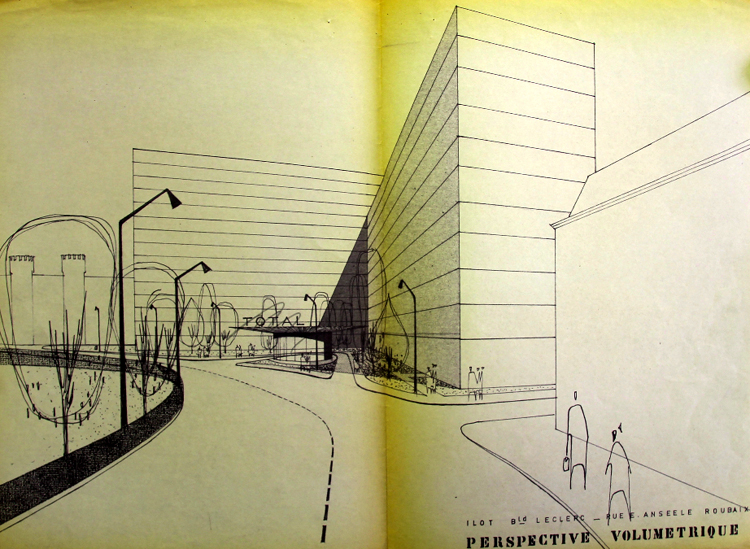

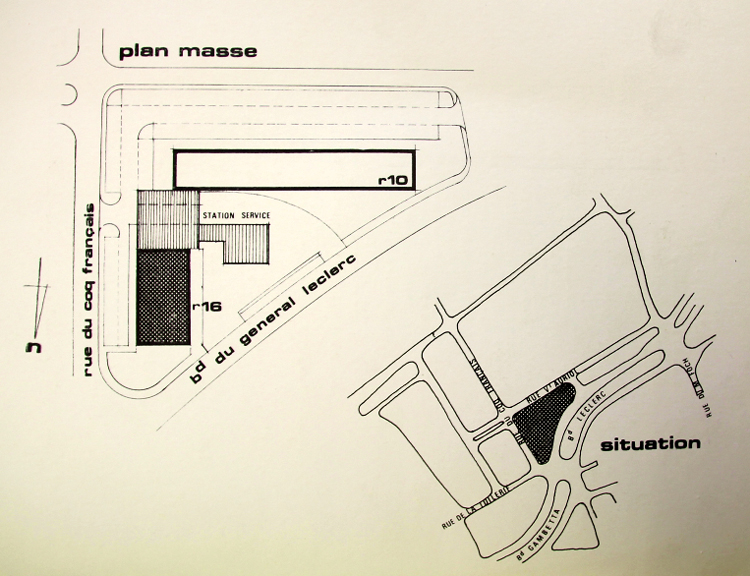

On songe à détruire ce véritable ghetto avant qu’il ne devienne invivable pour tous. 1982 voit un projet de projet de démolition. Mais les locataires, d’accords pour quitter les lieux, veulent disposer de nouveaux logements satisfaisants à proximité et forment un atelier-relogement, qui joue le rôle d’intermédiaire dans les discussions et les démarches. L’année suivante, quelques familles déménagent, mais les logements libérés sont vandalisés. Les autres sont en attente et la situation se dégrade pour eux. On met en cause l’inertie des organismes de gestion et de la mairie. L’association de quartier prend sur elle de murer certains appartements. Les dernières familles quittent les lieux en mai 1984. Vingt cinq familles sont relogées dans le quartier, les autres doivent aller plus loin. La démolition prévue pourrait être différée à cause du coût des travaux. Finalement, ceux-ci débutent en Novembre.

Les photos aériennes montrent en 1986 un terrain vague en bordure de l’avenue des Nations Unies qu’on vient de tracer. Deux ans plus tard, on assiste à la construction d’un nouvel ensemble : C’est un hôtel Formule 1 qu’on édifie sur l’emplacement de l’ancien fort Balzac.

Les documents proviennent de la médiathèque et des archives municipales