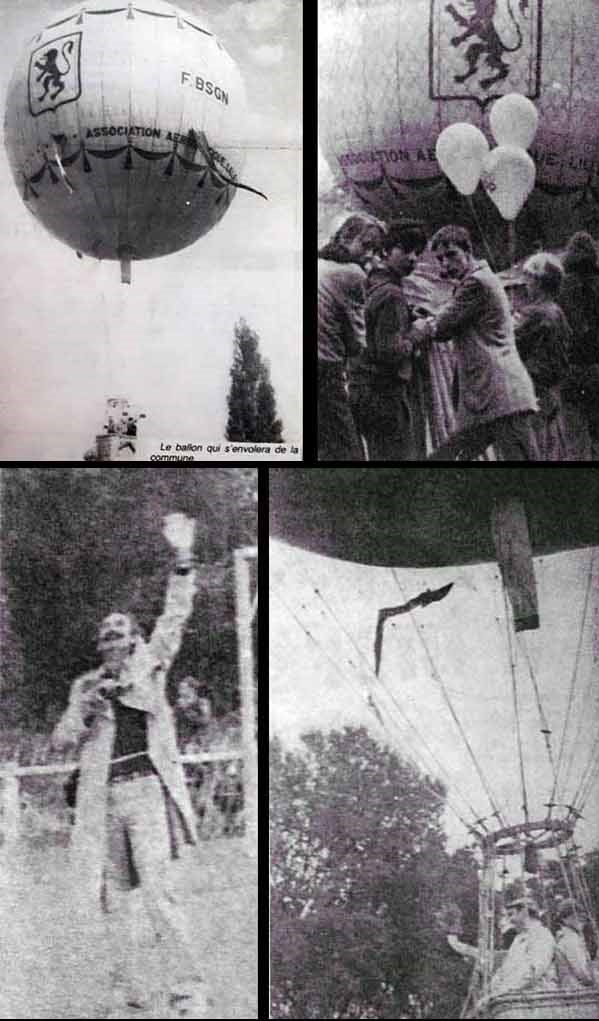

En 1979, des innovations viennent redonner un coup de jeune à la manifestation : concours de pétanque et petit train touristique dans le quartier de Beaumont, puis le lendemain dans les quartiers de la Lionderie et de la vallée, bal musette le soir rue de Beaumont derrière la mairie, matchs intervilles de volley ou hand ball au parc des sports, apéritif concert, démonstration de karaté et matchs de catch, et surtout envol du ballon : le Lion des Flandres avec à bord Mme Provo, épouse du maire, et Mr Muchery le pilote (président de l’association aérostatique de France), puis concert de trompes de chasse avant le bal, les allumoirs et enfin le feu d’artifice.

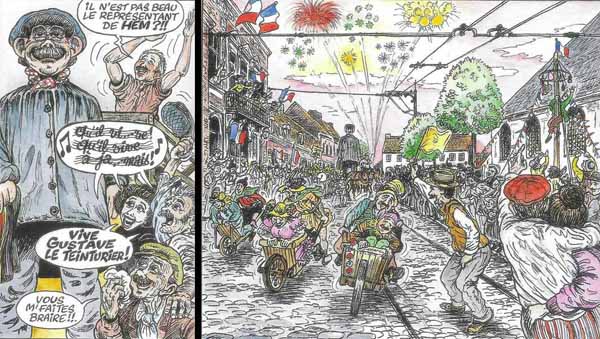

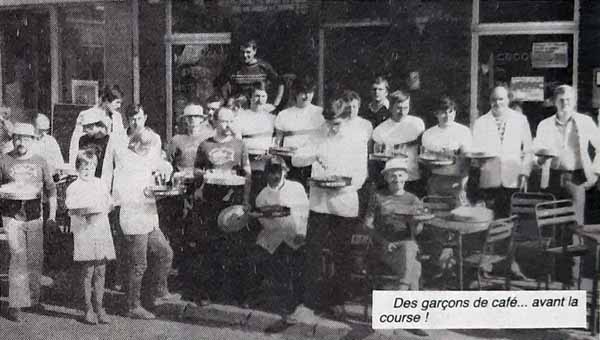

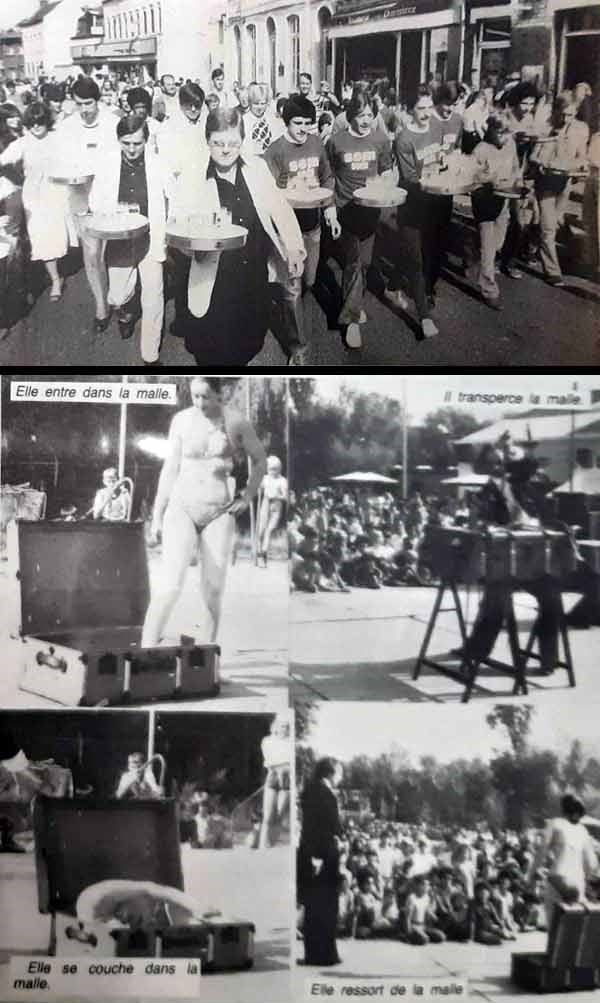

L’année suivante, en 1980, Hem en fête est l’occasion de présenter aux habitants le foyer logement qui ouvrira bientôt sous le nom de Résidence de la Marque. Une course de garçons de café est organisée par les cafés du Centre Ville, suivi d’un concert apéritif animé par la batterie-fanfare scolaire de Tourcoing, puis du concours de pétanque et du cortège mené par Gustave et le bal.

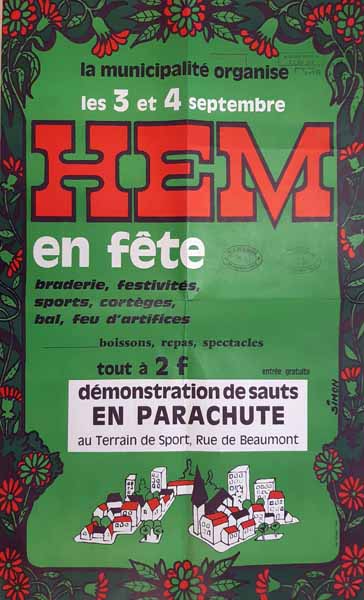

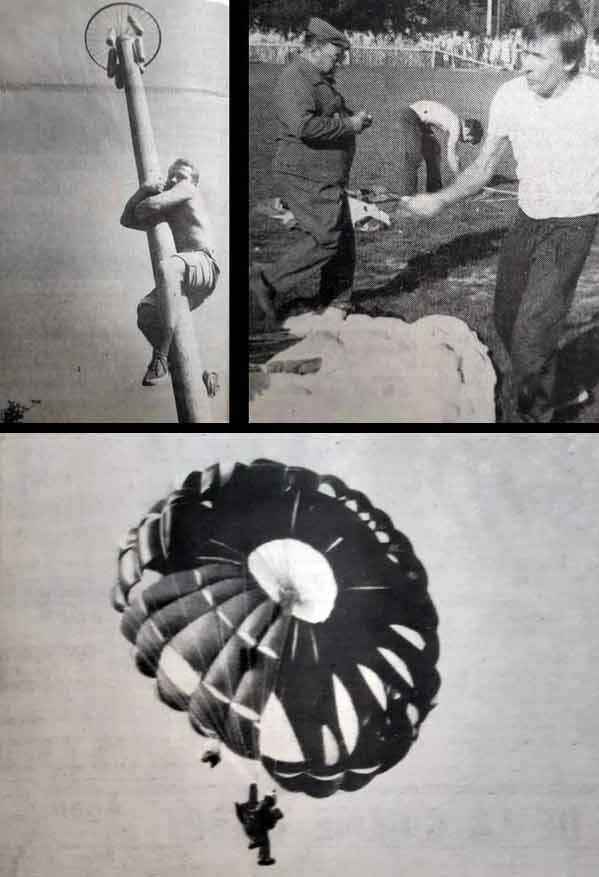

Le lendemain débute avec le cyclotourisme, le match de foot entre l’équipe du personnel communal et celle des élus, puis se poursuit avec des activités pour les jeunes : courses en sac, tir à la corde, des démonstrations de parachutistes et d’équilibristes sur fil et échelles et enfin un spectacle comique avant les traditionnels bal, allumoirs et feu d’artifice.

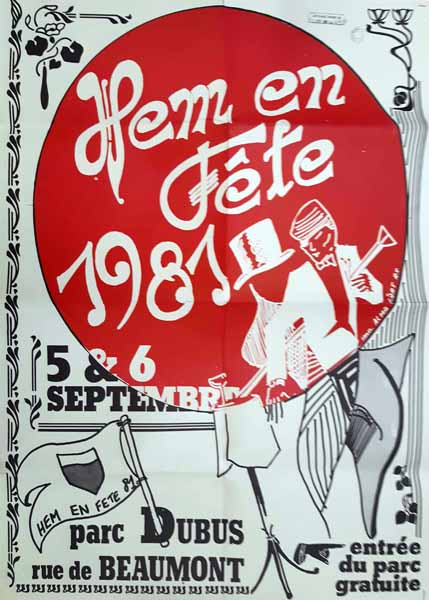

Pour ses noces de bois, en 1981, l’événement renoue avec les classiques pour le programme du samedi : foire à la brocante, course des garçons de café, concert apéritif, concours de pétanque, cortège, concert et bal. Pour le dimanche sont ajoutés le concours de patins à roulettes et un spectacle sur podium avec illusionnisme, fakirisme et télépathie et enfin une soirée cabaret avant le traditionnel feu d’artifice.

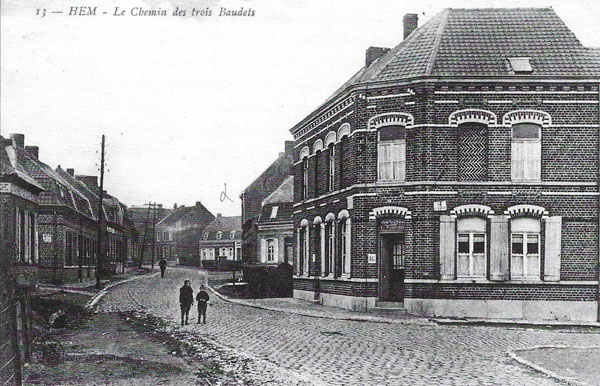

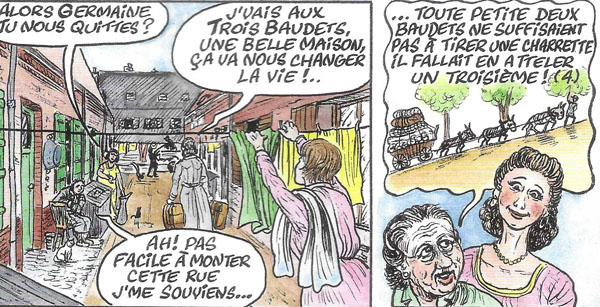

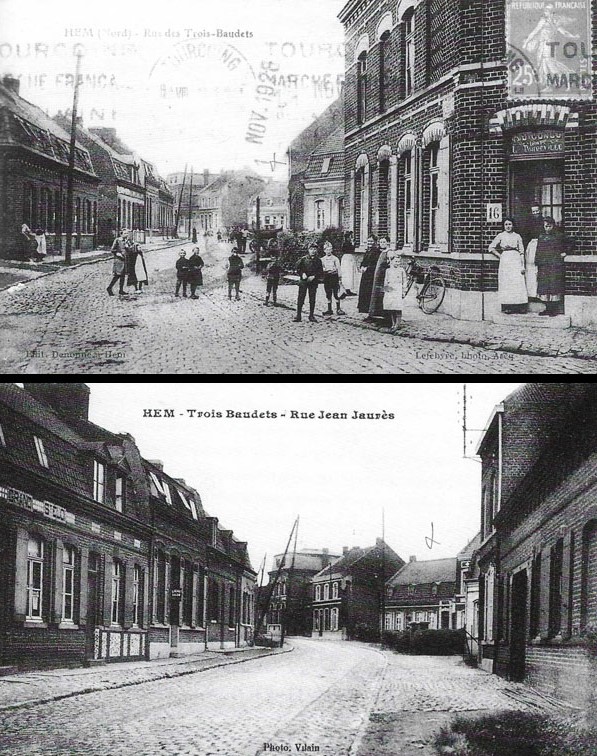

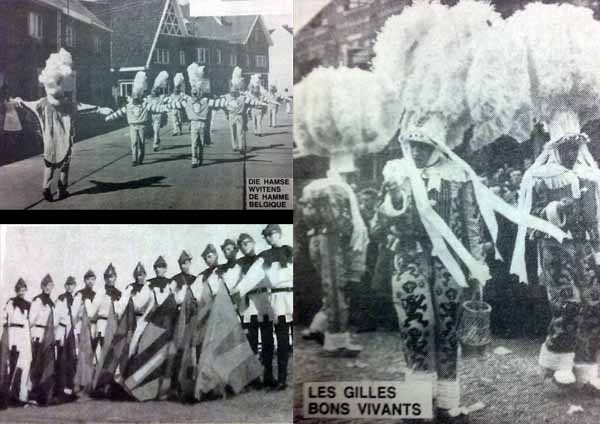

1982 est l’année de la déconcentration au moins pour la journée du dimanche qui fait la part belle aux différents quartiers. Ceux du centre, de Beaumont et la Lionderie sont réveillés au son du clairon par les fanfares en cortège. Puis c’est l’animation à Beaumont, dans les Hauts-Champs, le Longchamp, la Vallée et les Trois-Baudets avec la participation de nombreux groupes belges et hollandais, lanceurs de drapeaux et groupes folkloriques.

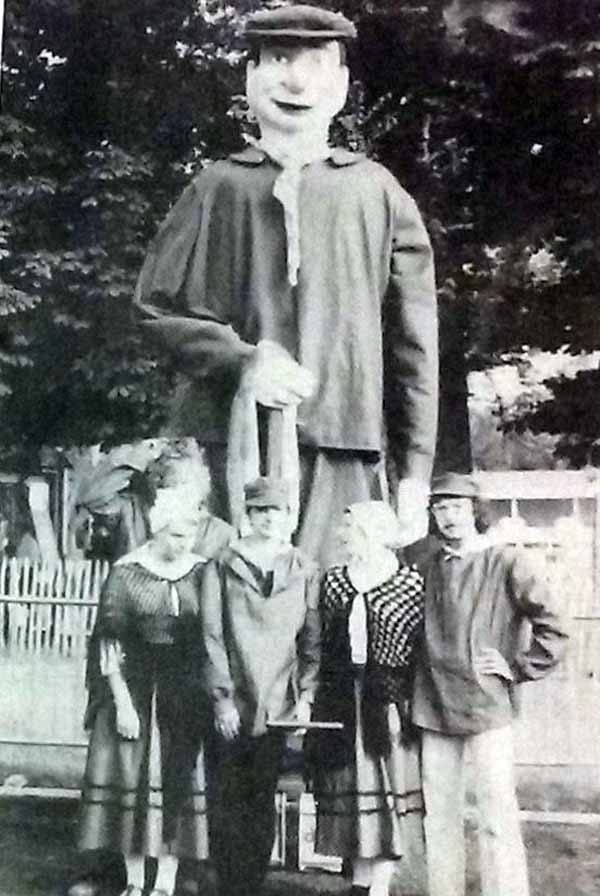

Gustave le Teinturier quant à lui a la visite de « nains jumeaux » qui sont son exacte reproduction miniature. De plus les résidents du foyers logement ont confectionné à la main des centaines de petits « Gustave » qui sont lancés dans la foule qui pourra les garder en souvenir de cette journée mémorable de festivités.

Dans les années suivantes, la recette qui a fait l’esprit de village de cette fête durant les premières années est reprise par le nouvel organisateur : l’association culturelle « Bien Vivre à Hem », en ajoutant par exemple en 1985 la soirée antillaise « Hem sous les cocotiers », ou en 87 une fête de la musique sur podium avec des groupes folkloriques bretons ou encore en 1990 un spectacle de théâtre de rue et un sculpteur à la tronçonneuse réalisant ses œuvres en direct suivi d’un spectacle de vaches landaises dans des arènes démontables entourées de gradins.

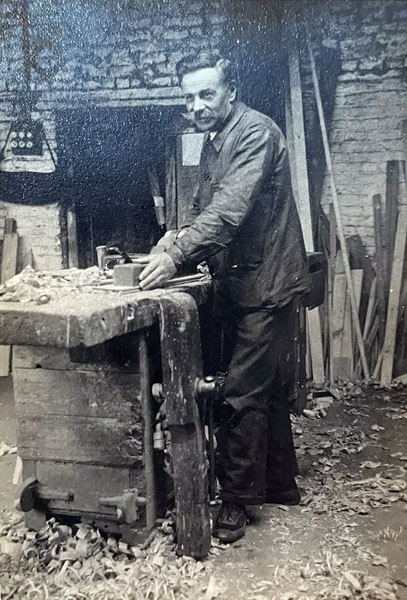

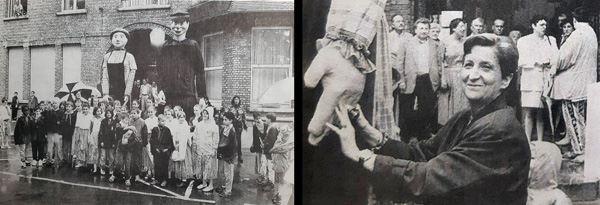

C’est en 1994 que les fiançailles de Gustave le Teinturier avec Augustine la Tisserande sont célébrées à l’hôtel de ville de Hem, en présence de Mme Massart, maire de la ville. Le couple est entouré des élèves de l’école Saint Charles-Sainte Marie qui, dans le cadre d’un grand projet d’année : les traditions des Flandres, ont non seulement remis Gustave en état mais lui ont aussi fabriqué sa fiancée en travaillant à la fois menuiserie, peinture et sculpture.

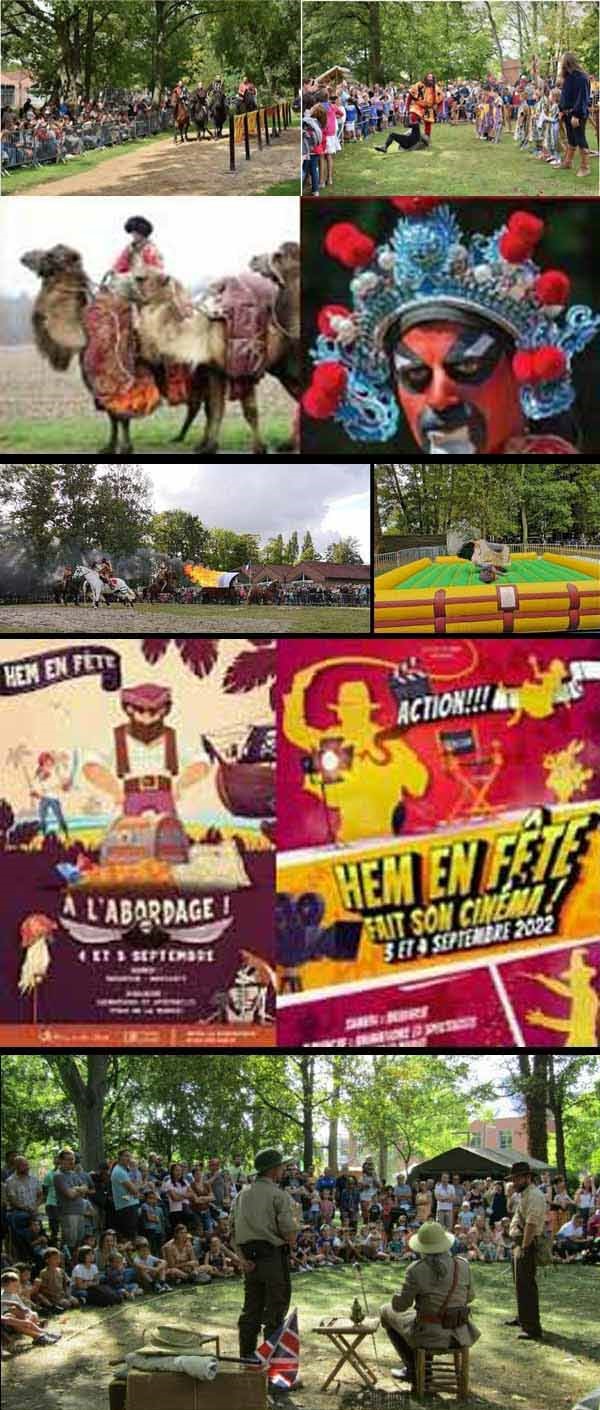

Puis durant les années 2000, Hem en fête et en musique garde sa traditionnelle braderie tout en lui adjoignant en 2000, un village médiéval avec figurants en costume d’époque et démonstration de tir à l’arc, en 2001 les moules frites servies par les guides de France, les gladiateurs en 2010, le cirque en 2013, et l’édition nature en 2015.

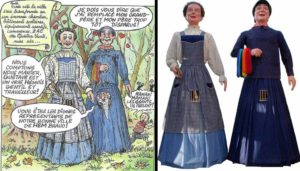

Enfin, plus près de nous, dans les années 2010-2020, l’événement devient réellement thématique. Ainsi l’année 2017 renoue avec la période du Moyen-Age, 2018 avec les terres nomades, 2019 avec le Far-West et, après l’annulation des festivités de 2020 pour cause de crise sanitaire, 2021 avec les pirates et enfin 2022 avec le cinéma. Voilà donc maintenant 45 ans que la ville de Hem renoue chaque année avec la tradition festive de la ville et depuis 1994 Gustave le Teinturier y est accompagné de sa fiancée : Augustine la Tisserande.

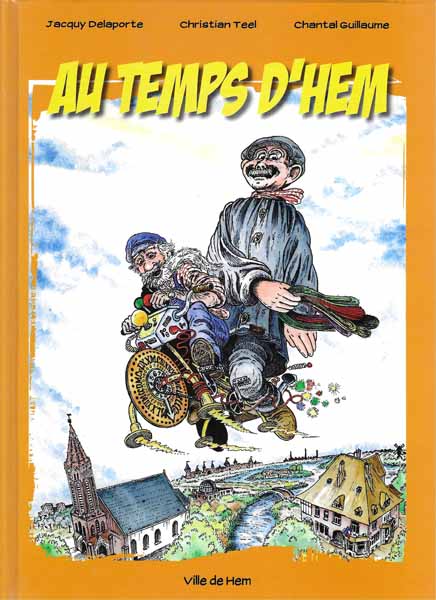

Remerciements à la Ville de Hem, à André Camion et Jacquy Delaporte pour leur ouvrage Hem d’Hier et d’Aujourd’hui ainsi qu’à Jacquy Delaporte, Christian Tell et Chantal Guillaume pour leur bande dessinée Au Temps d’Hem.