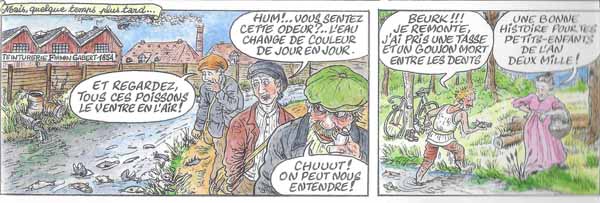

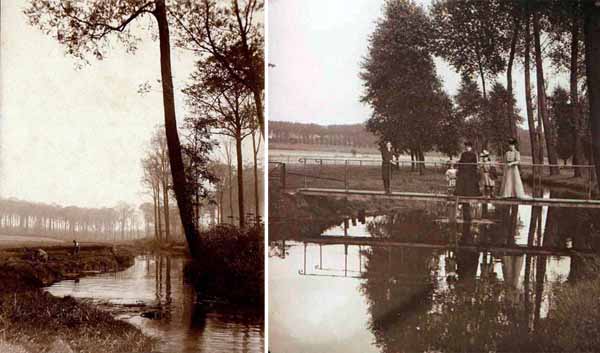

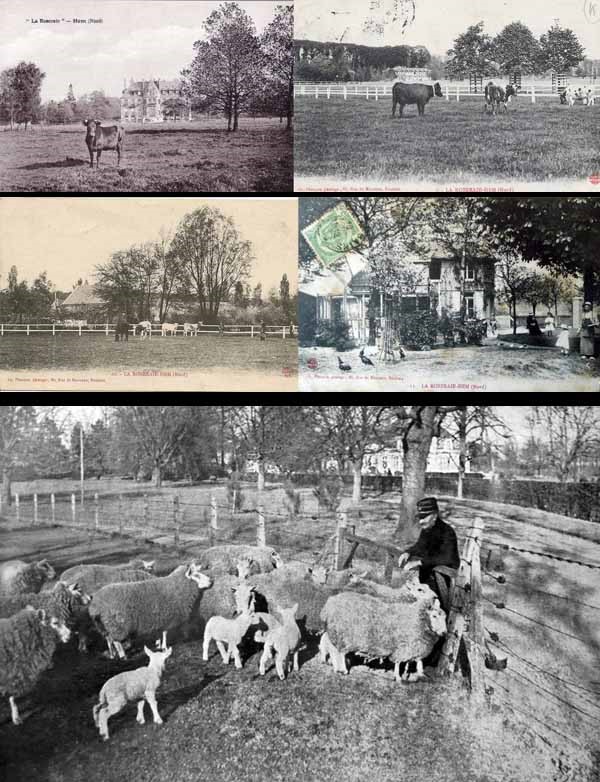

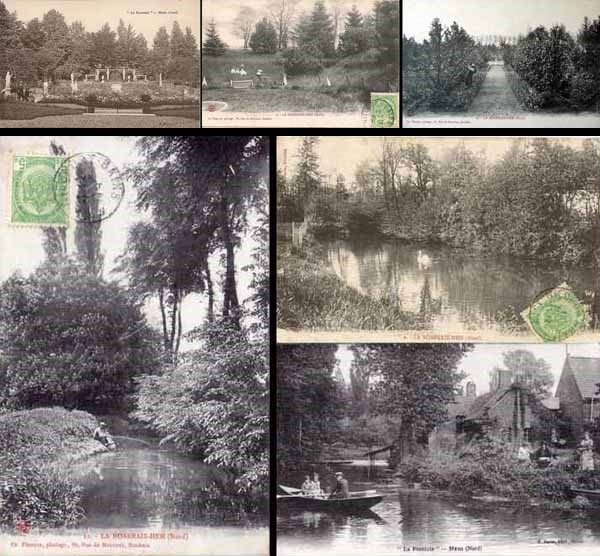

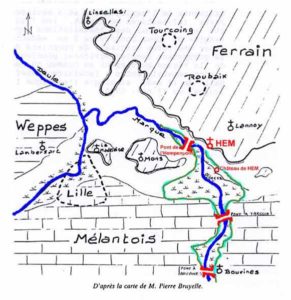

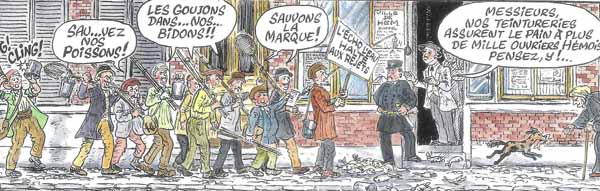

Cela commence donc à nuire à la Marque dont l’eau change de couleur et dont les poissons périssent au grand dam des pêcheurs qui vont s’en plaindre à la municipalité, laquelle leur répond que les 2 teintureries, Gabert et Mulaton, assurent du travail et donc du pain à plus de 1000 ouvriers hémois.

Malgré les plaintes et la création d’un consortium d’assainissement la Marque reste donc un égout à ciel ouvert. Il faut dire que l’émulation des capitaines d’industrie explique aussi souvent l’essor des villes et villages. C’est le cas pour Hem où l’industrie est alors le 1er pourvoyeur d’emploi.

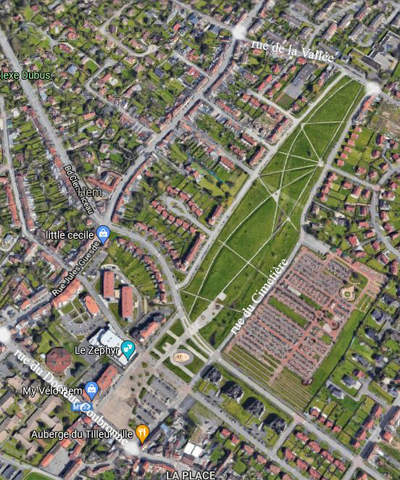

L’usine Gabert fermera ses portes en 1987 et sera démolie pour laisser place en 1990 à une zone d’activités abritant essentiellement des petites et moyennes entreprises du secteur tertiaire. Quant à sa voisine, l’usine Meillassoux elle cessera son activité 10 ans plus tard pour laisser place à un supermarché toujours présent aujourd’hui, après plusieurs changements d’enseigne, à savoir le magasin Carrefour.

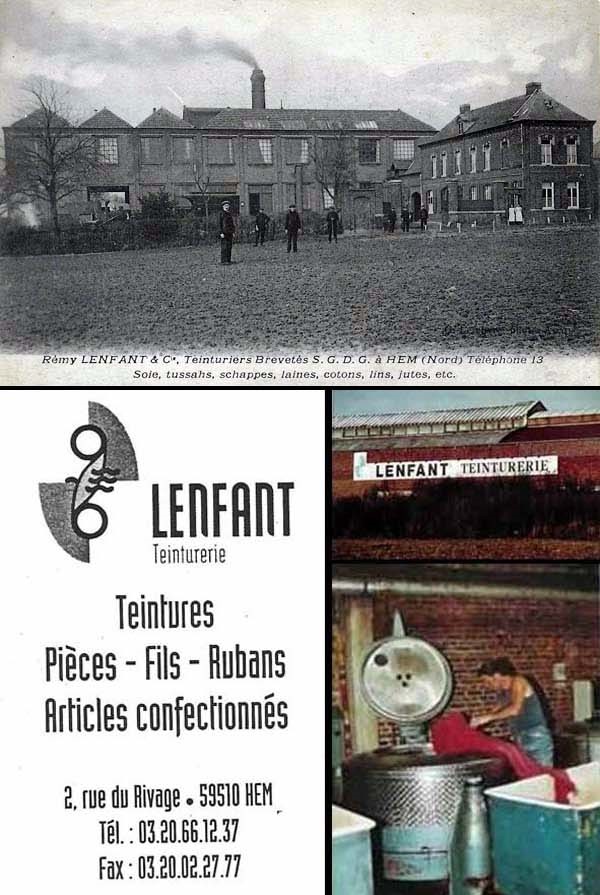

Plus loin encore au centre d’Hem, dans les années 1920, Rémy Lenfant, fils du dernier tisserand à l’otil, déménage sa teinturerie du Robigeux à Willems, dans la rue du Rivage à Hem. Son évolution constante au fil des décennies : revêtements de sièges et tissus d’ameublement dans les années 1950, investissements lourds avec achat d’autoclaves pour teindre le fil dans les années 1960, nouveaux marchés dans les années 1980 permet à cette teinturerie de passer le cap du vingt et unième siècle.

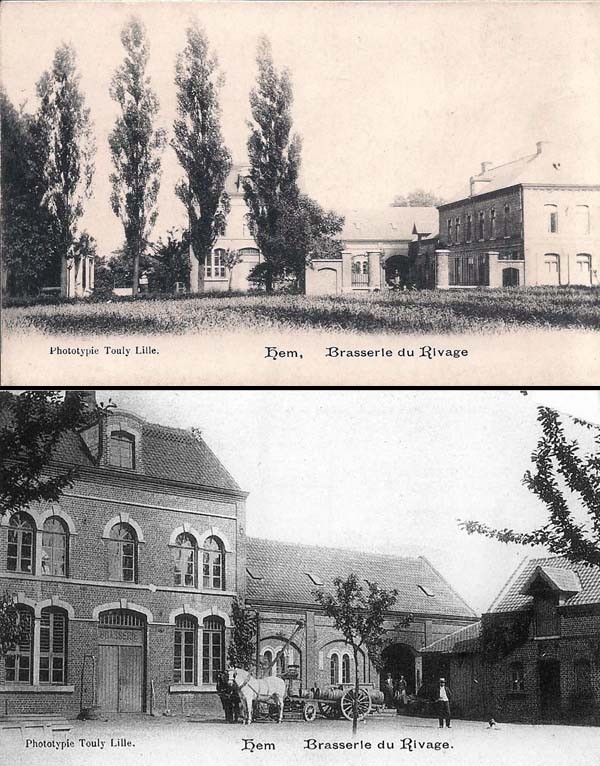

Les teintureries ne sont pas les seules usines à avoir besoin d’eau et de nombreuses brasseries, distilleries et sucreries s’installent également le long de la rivière. La teinturerie Lenfant s’est d’ailleurs installée dans les locaux d’une ancienne brasserie : la brasserie du Rivage fondée à la fin du 19ème siècle par Henri Delecroix.

Dans la rue de Lille, à la Citadelle, au n°125, à compter de la moitié du 19 ème siècle on trouve ainsi l’usine de Victor De Clercq qui deviendra ensuite la manufacture Electra laquelle fabrique et vend des produits industriels et matières premières pour la savonnerie et la production d’ apprêts. Le site accueillera ensuite une cuivrerie puis une pharmacie.

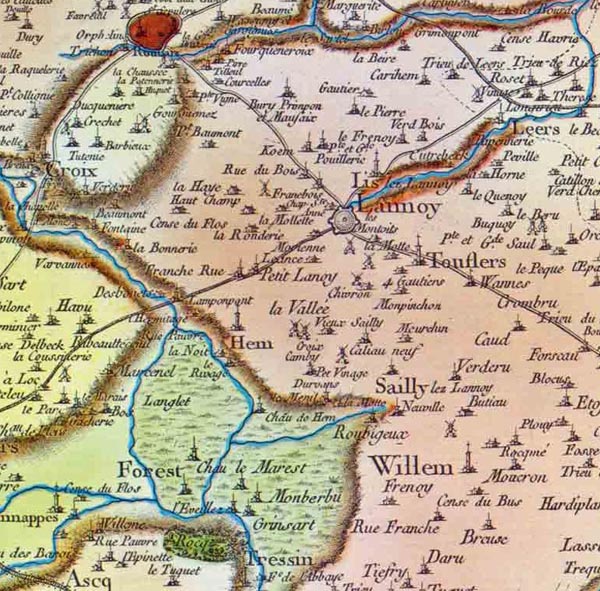

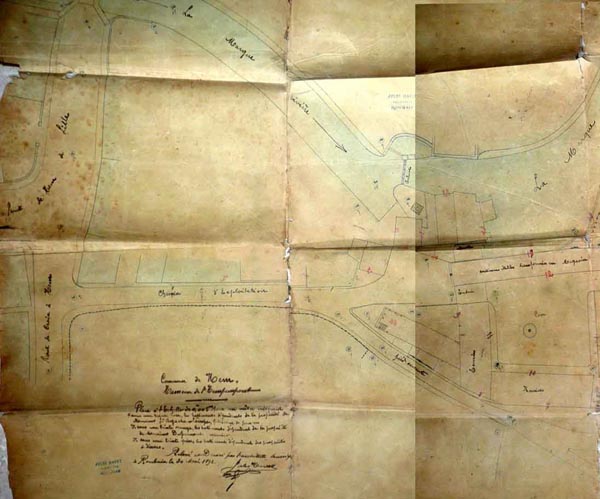

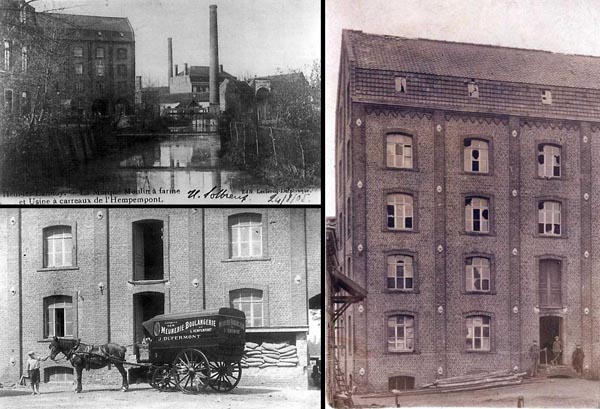

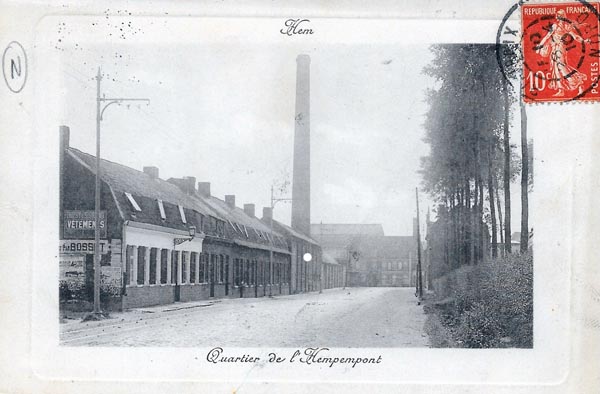

Enfin à l’Hempempont la brasserie Leclercq est installée non loin du pont d’Hempempont. Il s’agit de la première brasserie de Hem, née dès avant la révolution française, devenue Leclercq-Taffin puis brasserie Leclercq Frères et qui perdurera jusqu’aux années 1950-60 (fin de la production dans les années 1950 et fin de la commercialisation dans les années 1960).

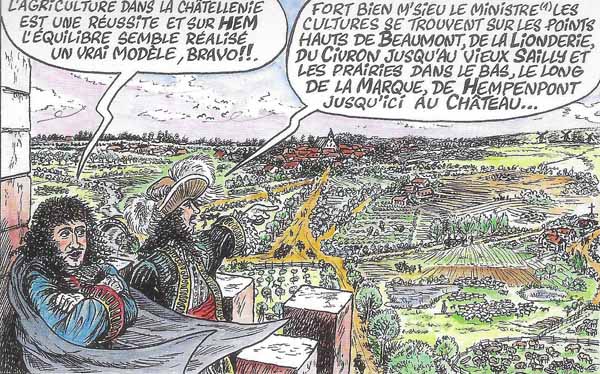

Dès le 19ème siècle, est installée la sucrerie Agache à Hem. En 1860, le constat est le suivant: ses eaux de lavage s’écoulent directement dans la rivière entrainant avec elles la terre et les radicules des betteraves, ce qui entraine une baisse de qualité évidente de l’eau de la rivière. En 1935, le sucre est toujours fabriqué en bordure de la Marque à l’Hempempont sur le territoire d’Annappes.

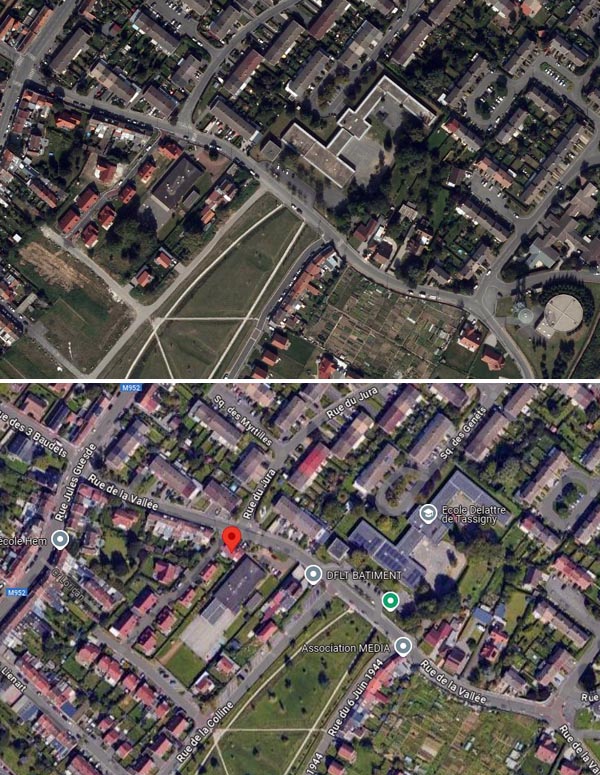

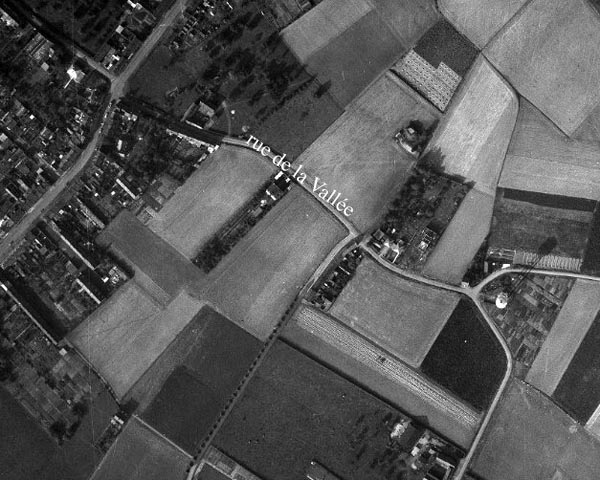

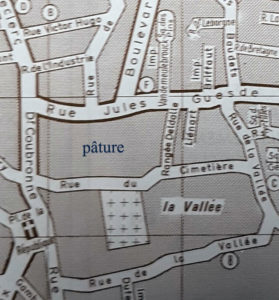

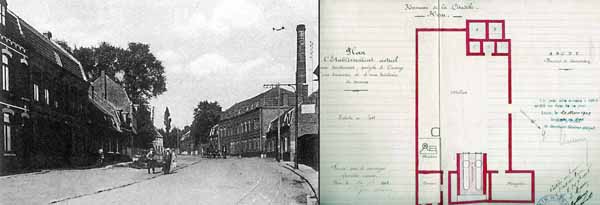

La distillerie Desprez, puis Bouche-Lambin, est quant à elle installée au dix neuvième siècle dans la rue de la Vallée, au n°120, non loin de la petite Marque. Elle se compose d’un atelier de fabrication avec une machine à vapeur de 15 à 20 CV et des générateurs, d’une cour et d’un bureau d’entreprise. Au vingtième siècle, elle est reprise par Emile Stauven.

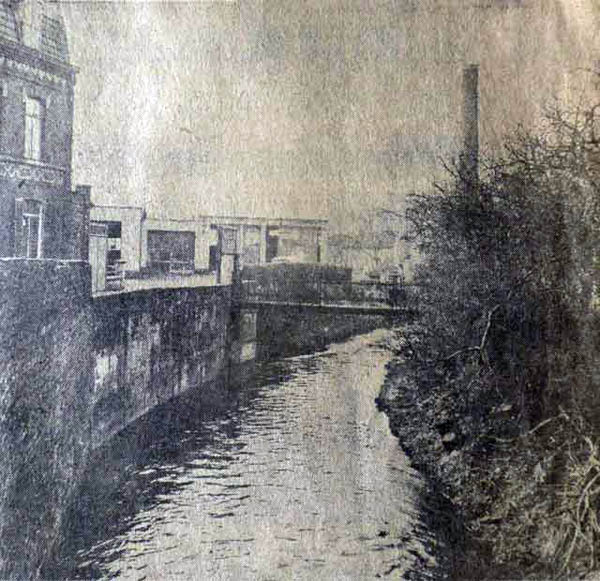

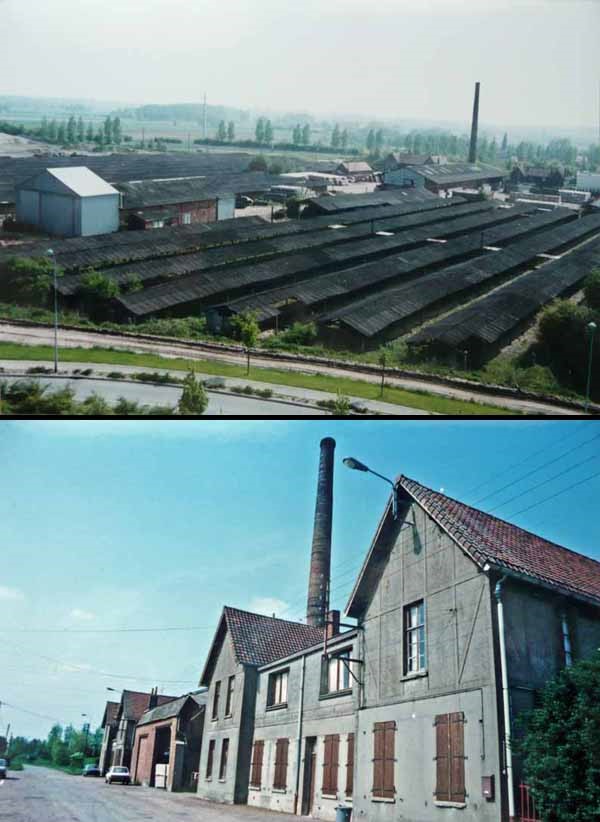

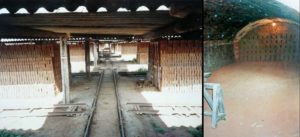

Dans les années 1930, le site de la distillerie abritera à son tour une teinturerie, spécialisée en laine peignée, celle de Mr Grulois qui s’installe dans les bâtiments existants avant de les agrandir. Dans les années 1960, le site est assez imposant au milieu des champs qui l’entourent.

Par la suite des activités diverses s’y succéderont et en 2023 7 entreprises d’activités très diversifiées y sont encore recensées sur Société.com. On y trouve en revanche toujours trace aujourd’hui du bâtiment central de l’ancienne distillerie.

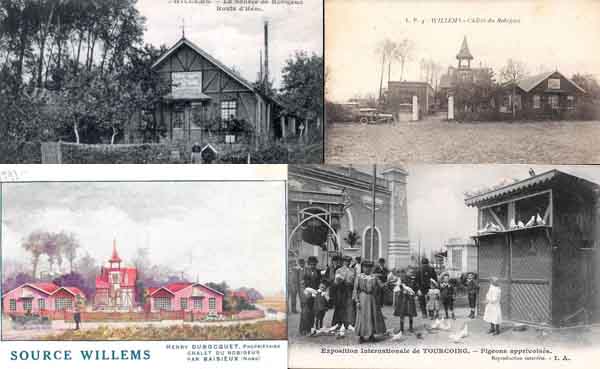

Au Robigeux, route d’Hem à Willems, Henri Duboquet exploite quant à lui la source de la petite Marque à partir de 1900 avec un débit de 26 millions de litres d’eau minérale par an : la Willemoise. Cette eau célèbre a un stand à l’exposition internationale de Tourcoing en 1906 . Elle sera distribuée jusqu’à la fermeture de l’exploitation industrielle en 1983.

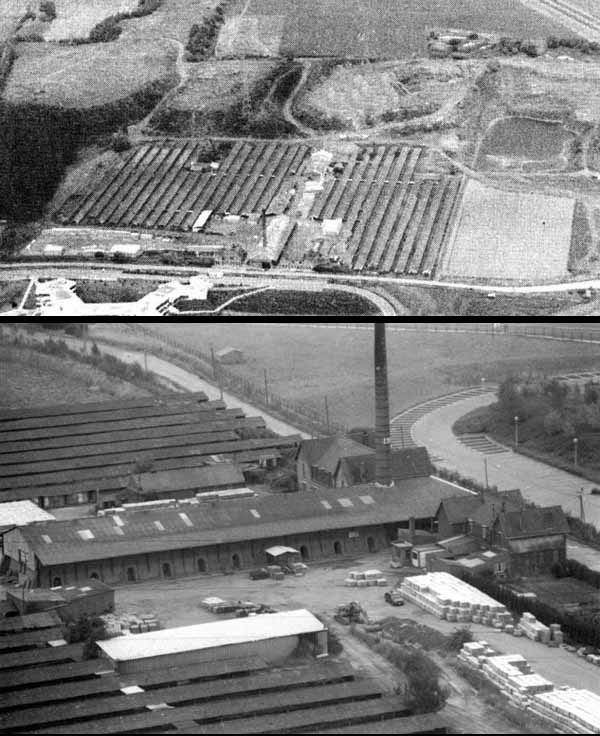

Au début du 19ème siècle il existe par ailleurs encore plusieurs carrières de sable à Hem dont celle qu’exploite la famille Leclercq sur ses terres d’Hempempont. Mais à la fin du siècle ce sont les briqueteries qui leur succèdent.

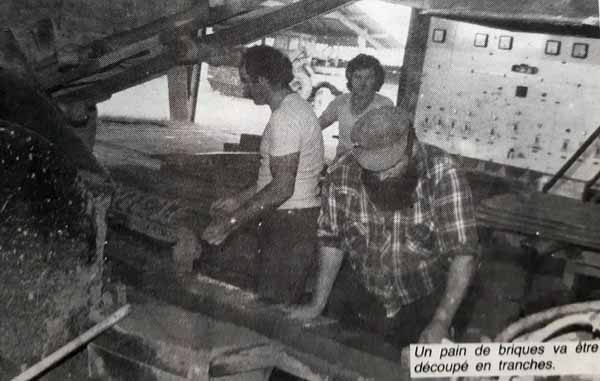

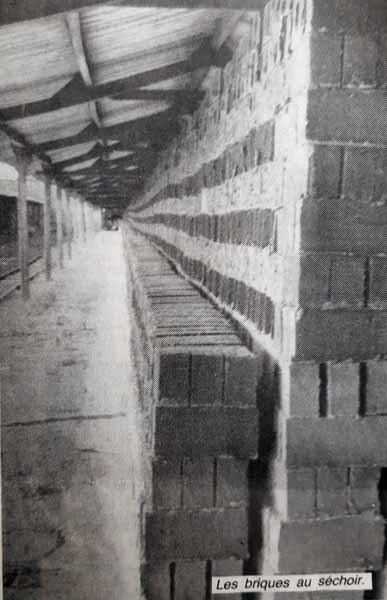

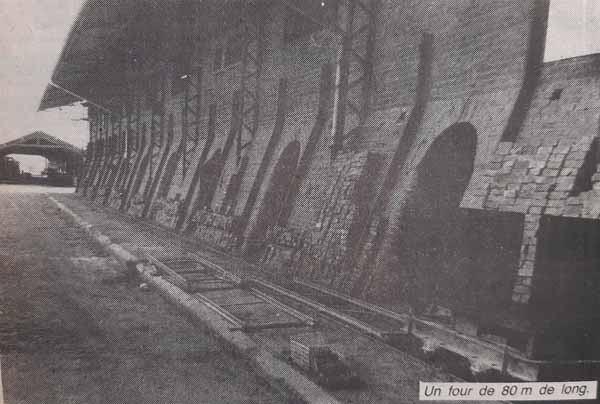

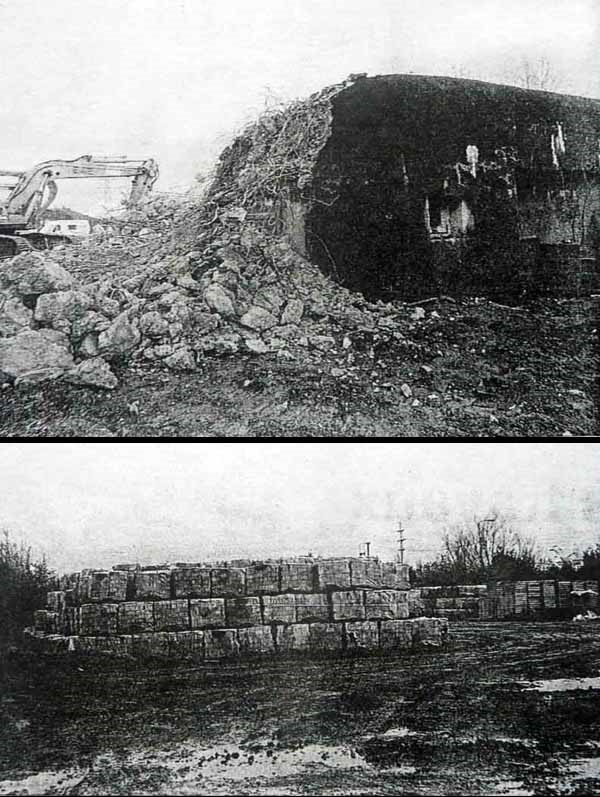

On peut citer la briqueterie Briet dans la rue du même nom et surtout la « Briqueterie de l’Entreprise de Roubaix et ses environs », la briqueterie « dite d’Hem » située rue du Calvaire non loin de la Petite Marque. Sa production cessera en 1999 et elle sera démolie à l’aube du vingt et unième siècle..

Les briqueteries sont fort heureusement inoffensives pour la rivière à la différence des teintureries et des tanneries et pelleteries véritable calamité pour elle et ses riverains. Or il se trouve qu’à la Citadelle, au 95 rue de Lille, est également installée, à la fin du 19ème siècle, la pelleterie de Mr Billaud.

En l’espace d’un siècle la petite bourgade de Hem a donc changé de visage et l’industrialisation effrénée du la moitié du 19ème siècle à la moitié du 20ème ont laissé des traces indélébiles à sa rivière tout en participant incontestablement à son essor économique.

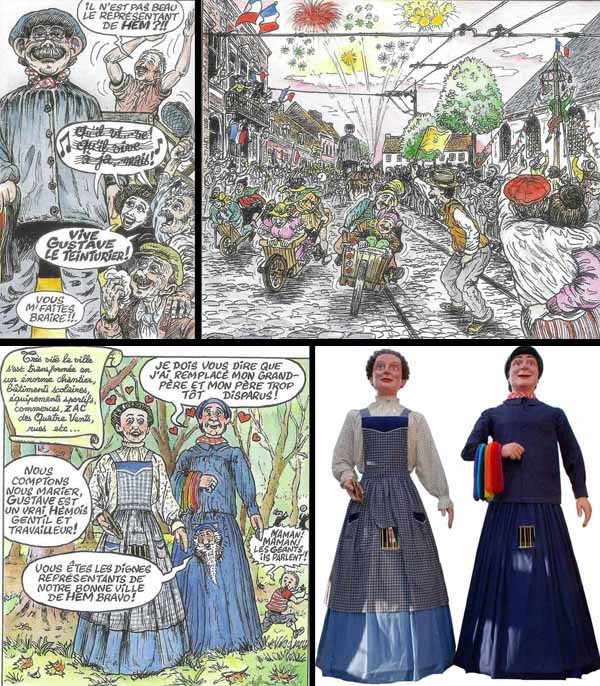

En témoigne d’ailleurs le géant choisi par la ville pour la représenter à savoir Gustave le Teinturier, né pour la fête nationale de 1911, remis au goût du jour en 1955 et complétement rénové en 1978 avant ses fiançailles en 1994 avec Augustine la Tisserande.

Un article sur la Marque, nature et ruralité est à découvrir sur notre site, en complément à celui-ci. Différents articles complets sont également publiés sur notre site concernant les entreprises: brasserie Leclercq, brasserie Delecroix (du Rivage), briqueterie de Hem, teintureries Declercq, Gabert, Meillassoux et Mulaton, Remy Lenfant.

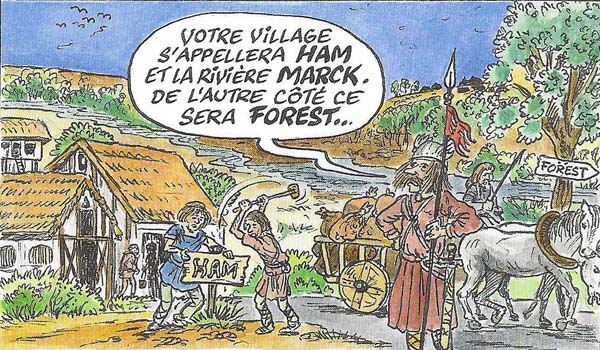

Remerciements à l’association Historihem, à la Ville de Hem, ainsi qu’à Jacquy Delaporte, Christian Tell et Chantal Guillaume pour leur bande dessinée Au Temps d’Hem et enfin à Paul Delsalle pour son ouvrage sur l’ Histoire de la Vallée de la Marque.