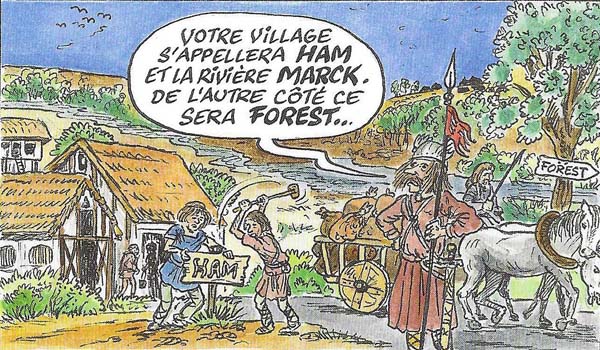

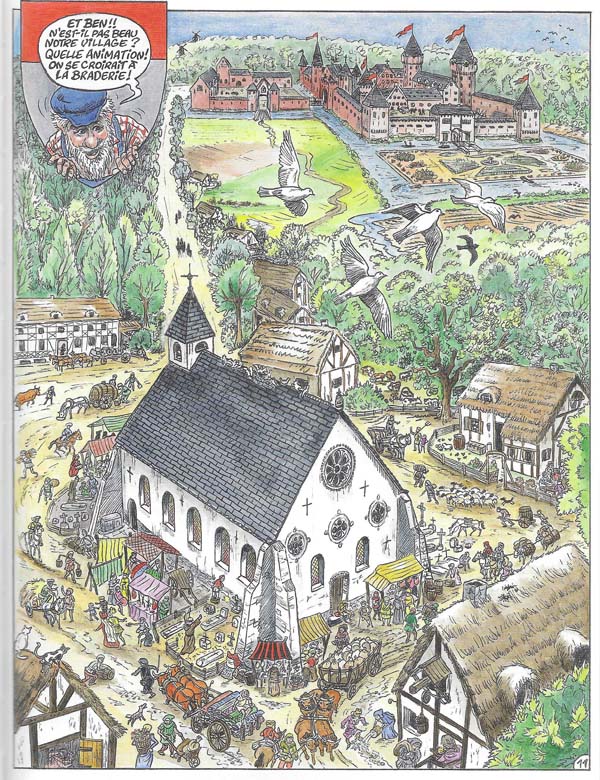

Hem (anciennement Ham) est l’une des plus vieilles agglomérations de notre région. Le village rural est en effet mentionné dès 877 : « Hamma sur le fleuve Marque ». Les seigneurs de Hem commencent à apparaître au 12 ème siècle dans différents documents officiels. Ainsi peut-on découvrir Alard, puis Wautier ainsi que Jean et Gervais de Ham.

Au 13ème siècle c’est Alard de Bourhieles qui est seigneur de Hem et au 14ème on retrouve un Pierre puis un Jean de Hem. Du milieu du 15 ème à la fin du 18 ème siècle le village souffre du voisinage de la petite ville fortifiée de Lannoy qui lui vaut l’invasion des soldats français, espagnols, hollandais et anglais.

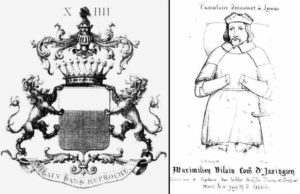

Les détenteurs successifs de la seigneurie sont également les possesseurs de la cense qui y est associée. Sont ainsi nommés dans les anciens textes Jean de Bourghelles, chevalier, puis Gérard de Cuinghien, écuyer, puis son fils Jean et sa fille Marie, laquelle épouse en premières noces Adrien Vilain de Gand, avec lequel elle a un fils posthume également prénommé Adrien.

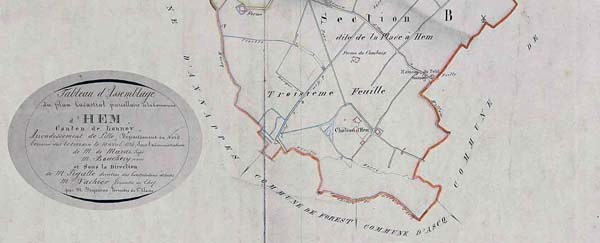

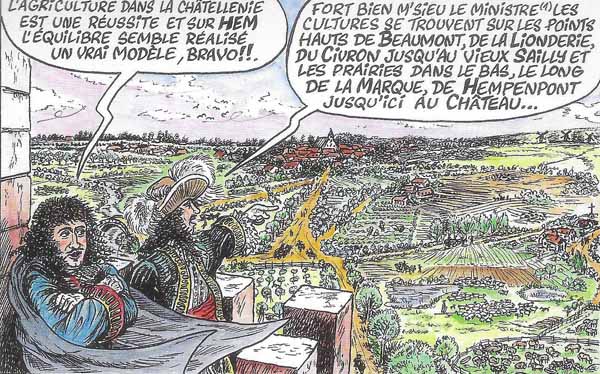

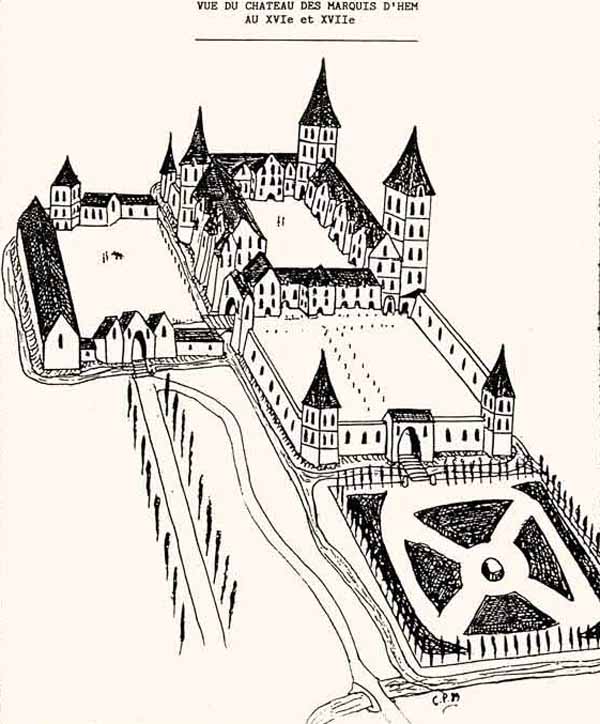

Le premier château féodal de Hem, construit un siècle plus tôt, échoit en 1546 à Maximilien Vilain de Gand, baron de Rassenghien, fils d’Adrien, tandis que la Cense est alors occupée par Pierre Lenglart, laboureur. Suivront les descendants du seigneur de Gand : Guilbert, Jacques Philippe, devenu marquis en 1660, François Gilbert, Michel Maximilien, François Gilbert, Jacques Ignace Philippe, Jean Guillaume puis Guillaume Louis, né en 1751. L’un d’entre eux, Guilbert de Gand, y fait installer, en 1610, de vastes jardins, des terrasses et des parterres qui rejoignent les terres cultivées tout autour.

« Le domaine est composé de la basse cour et du château proprement dit accompagné de ses jardins. Chacun de ces éléments est entouré de fossés remplis de l’eau de la petite Marque qui y serpente et fertilise les prairies où paissent des animaux. La basse cour, en briques, couverte de tuiles, comprend une série de bâtiments disposés sur trois côtés seulement et où se situe un imposant portail d’entrée, précédé d’un pont et accompagné d’une tour ronde à gauche, carrée à droite, d’un corps de logis à gauche, d’un pigeonnier à toiture en bâtière, d’une grange et d’étables.

Un pont relie cette ferme au château dont l’organisation est complexe puisqu’il est composé de deux cours et que la courtine se prolonge vers l’horizon au delà de la deuxième cour. Des tours cantonnent chacun des angles de ces deux cours, les unes carrées, les autres rondes, les unes modestes, les autres imposantes ou élancées. La destination des bâtiments est difficile à identifier. Tous sont disposés autour de la deuxième cour, tandis qu’autour de la première n’existent que des courtines régulièrement percées, hormis les tourelles précédemment citées et les portes. L’une d’entre elles donne sur un jardin dont le dessin figure une croix de Saint Louis, semble t il. »

Le domaine devient ensuite un marquisat de 1660 à 1789. A la révolution, le domaine est vendu à savoir : le château et ses meubles, les jardins et potagers et l’acquéreur reste anonyme sur les registres. Louis Camille Vilain de Gand voit le reste de ses biens divisés en 6 lots.

Pourtant, suite à l’invasion autrichienne, puis à la libération du territoire, une liste de sinistrés hémois effectue des demandes de dédommagement et parmi eux un certain Louis Camille Degand (en un seul mot), qui sollicite l’indemnisation la plus importante du village, règlement à priori accordé par le Directoire de Lille.

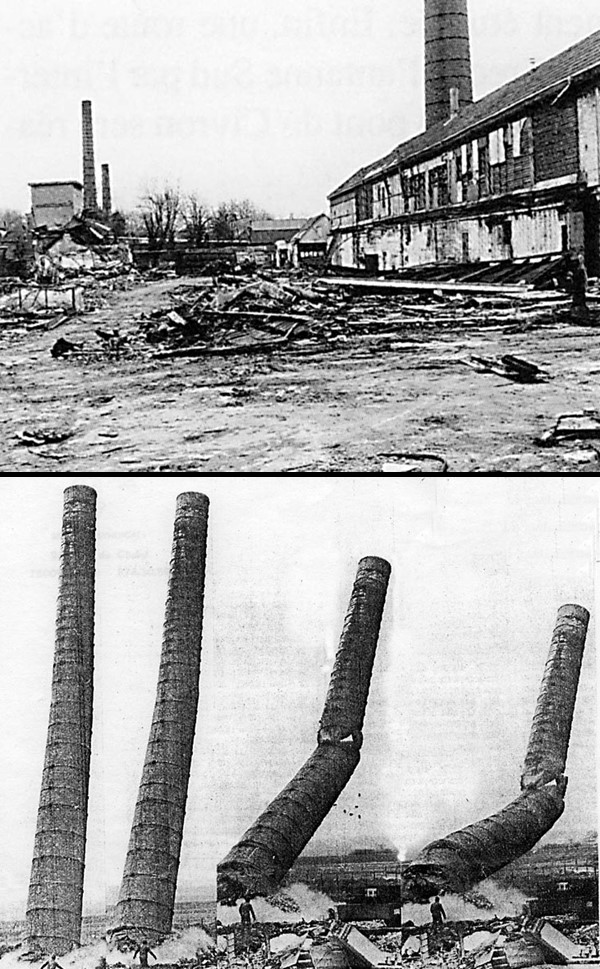

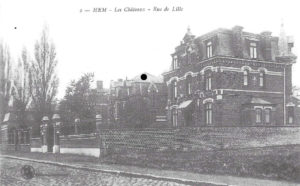

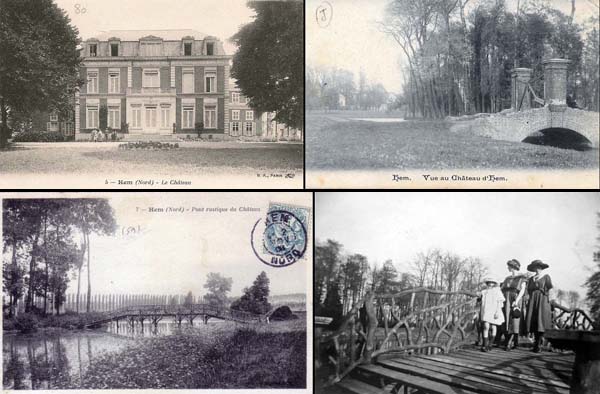

Après toutes les vicissitudes connues par le domaine au long des siècles avec les diverses invasions subies, il ne reste que des pierres éparses du château initial lorsqu’à la fin du 19ème siècle est construit le 2ème château d’Hem. Pourtant divers objets trouvés aux alentours du château témoignent de son histoire.

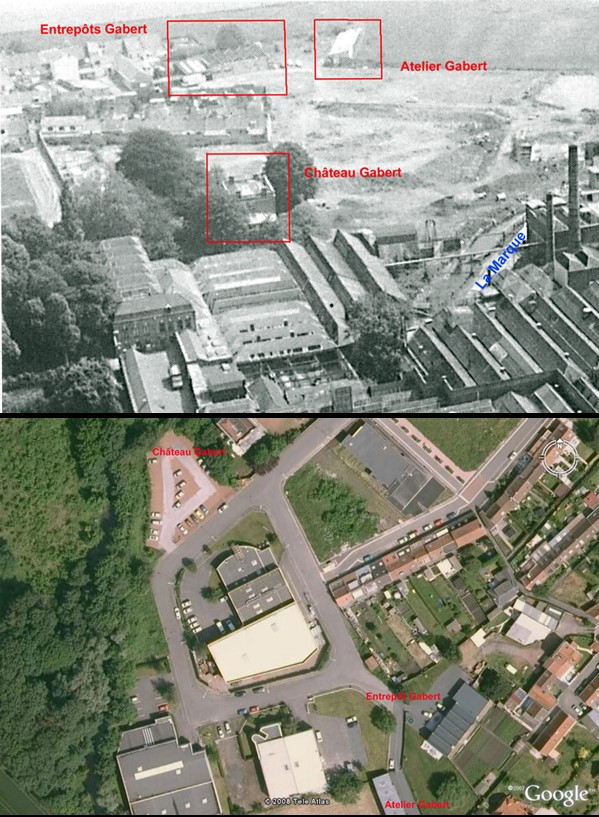

Au vingtième siècle le domaine, qui comprend un parc de 7 ha, des douves de 2 ha et 30 ha de terres cultivables, est racheté par un industriel roubaisien, Mr Carlos Six, et son nom est désormais usuellement donné au château. La ferme est quant à elle occupée par Jules Chabrier puis par sa veuve Suzanne.

Pendant la première guerre mondiale, en 1914, l’armée d’occupation y installe un camp de prisonniers. Des officiers de l’armée allemande occupent alors le 2ème château d’Hem et le Kaiser plante un arbre commémoratif dans le parc, dénommé l’arbre du Kaiser, devant lequel se déroulent les parades militaires pendant la guerre.

Le 6 Juillet 1917, un avion anglais Sopwith Triplane N° N5435 s’écrase, et les honneurs militaires sont rendus par les soldats allemands au Château d’Hem. Il s’agit du Sous-Lieutenant Hillaby Eric Crowther du 1 st squadron RNAS abattu par le Flg-Lt Bertram Heinrich de l’escadrille MFJ1.

A la libération, en octobre 1918, les soldats anglais du général Plumer cantonnent à leur tour dans le château d’Hem, dit château Six, quand ils y mettent le feu accidentellement lors de la célébration de leur victoire et l’incendie le détruit presque complétement. Seule subsiste une petite tour ronde avec son dôme, restes de l’ancienne chapelle, dans laquelle on célébrait encore une messe par semaine en 1914.

Quelques temps après la première guerre le château d’Hem est reconstruit sur les terres de l’ancien marquisat. Il est toujours entouré de douves et la chapelle se trouve au milieu d’un bois. Dans le parc du château coule la petite Marque enjambée d’un pont rustique qui permet de la traverser commodément. La ferme est cédée en 1934 à Maurice Boddaert et son épouse Marguerite.

Mais déjà s’annonce la 2ème guerre mondiale avec l’arrivée à Hem fin 1939 des troupes françaises puis anglaises et le château est à nouveau occupé par les Britanniques jusqu’à leur repli sur Dunkerque. Puis c’est l’évacuation et Mr Six part à Paris. Une compagnie de transport de la Wehrmacht s’installe au château et des cérémonies militaires sont à nouveau organisées au pied de l’arbre du Kaiser.

En 1942, le château, hypothéqué, est vendu à Mr Duflot de Seclin qui fait abattre tous les arbres du parc pour les revendre. Les souches sont récupérées par les habitants de Forest et de Hem pour le chauffage. Mr Maurice Boddaert devient locataire du parc à titre gracieux pendant 9 ans avant que celui-ci soit intégré à la ferme.

A suivre…

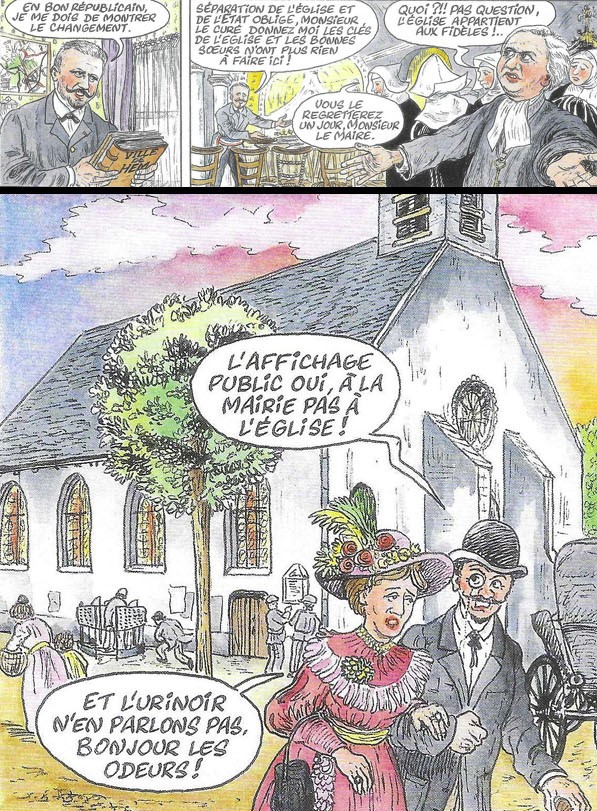

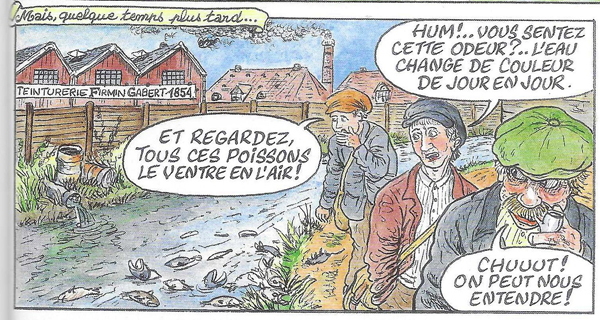

Remerciements à l’association Historihem ainsi qu’à André Camion pour son livre co-écrit avec Jacquy Delaporte Hem d’hier et d’aujourd’hui ainsi qu’à Jacquy Delaporte, Christian Teel et Chantal Guillaume pour leur bande dessinée Au temps d’Hem.