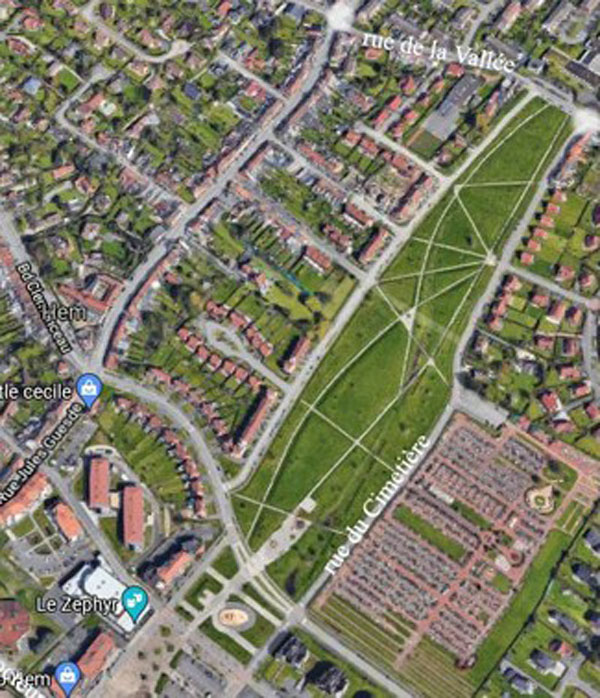

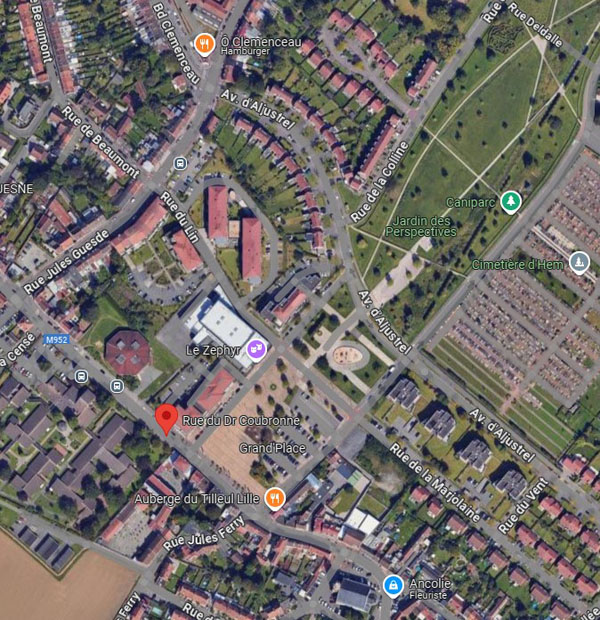

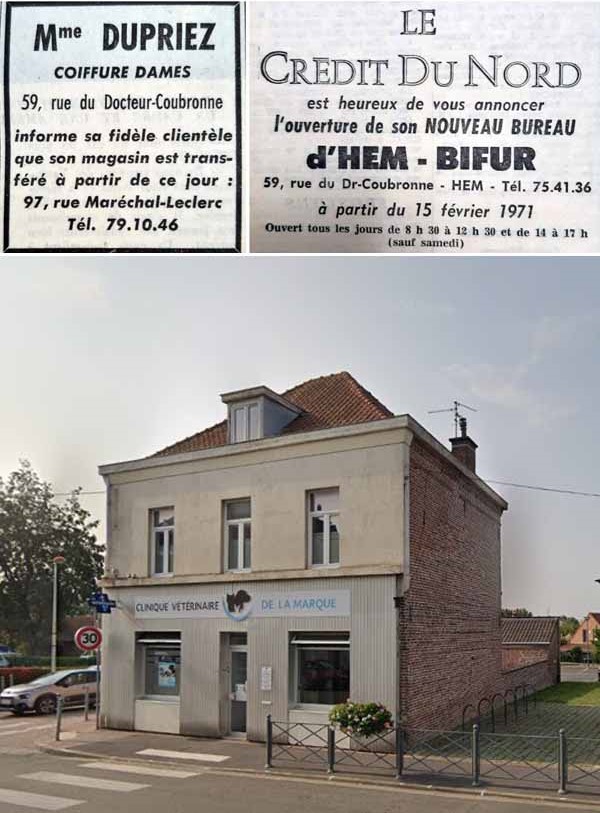

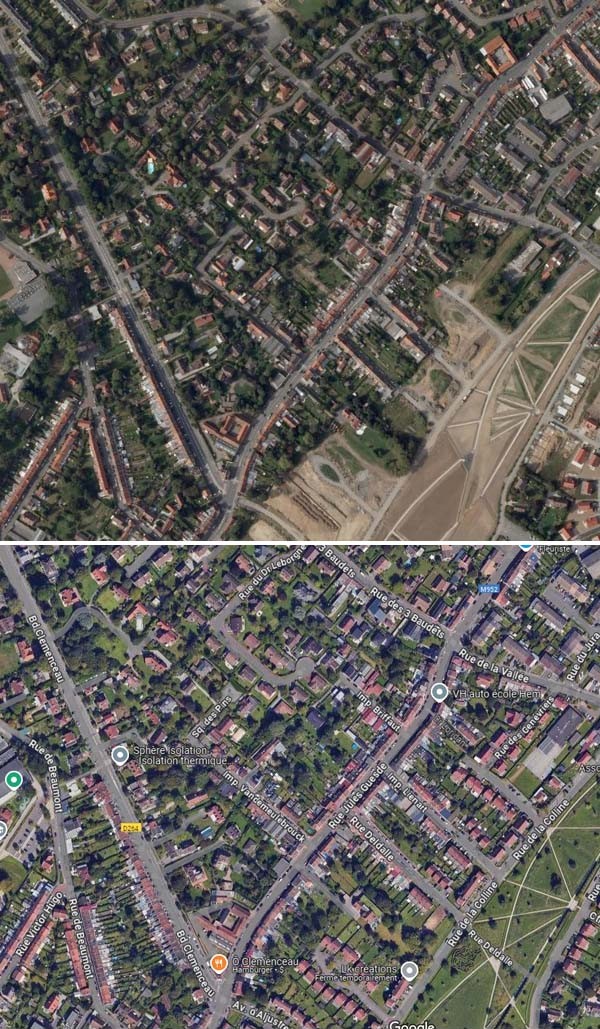

Dans les années 1950, la vue aérienne de cette portion de la rue ne présente pas beaucoup de différences avec celle de la décennie précédente. Pourtant nombre de nouveaux commerçants et artisans s’y installent ainsi que le commissariat de la ville qui prend place au n°69, au coin de l’impasse Vandemeulebrouck. Auparavant un salon de coiffure se trouvait à cette adresse, tenu d’abord par Mme Delhaye puis par Mme Duthoit. 25 ans plus tard, comme il n’est plus question de la construction d’un nouveau commissariat, une cure de rajeunissement est prévu pour ces locaux. (sur le sujet de la police à Hem voir un précédent article édité sur notre site).

Ensuite apparaît une nouvelle épicerie, au n°78 : l’épicerie Lefebvre, qui sera remplacée 10 ans plus tard par l’épicerie/alimentation générale Leroy, laquelle assure les livraisons à domicile et fera également commerce de chaussures (d’après l’annuaire) dans les années 1980. Cette adresse accueillera par la suite un prothésiste dentaire.

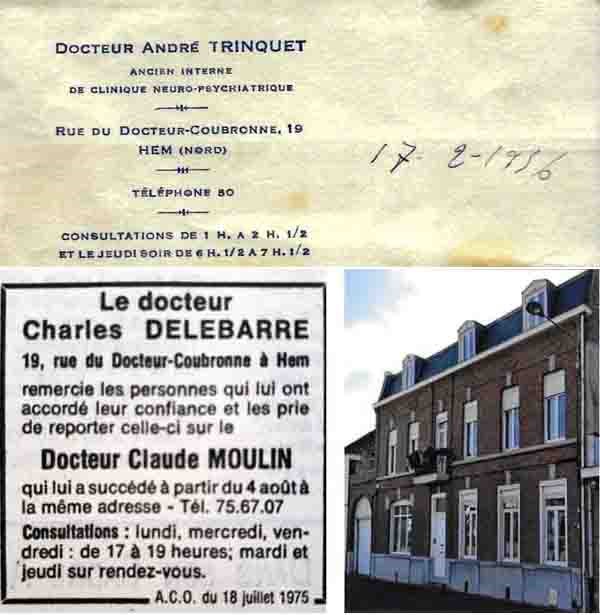

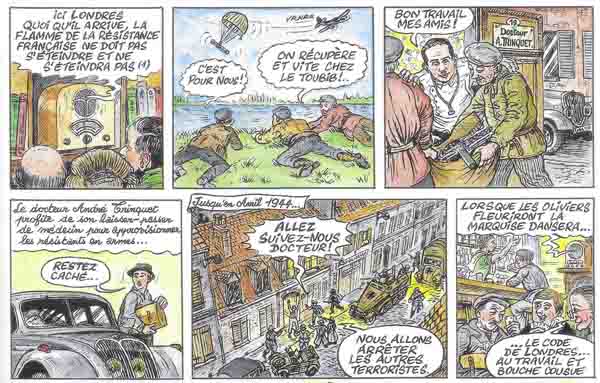

Le coiffeur Roussiaux s’installe à la même époque au n°87 où est également exploitée une boutique de parfumerie d’après le Ravet-Anceau, mais n’y demeure pas longtemps. Au 98, c’est l’entreprise de mécanique générale Beulens qui voit le jour et cédera la place à la fin de la décennie suivante aux ateliers Defebvre Frères. Ensuite la cordonnerie Kostec, auparavant installée 25 rue du Docteur Coubronne, occupera les locaux jusqu’à sa cessation d’activité.

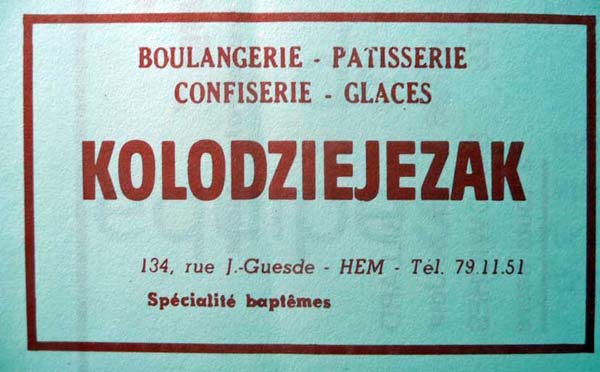

Puis, au, n°123 s’installe la fonderie d’aluminium Vanende G., au coin de l’impasse Briffaut. Ensuite c’est une boulangerie qui ouvre au n°134, au coin de l’impasse Lienart, d’abord tenue par Mrs Gesquières puis Olivier qui vendent également confiserie et vins au détail, boulangerie reprise au début des années 1960 et durant 2 décennies par Joseph Kolodziejczak.

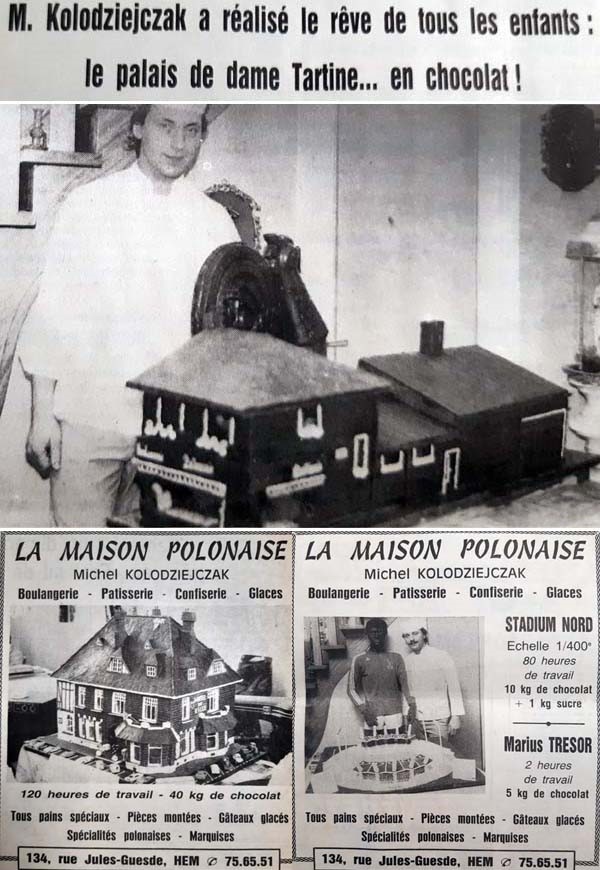

En 1980, Mr. Kolodziejczak junior, Michel, de retour du service militaire crée un palais de Dame Tartine en chocolat qui a les honneurs de la presse locale. La boulangerie devient « la Maison Polonaise » et Michel expose plusieurs œuvres en chocolat dans sa vitrine, en particulier le stadium. Lui succédera la boulangerie de Michel Sagnier puis le salon de coiffure Valérie dans les années 1990.

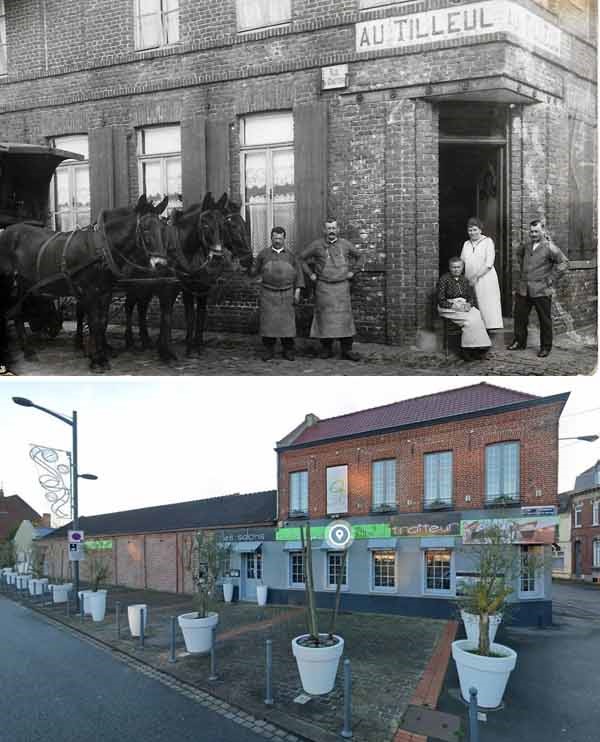

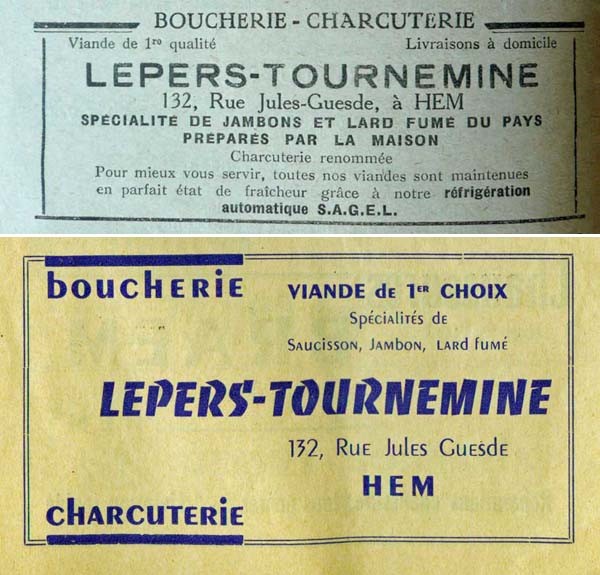

Face à la boulangerie, sur l’autre coin de l’impasse, au n°132, c’est la boucherie Lepers qui a ouvert ses portes et fait sa publicité sur sa spécialité de jambon et de lard fumé du pays préparé par la maison Lepers-Tournemine, qui assure également des livraisons à domicile pour sa clientèle.

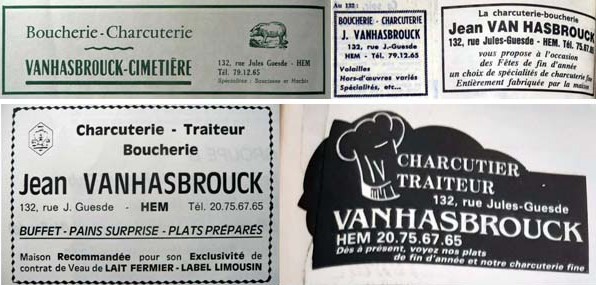

La boucherie cède ensuite la place, dans les années 1960, à la maison Vanhasbrouck-Cimetière, spécialisée dans le hachis et les saucisses. Dans les années 1970-1980, Jean Vanhasbrouck varie son activité de boucher en proposant des hors d’oeuvre et spécialités puis des pains surprise et des plats préparés.

Au début des années 1990, c’est Didier Vanhasbrouck qui reprend l’affaire avec son épouse Christine jusqu’en mai 2024. La façade de la boucherie connait plusieurs transformations au fil des décennies. Quant à Didier il est fier de sa certification artisan en or qu’il met en avant par une petite vidéo sur Facebook en décembre 2023 avant d’y annoncer sa retraite en 2024.

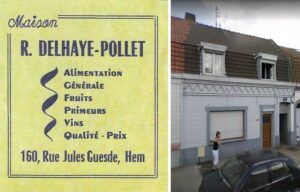

L’épicerie R. Delhaye-Pollet est installée également, au début des années 1950, au n°160, où elle tient commerce d’alimentation générale, fruits primeurs et vins. S’agit-il de la même maison que celle que l’on retrouve en 1955 au n°50 de la rue (comme indiqué dans l’article consacré à la première portion de la rue Jules Guesde). Toujours est-il que le 160 disparaît alors des Ravet-Anceau…

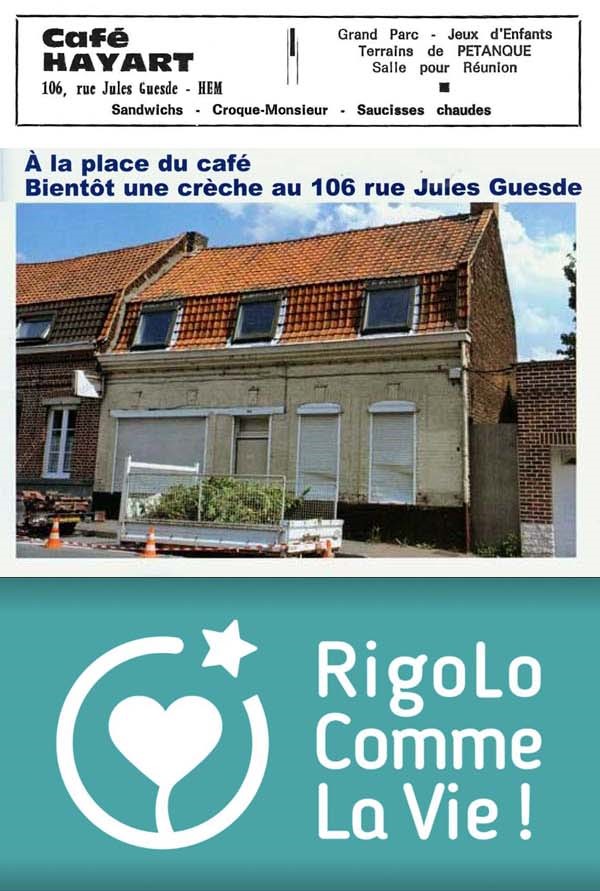

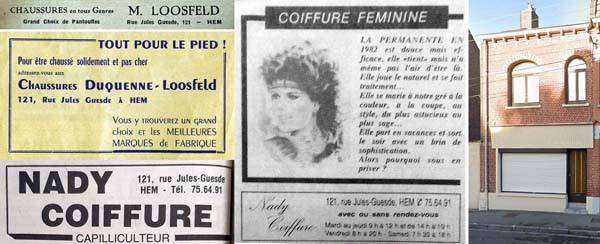

C’est au milieu des années 1950 qu’apparait le café Chastain, au n°106. Le café sera repris par la suite par Mrs Lapage puis Hayart avant de laisser la place à une crèche (sur le sujet voir un précédent article édité sur notre site). A la même époque au n°121, est installé un magasin de chaussures anciennement tenu par M. Loosfeld devenu la maison « Chaussures Duquenne-Loosfeld ». Puis le commerce devient le salon Joelle de Mme. Legrand Van Wambeke et, dans les années 1970-80, le salon de coiffure Nady Coiffure. Dans les années 2000, c’est l’alimentation générale De Oliveira qui occupe les lieux.

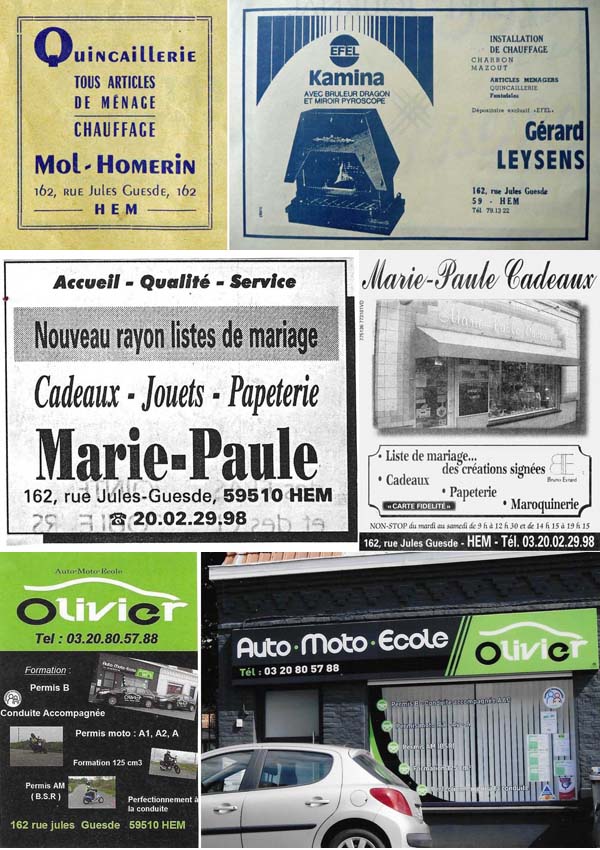

Au n°162 est alors installée la quincaillerie Mol-Homerin puis Vandenabeele, reprise au début des années 1960 par Gérard Leysens. C’est dans l’ancien magasin de ses parents que Marie-Paule installera ensuite sa fameuse boutique Marie-Paule Cadeaux (sur ce sujet voir un précédent article édité sur notre site). Après sa cessation d’activité, c’est l’auto-école Olivier qui occupe les lieux.

Le Tissage de la Vallée d’Hem est installé au n°144 durant la 2ème partie de la décennie 1950. Il sera remplacé par la fabrique de gants Flinois durant la décennie suivante. Puis les lieux hébergeront le garage du tissage et, dans les années 1997à 1999, la société de menuiserie bois et matière plastique : Idéal Concept.

Dans les années 1960, la vocation agricole de Hem commence à faiblir et la présence des commerces dans cette rue principale de la ville s’accroit. Ainsi, c’est un autre commerce de chaussures : Bernard Chaussures qui ouvre, au début des années 1960, au n°110. Louis Bernard était auparavant cordonnier au 35 rue Victor Hugo. C’est sa veuve qui reprend la boutique après son décès, et ce jusqu’au milieu des années 1970.

L’ébéniste Marcel Desloovère est installé au n°109 où il a pris la suite d’Albert Desloovère-Bauduin. Ce dernier était spécialisé dans les cabinets de travail de tous styles et proposait des bureaux et classeurs pour usines en chêne, noyer, acajou et plaquage en tous genres et par la suite du formica pour les comptoirs. Marcel quant à lui se spécialise en cuisines sur mesure salons et literies et ce jusqu’à sa retraite dans les années 2000.

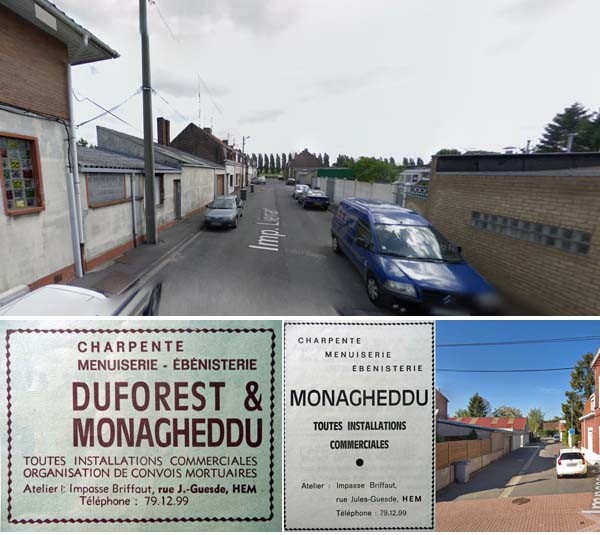

Ajoutons qu’au n°170 l’imprimerie Brissart s’est installée durant quelques années. Par ailleurs l’impasse Briffaut, située entre le 121 et le 123 accueille les menuiseries Deroissart puis Duforest et Monagheddu ainsi que l’entreprise de couverture Vanhuysse. L’impasse Lienart entre les n°132 et 134 abrite un temps le garage Scopi. Enfin les charbons Dhulst s’installent au n°95 dans les années 1970 après avoir été un temps au n°15.

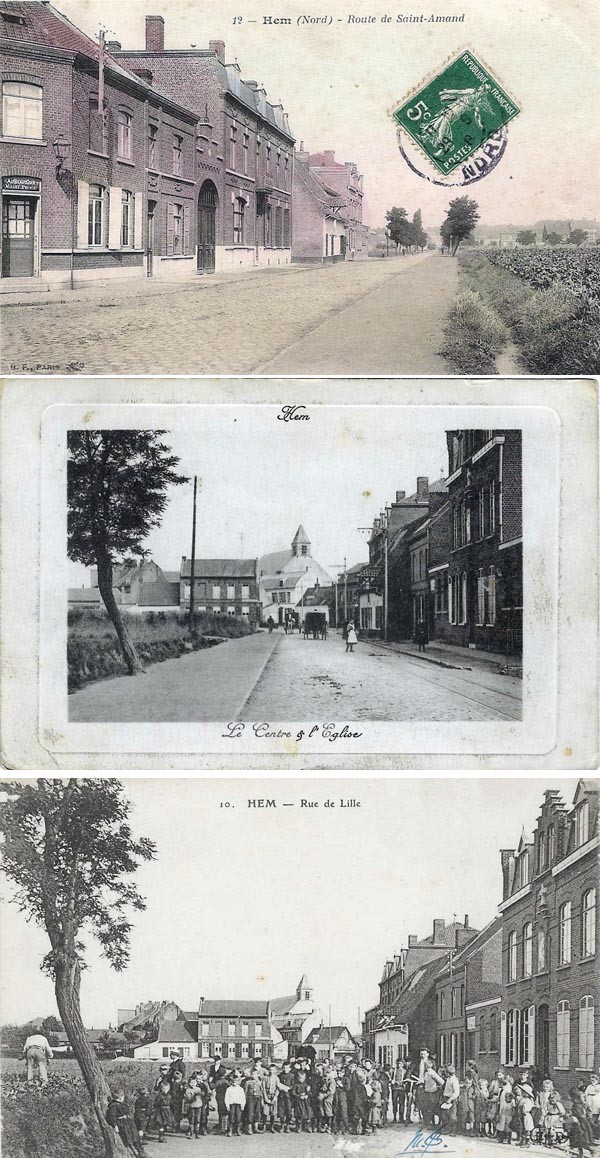

Aujourd’hui cette portion de la rue Jules Guesde n’a plus du tout l’apparence encore fortement agricole du début du vingtième siècle. Elle reste très animée même si elle a perdu nombre de ses commerces emblématiques des années 1950-60, comme bon nombre d’autres rues commerçantes des environs.

Remerciements à l’association Historihem