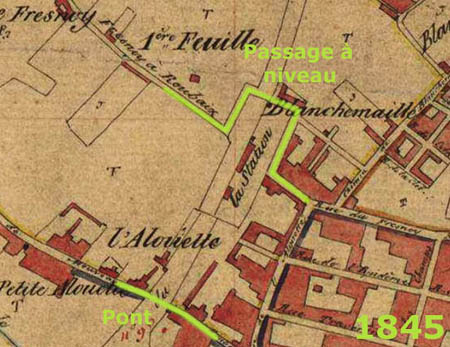

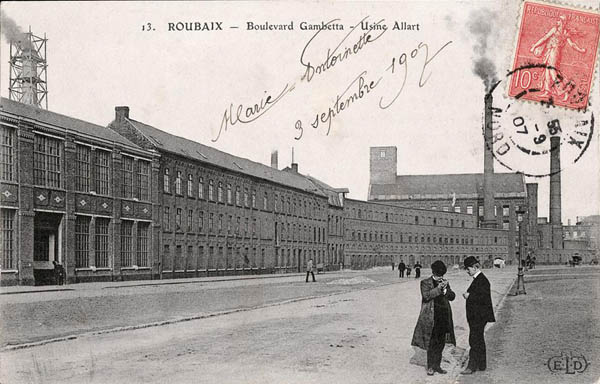

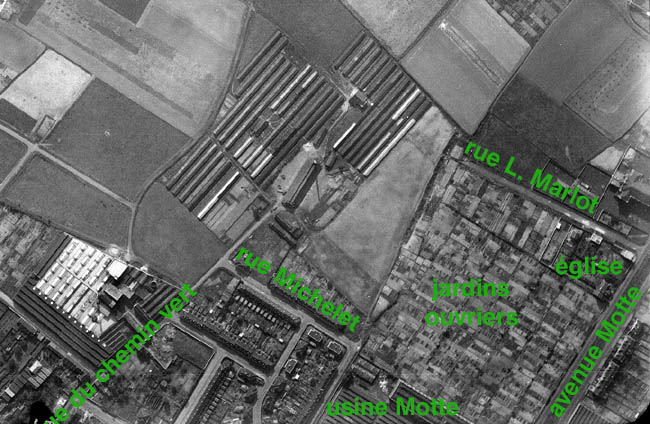

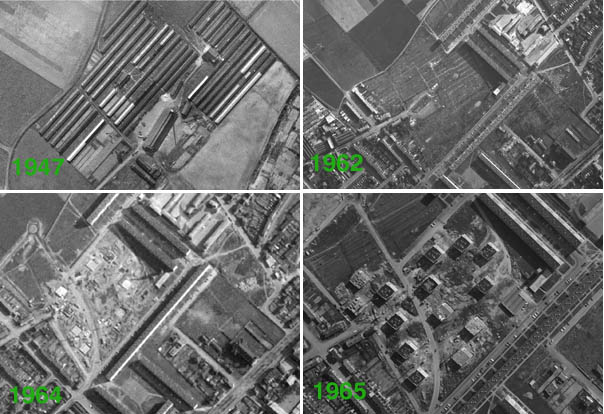

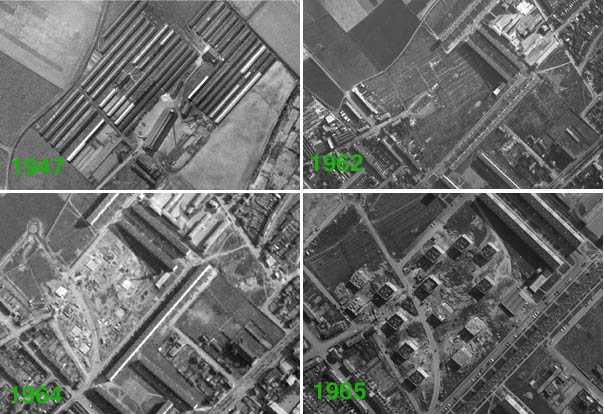

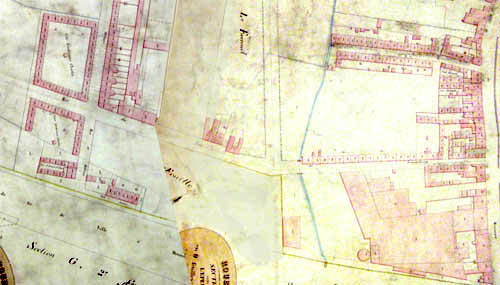

L’arrivée du chemin de fer en 1842 produit une coupure dans le tissu urbain : le quartier du Fresnoy se trouve maintenant isolé du centre de la ville. Les seuls points de communication restent le pont de la rue de Mouvaux et un passage à niveau qui traverse les voies de la gare.

Mais le passage à niveau est remplacé au début des années 1860 par le pont St Vincent de Paul, reporté plus loin, ce qui supprime toute communication directe pour les piétons. Très vite, les habitants du quartier réagissent et 174 d’entr’eux signent, en 1867, une pétition pour obtenir de la part de la compagnie du Nord la construction d’une passerelle au dessus de la gare entre la rue du chemin de fer et le hameau du Fresnoy. Le conseil municipal approuve la pétition à l’unanimité et contacte la compagnie du chemin de fer. Celle-ci répond dans une lettre datée de 1869 que le passage supérieur remplaçant le PN a été établi aux frais de la compagnie, qu’elle estime avoir fait suffisamment d’efforts pour sa part, et qu’elle refuse de financer une passerelle.

Vingt ans plus tard, en 1887, parvient au conseil municipal une nouvelle pétition sur le sujet. Le préfet estimée que la gêne causée par la passerelle pour les manœuvres, pousserait sans doute la compagnie à n’accepter la construction que dans le cas d’un financement par la ville, les pétitionnaires ne proposant pas de participation financière. La commission municipale concernée juge cette construction trop onéreuse pour les finances de la ville et les choses en restent là.

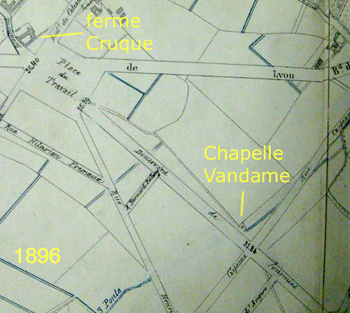

Entre temps, la gare initiale est remplacée par la gare actuelle.

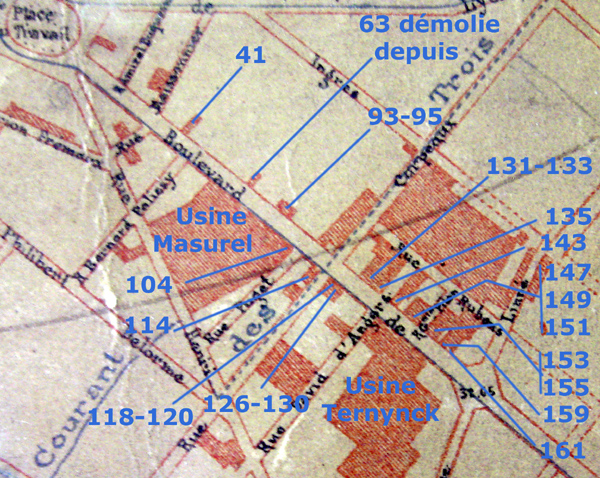

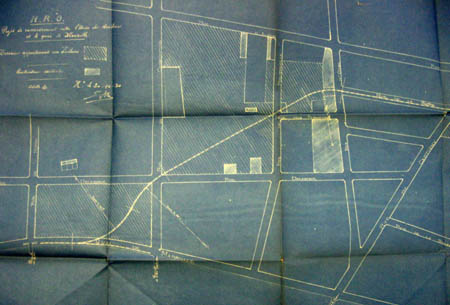

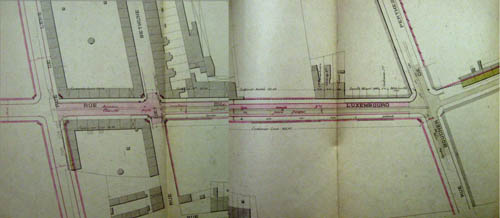

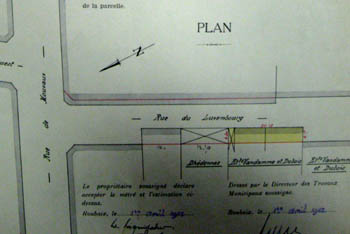

En 1890, la compagnie étudie malgré tout la construction d’une passerelle à l’emplacement de l’ancien PN. Elle envoie à la mairie un plan, et évalue la construction à 58000 francs, alors que les riverains accepteraient de participer à hauteur de 15000 f. Elle serait implantée entre la rue de l’Avocat et la rue de l’Ouest à 200m avant le pont St Vincent. La commission trouve que la passerelle n’aurait pas de raison d’être à cet endroit, et le projet est de nouveau au point mort.

L’année 1891 voit de nouveaux débats à la suite du dépôt d’un avant projet de la compagnie chiffré à 72 000 f. La commission municipale suggère de financer d’autres projets plus urgents. M. Victor Vaissier, pourtant, plaide pour la construction de la passerelle et demande que l’étude soit reprise. Pourtant, le projet est de nouveau enterré.

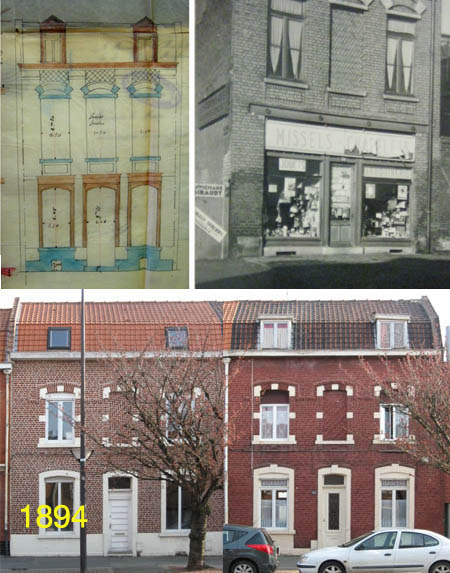

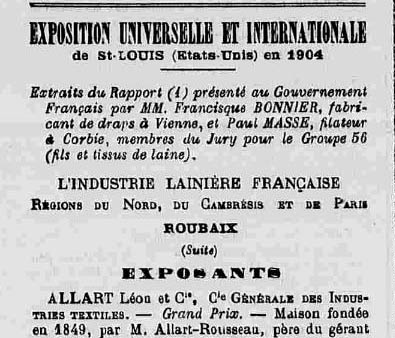

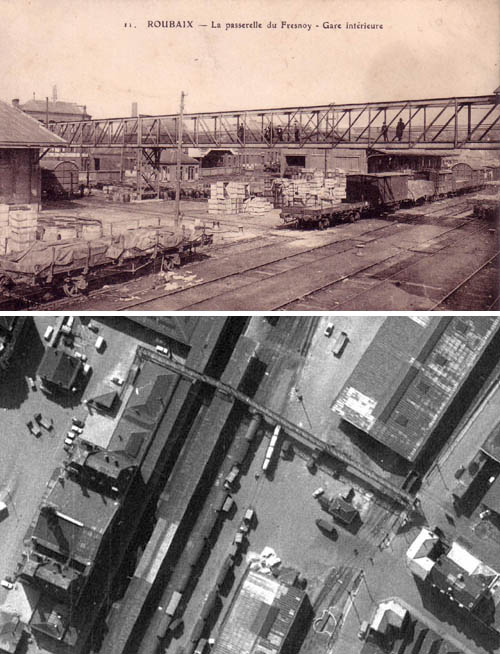

Il faut attendre 1904 pour qu’un syndicat de riverains se crée autour d’Edmond Dujardin, marchand de charbon rue de l’Ouest. Les habitants réunissent cette fois une somme de 20 000 francs. Un article du Journal de Roubaix, daté de 1906 annonce que les choses évoluent et qu’un emprunt de 6 millions permet désormais d’envisager la réalisation du projet, qui fait alors partie du programme de grands travaux d’utilité publique. Le ministre des travaux publics envoie le projet au conseil d’état qui l’approuve. Les travaux sont lancés et la passerelle est finalement inaugurée en septembre 1908. Sa longueur est de 111 mètres. Elle est très différente de celle prévue au départ : c’est une passerelle-cage métallique offrant plus de sécurité pour les usagers. Elle est bâtie pratiquement dans l’alignement de le rue du Fresnoy et aboutit à côté du bâtiment voyageurs.

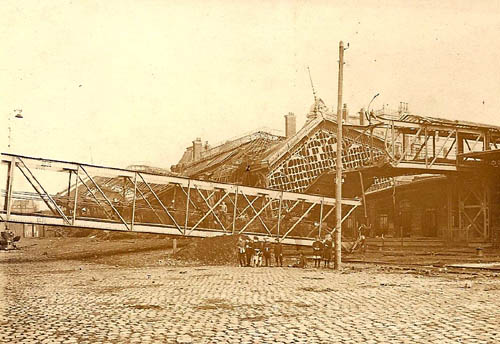

Notre passerelle n’a décidément pas de chance : en 1918, l’armée allemande en retraite la fait sauter, de même que la verrière de la gare et le pont St Vincent. Elle est reconstruite après guerre par les troupes britanniques du 136 ème Royal Engineers.

Les années passent. En 1968 la passerelle est en mauvais état. On se demande s’il vaut mieux la démolir et la remplacer par une nouvelle ou la réparer. C’est le choix de la remise en état qui prévaut. Mais en 2001, elle est de nouveau dégradée, et vu son état, la communauté urbaine décide sa démolition. L’association art Action se mobilise et vient alors à son secours. Xavier Lepoutre relate dans le journal les arguments de l’association. Finalement, la passerelle disparaît ; seul un tronçon demeure aujourd’hui pour attester symboliquement de sa présence. Il est permis de se demander s’il n’y a plus de piétons pour se rendre du centre vers le quartier du Fresnoy ?

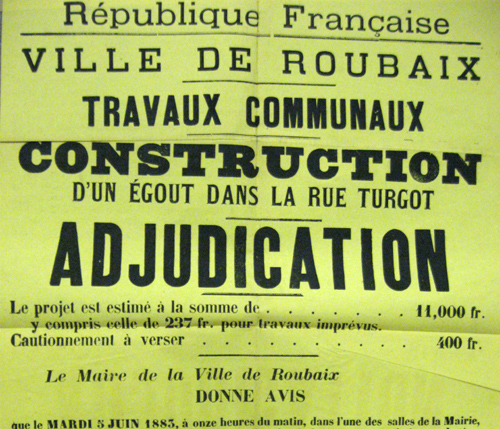

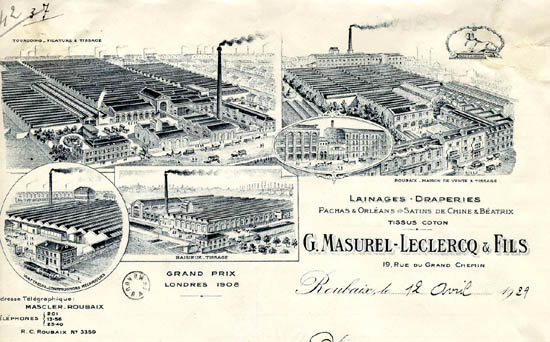

Documents archives municipales