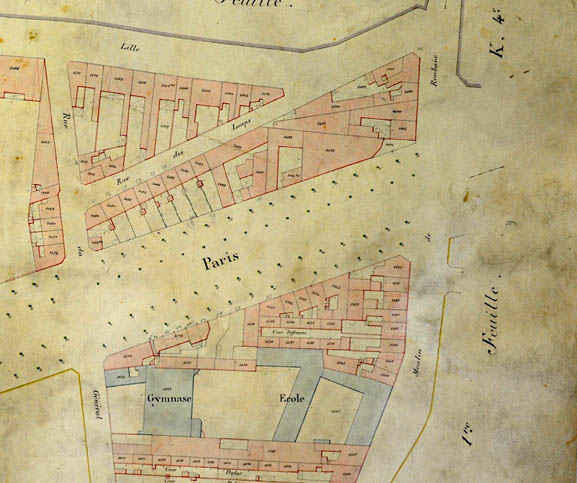

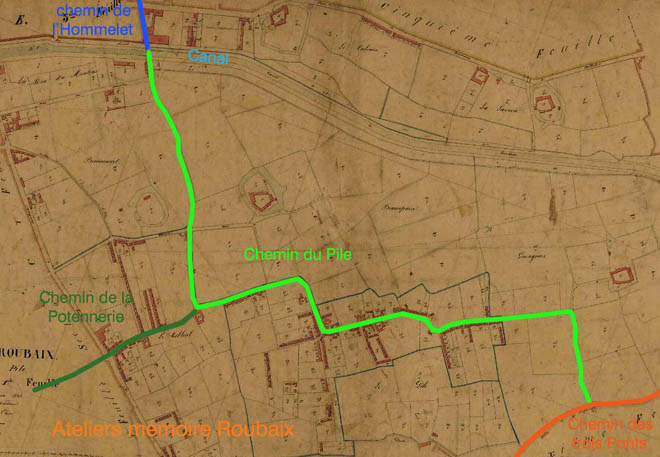

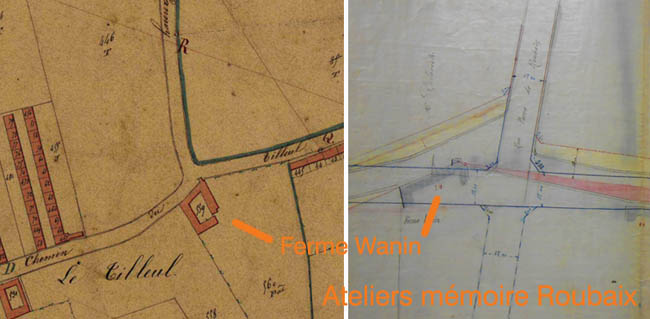

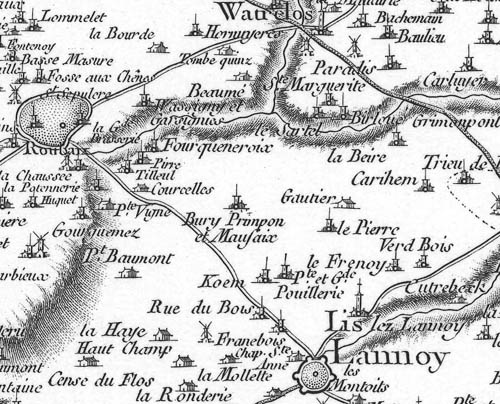

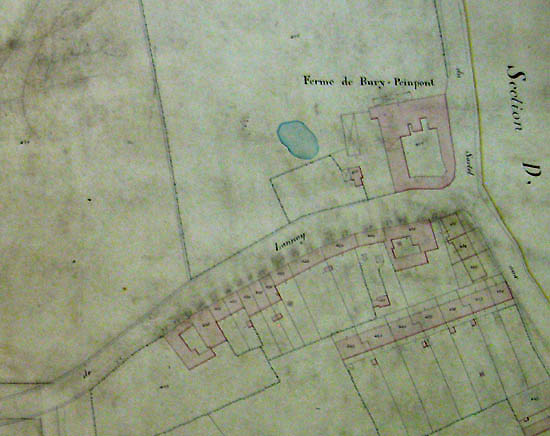

Bury-Prinpont est une ferme relativement ancienne, puisqu’elle figure déjà sur la carte de Cassini, datant du 18ème siècle. Située au Pont rouge, à la rencontre du chemin neuf et de l’ancien chemin de Lannoy qui deviendra la rue de Maufait, elle est tenue pratiquement tout au long du 19ème siècle par la famille Despret, dont le nom est également orthographié Desprez.

C’est ainsi qu’on y recense en 1920 Despret Pierre François, né en 1789, qui a épousé de Marie Julie Duthoit, dont il aura plusieurs fils, Pierre Louis, Henri et Florimond. Son épouse décède en 1827, et il se remarie avec Catherine Deschamps le 7 mai 1832. La famille va occuper la ferme, qui appartient en 1747 à Antoine Théry, un avocat lillois, jusqu’en 1875, alors que le chef de famille approche de 90 ans.

Entre temps, son fils Florimond, marié à Adélaïde Dellebecq, va exploiter, à quelques centaines de mètres de là, la ferme de Courcelles située le long de l’ancien chemin du même nom, qui sera remplacé par la rue Victor Hugo. Il va reprendre après son père l’exploitation de Bury-Prinpont, en laissant à son fils Pierre, époux de Sophie Desquien, le soin de reprendre la ferme de la rue Victor Hugo. Catherine Deschamps va décéder en 1871, et son mari en 1878 ; on retrouve Florimond à la ferme de 1880 à 1896

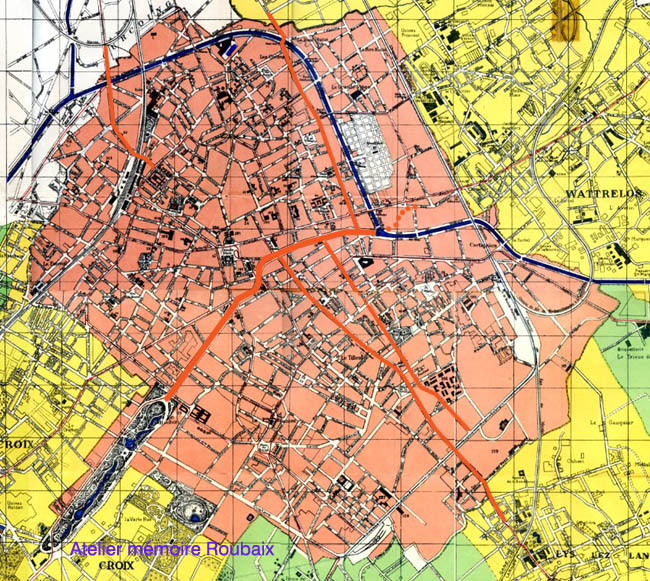

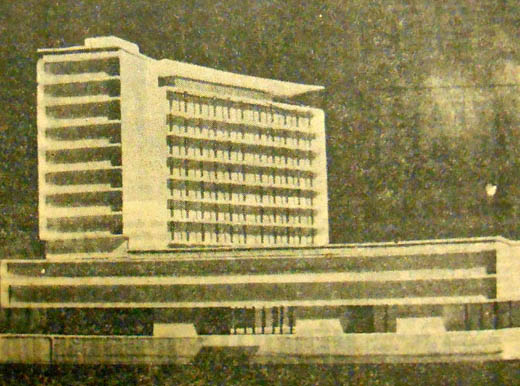

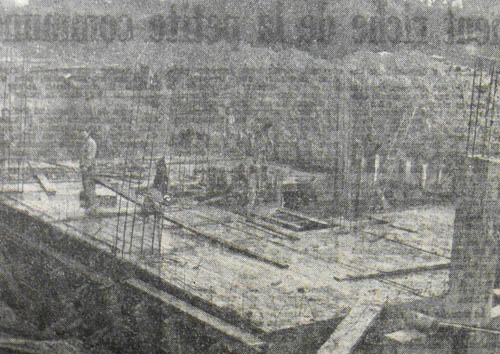

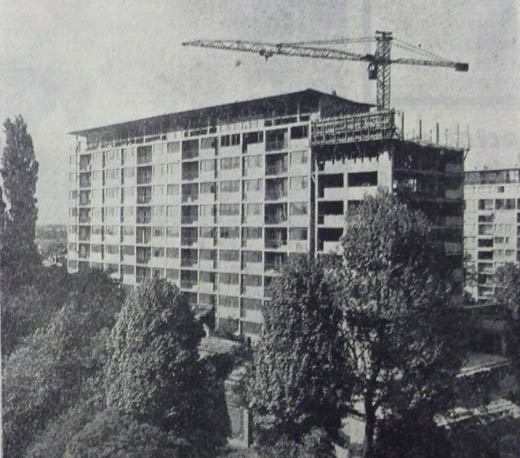

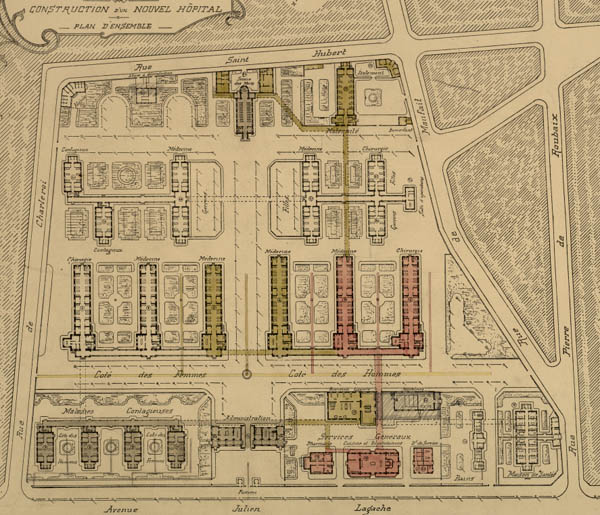

Mais cette zone agricole va perdre brusquement son caractère campagnard. En effet, en 1891, le conseil municipal, sous la férule de Julien Agache décide de faire l’acquisition auprès de la famille Théry de 4 hectares de terrain, incluant la ferme, pour y construire un nouvel hôpital. C’est chose faite en 1893. La ville, désormais propriétaire de la cense et des terres qui l’entourent, va laisser courir le bail de Florimond Despret en attendant d’avoir un financement pour commencer les travaux.

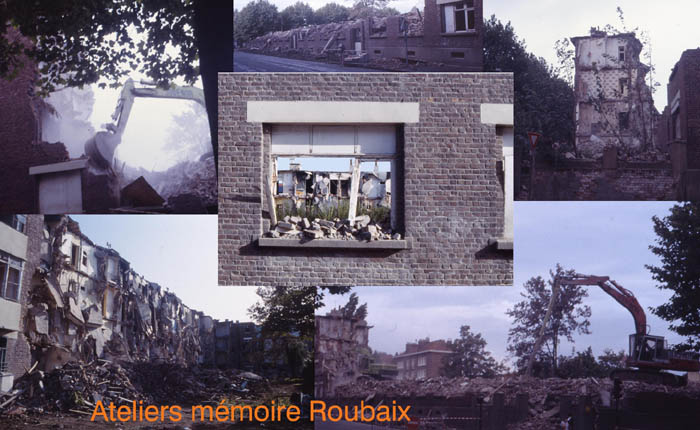

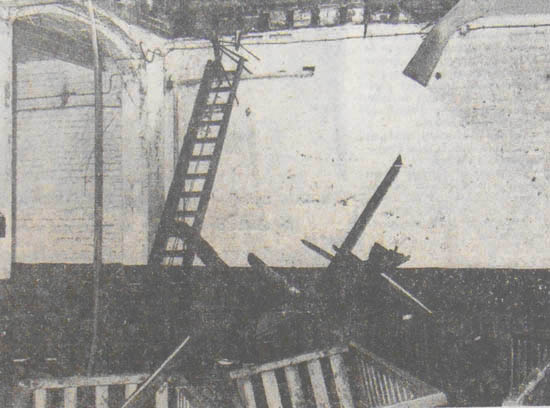

Mais les choses se précipitent : la ferme brûle le 7 juillet 1896 ; cet incendie sonner le glas de l’exploitation pour la famille. L’année suivante, les frères Despret réclament une indemnité de fumure pour compenser la perte d’exploitation qu’ils ont subie.

La ferme est démolie pour 1900 et la construction de l’hôpital suit : les pavillons s’élèvent les uns après les autres et le journal de Roubaix annonce en 1907 l’inauguration prochaine

Cette famille de fermiers va abandonner la culture et se reconvertir (Victor, le petit fils de Florimond, va tenir une épicerie au 261 rue de Lannoy). C’est cette famille qui édifiera le fort Desprez, qui deviendra plus tard le square des Prés.