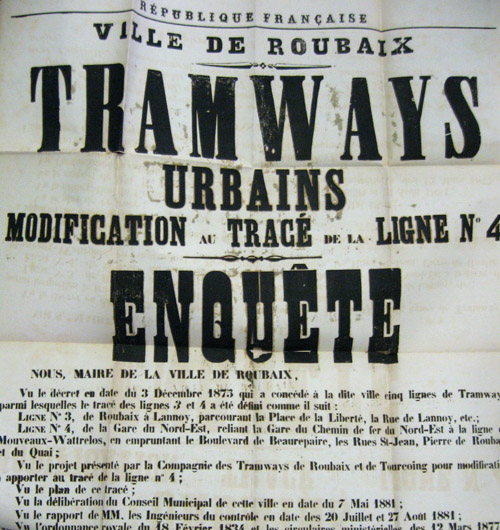

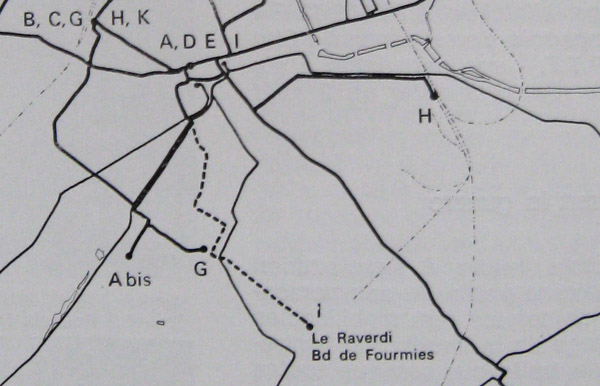

Le journal de Roubaix annonce en août 1902 la création prochaine de plusieurs nouvelles lignes de tramway, et notamment une ligne numéro 10, dite ligne du Moulin menant à l’extrémité du boulevard de Fourmies à la rencontre de l’avenue de Villas.. Cette ligne devrait emprunter les rues Neuve (du Maréchal Foch), du Moulin, de Beaumont, Claude Lorrain, Nicolas Poussin, le boulevard du Cateau, la place du Travail et le boulevard de Fourmies pour un total de 2450 mètres.

Mais cette annonce est un peu prématurée, car il faudra attendre la convention du 20 avril 1905 qui va concéder à la compagnie une série de lignes nouvelles que celle-ci va se hâter de construire.

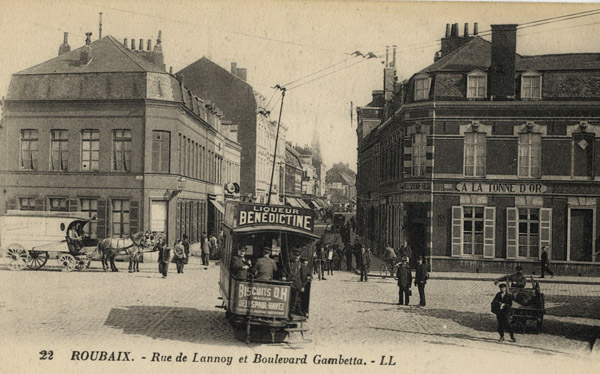

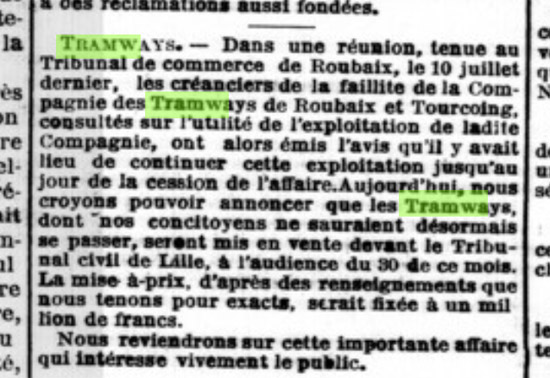

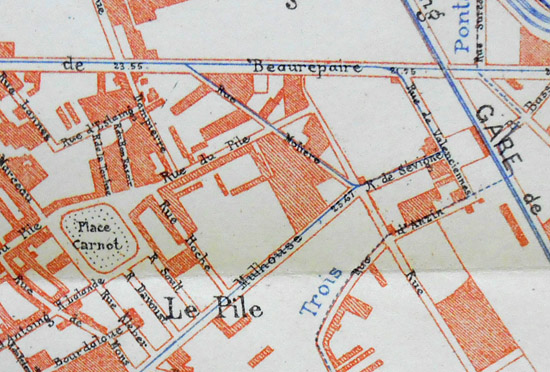

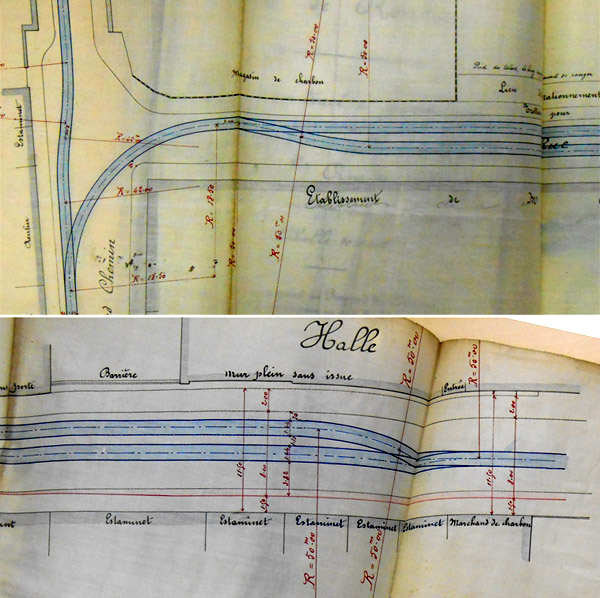

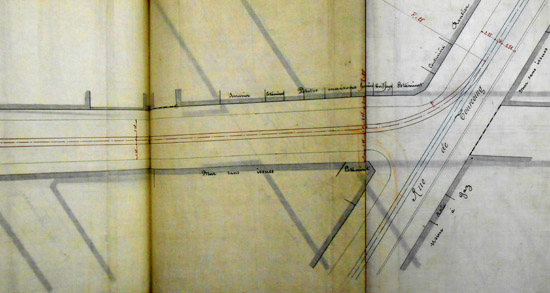

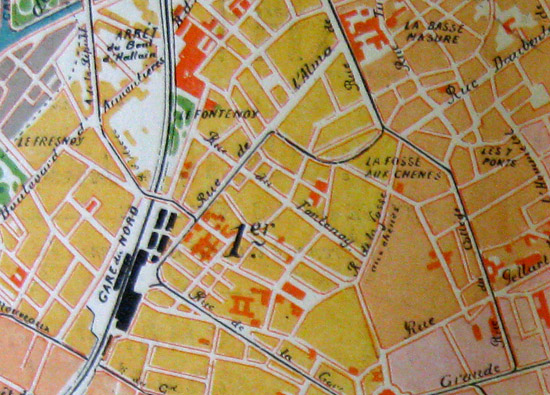

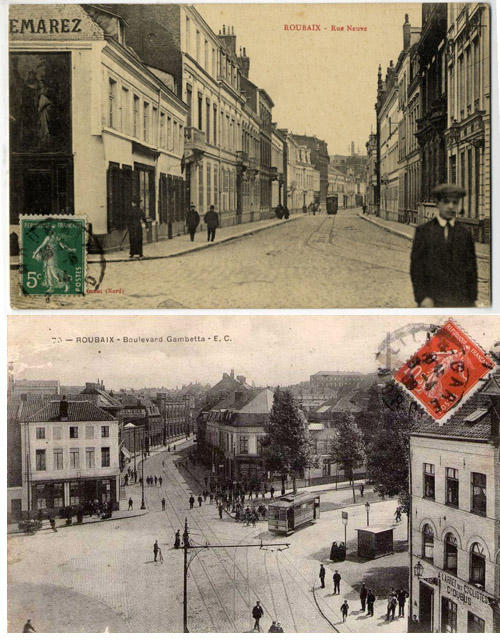

Pourtant, la réalisation de la ligne qui nous occupe aujourd’hui reste bloquée par le fait que la voie doit suivre la rue Neuve où est posée la ligne Lille-Roubaix, à l’écartement de 1m44, incompatible avec le choix de la compagnie roubaisienne qui a opté pour une voie métrique. La ligne lilloise devra changer d’itinéraire et emprunter le boulevard Gambetta. En attendant, on envisage à titre provisoire la pose d’un troisième rail qui permettrait l’utilisation de la voie par les deux compagnies. Par ailleurs, les nouvelles motrices qui permettront l’exploitation des nouvelles lignes ne sont pas encore arrivées. La ligne est finalement inaugurée en mars 1907 par une délégation officielle qui parcourt les lignes nouvellement établies à Roubaix et Tourcoing. Elle prendra très vite l’indice I, bien que désignée ligne numéro 10 dans le rapport du maire de 1910. En 1920, elle sera fusionnée avec la ligne D (Roubaix-Mouvaux) et portera désormais l’indice DI. Cette fusion répond à un besoin de la compagnie de reporter les manœuvres aux deux extrémités de la ligne au lieu d’embouteiller la grand Place.

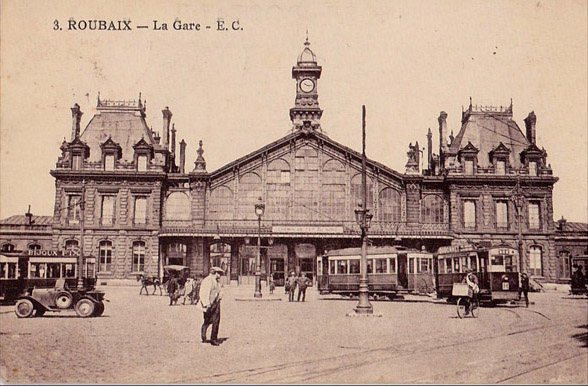

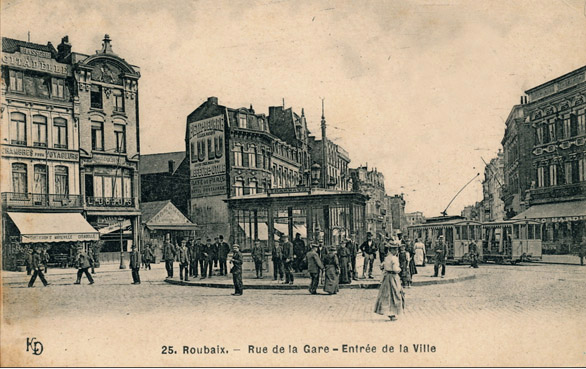

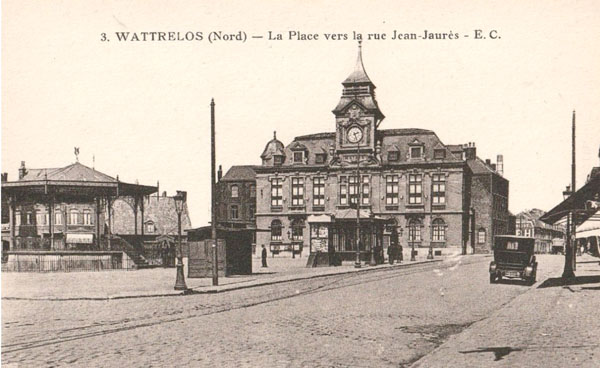

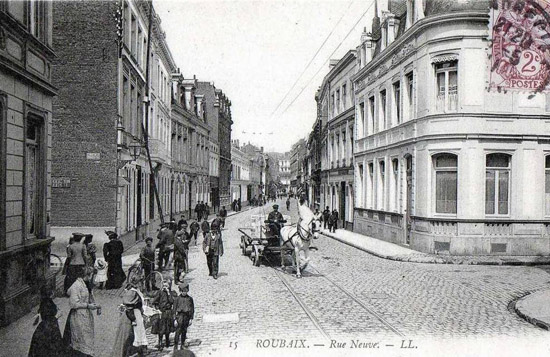

Le terminus se situe devant la mairie et l’on voit sur la photo une voiture quitter la place pour s’engager dans la rue Neuve sur la voie à 3 files de rails rue neuve devant l’ancien Hôtel de Ville, peu avant la construction de l’actuel.

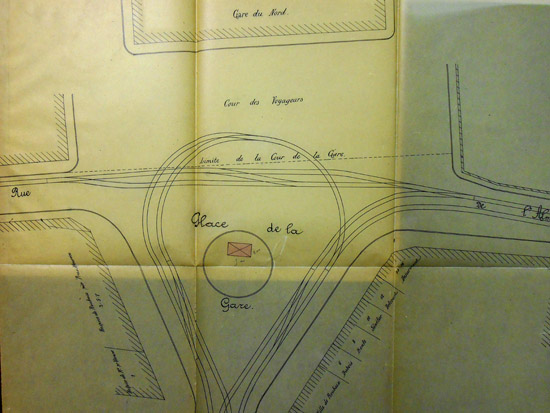

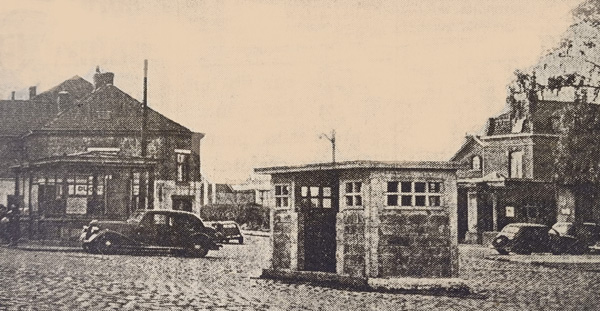

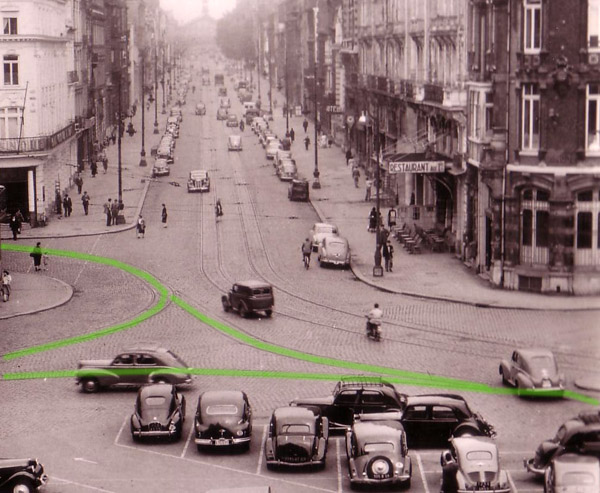

Plus tard, après la fusion avec la ligne D menant à Mouvaux on établira un branchement des voies en triangle entre la rue Neuve, celle du Maréchal Sarrail et la station de la Grand Place située devant l’église. La photo nous illustre ce branchement.

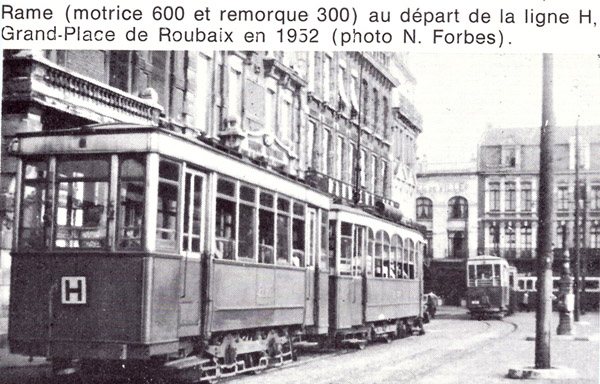

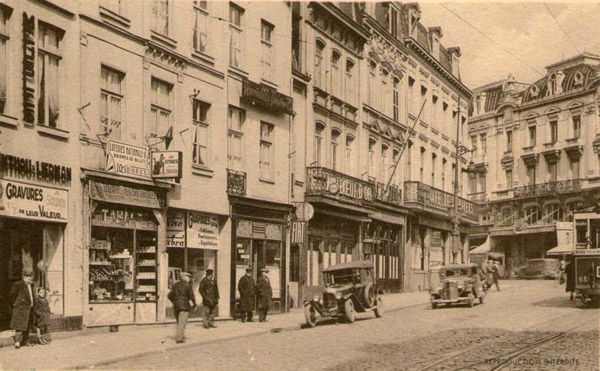

L’illustration suivante nous montre une motrice type 600 de l’ELRT de la fin des années 20 qui s’engage dans la rue Neuve où elle va rencontrer une aiguille de dédoublement de la voie. A cette époque, la voie à l’écartement de 1 mètre 44 de la compagnie lilloise aura disparu, détournée par le boulevard Gambetta et la rue de la Halle.

Le Journal de Roubaix nous détaille en 1907 les arrêts de la ligne. Le premier se situe rue Neuve (du Maréchal Foch), au croisement de la rue de l’Union (de la Poste). C’est un arrêt facultatif. Les voyageurs devaient descendre au milieu de la rue ; heureusement la circulation n’était pas très dense !

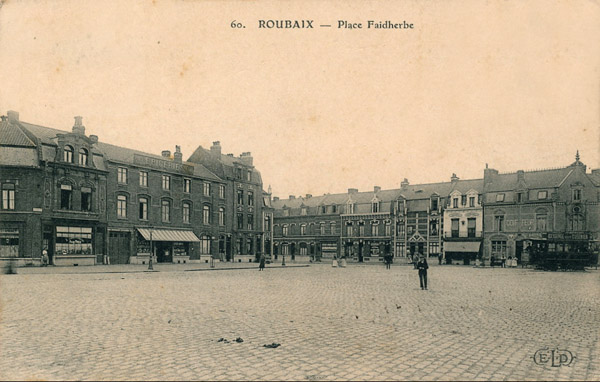

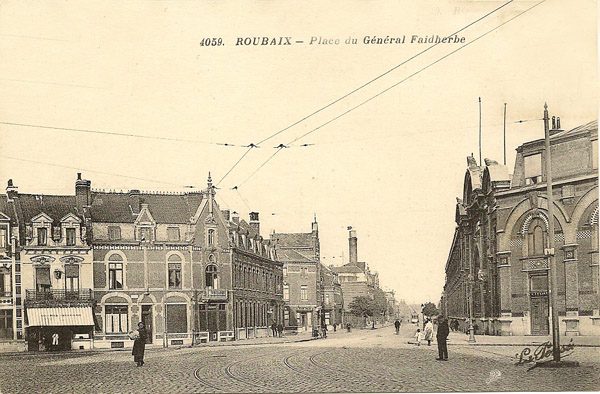

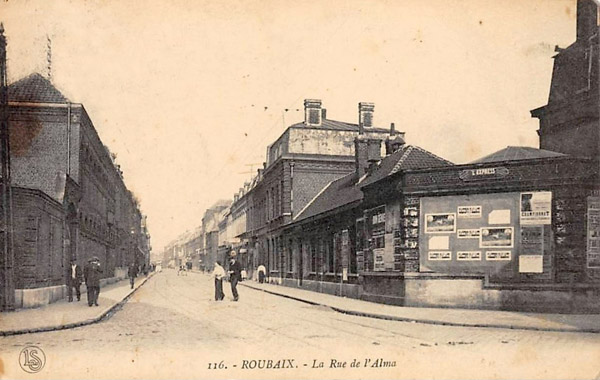

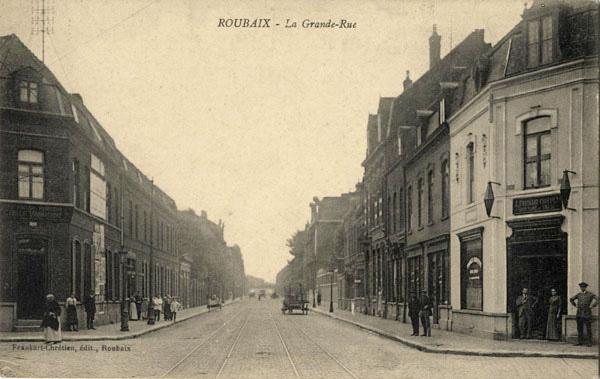

L’arrêt suivant est placé au coin du boulevard de Paris, à l’endroit où la voie se dédouble comme on le voit sur la première photo qui suit. Sur la deuxième photo on se rend compte que le dédoublement se poursuit au-delà du boulevard Gambetta, rue du Moulin. Sur la photo, on voit une voiture venant de l’hôpital par la rue de Douai et le boulevard de Paris (ligne de Barbieux) va tourner à gauche pour se rendre à la Grand Place.

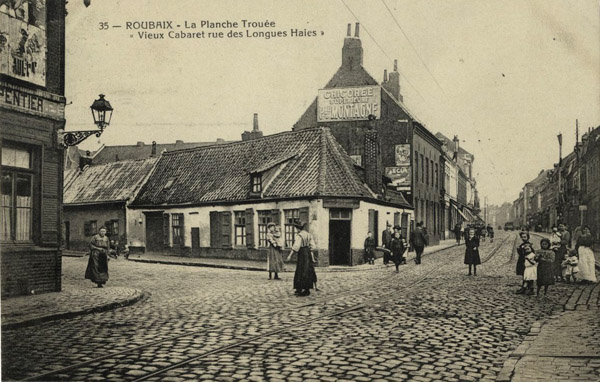

Au bas de la rue du Moulin, la voie est unique, comme on le voit sur la photo prise en direction de la place. A droite, l’entrée de la rue des longues Haies, au fond la rue Neuve et le boulevard Gambetta. Le support du fil de contact est alors confié à des poteaux plantés sur le trottoir.

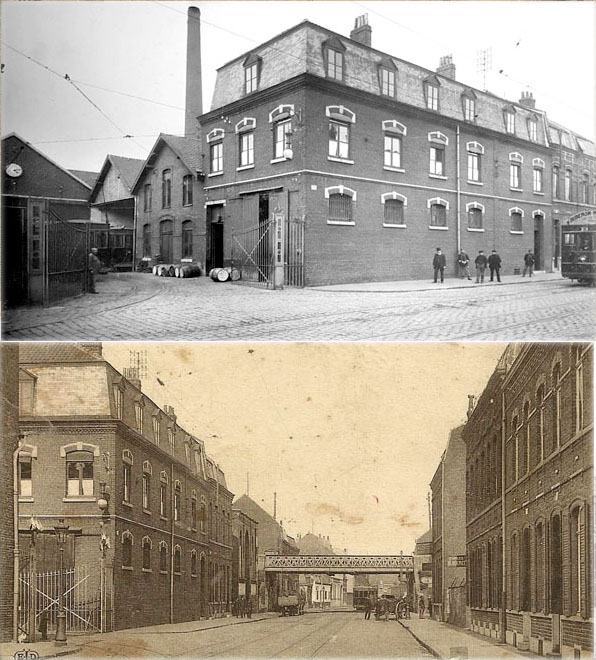

La voie double sera prolongée au fil du temps. La photo suivante, prise dans le sens opposé, nous monte l’aiguillage placé peu avant la courbe de l’usine Motte et Marquette, aujourd’hui remplacée par le garage Renault.

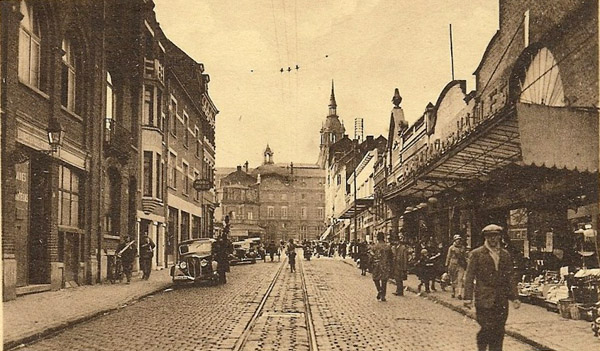

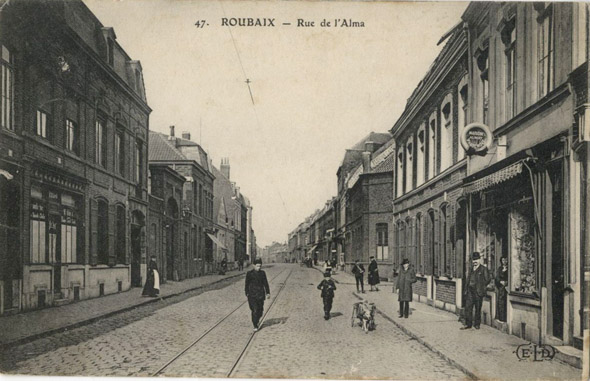

La photo qui suit nous montre la voie, toujours unique, prise un peu plus loin au coin de la rue du Havre, en direction du bas de la rue. La voie est placée dans l’axe de la rue et les poteaux sont à gauche en venant du centre ville. On remarque l’abondance des commerces dans cette zone.

La configuration des voies évolue et un plan de 1933 indiquera une double voie qui se poursuit jusqu’au carrefour avec la rue Ma Campagne, là où est placé le prochain arrêt facultatif.

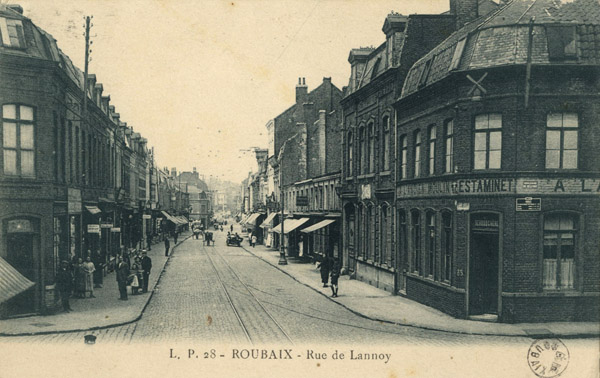

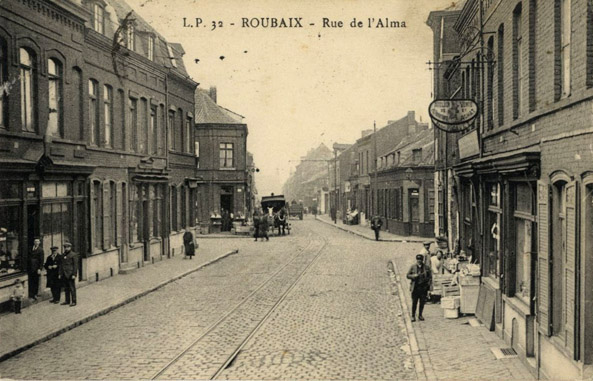

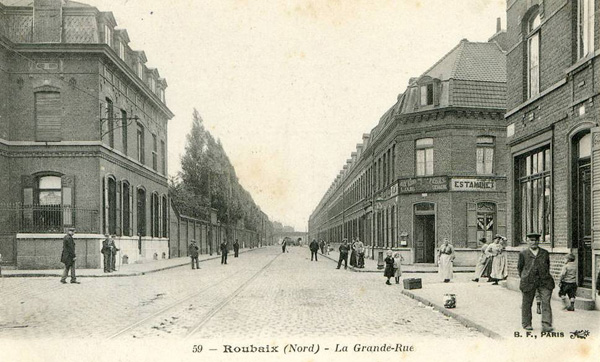

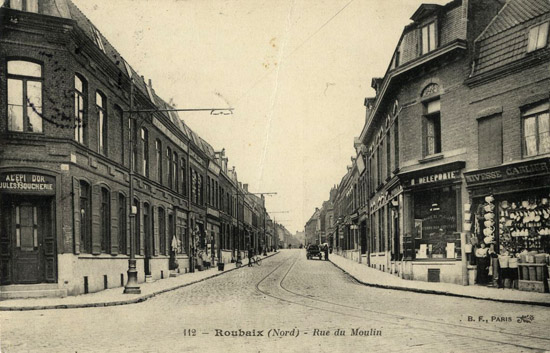

La photo suivante, prise aux environs de 1908, nous montre ce carrefour qui marque pratiquement la fin de la zone commerçante dans la rue. A gauche, l’estaminet l’Epi d’Or, et à droite, la pharmacie, sous la houlette respectivement de J Boucherie et de H. Delporte, qui officieront jusqu’au milieu des années 30. La quincaillerie Nivesse Carlier aura au 114 un destin plus éphémère : d’autres types de commerces s’y succèderont.

La ligne continue ensuite en voie unique et toujours en rampe, jusqu’au point culminant au carrefour des rues de Hem et Dammartin. La photo suivante, prise dans le sens de la descente, nous montre, au fond, le carrefour avec la rue Ma Campagne. Les enfants ont trouvé un terrain de jeu devant chez le photographe J.Bauchart dont on voit le magasin au 122 sur la gauche.

Le prochain arrêt facultatif est placé au carrefour de la rue Decrême. Ensuite, un garage, arrêt obligatoire en double voie, durant lequel la voiture attend sur une voie, avant de repartir, le croisement de celle qui vient en sens inverse. L’arrêt suivant sera facultatif, placé rue Henri Bossut. que le tram va emprunter après un virage à gauche.

A suivre.

Les documents proviennent de la médiathèque de Roubaix et des archives municipales.