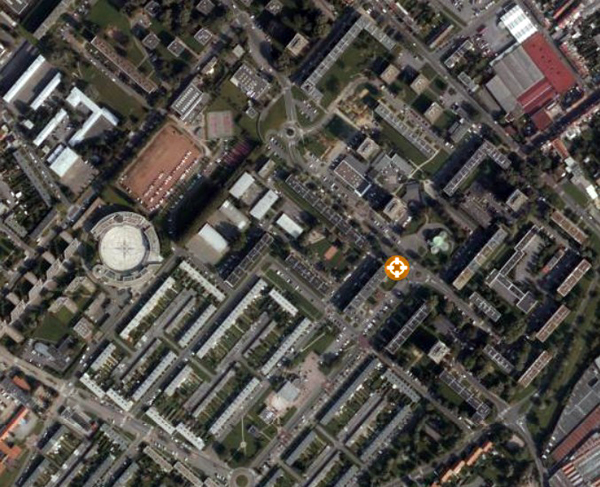

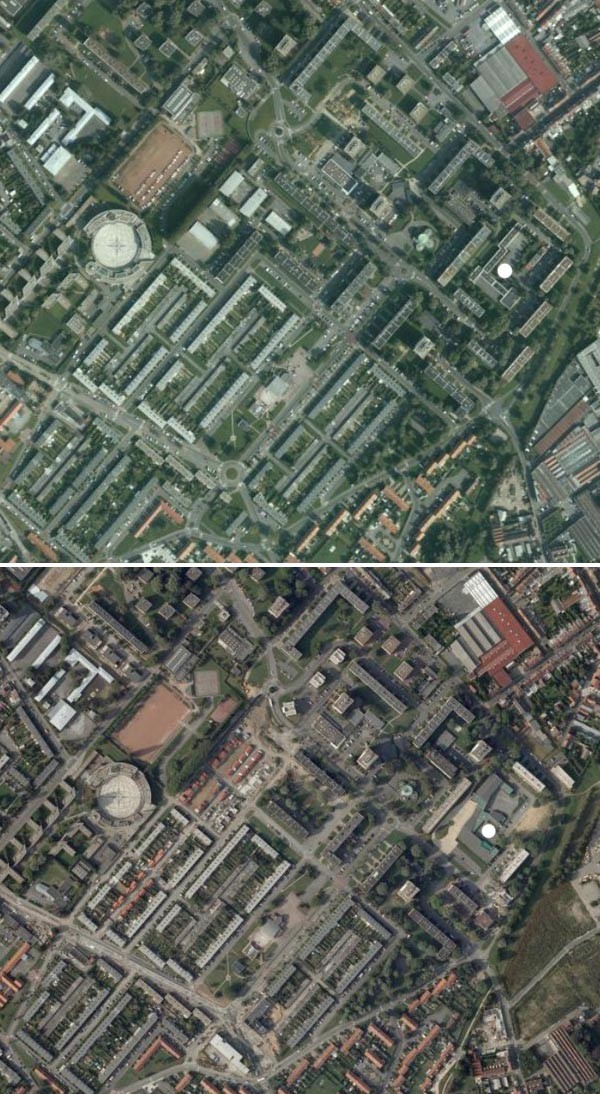

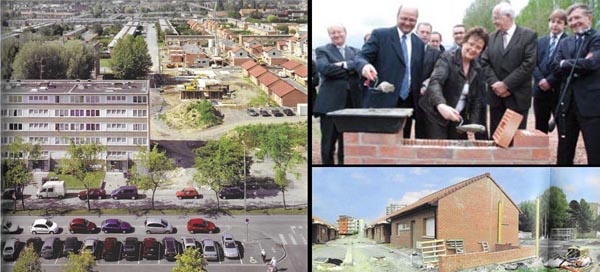

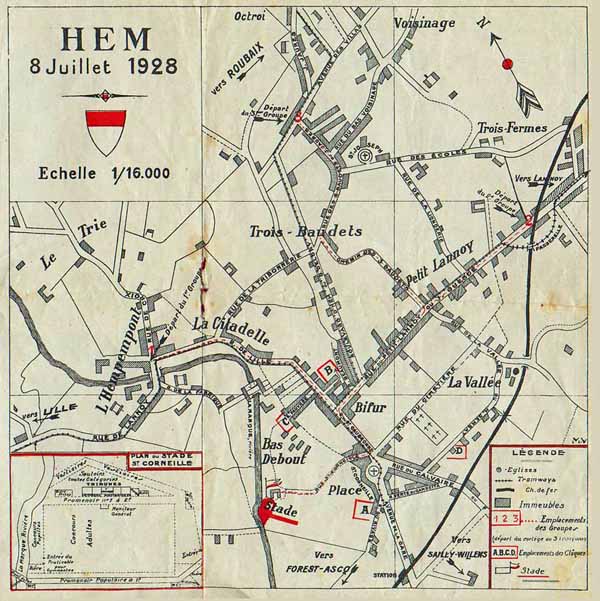

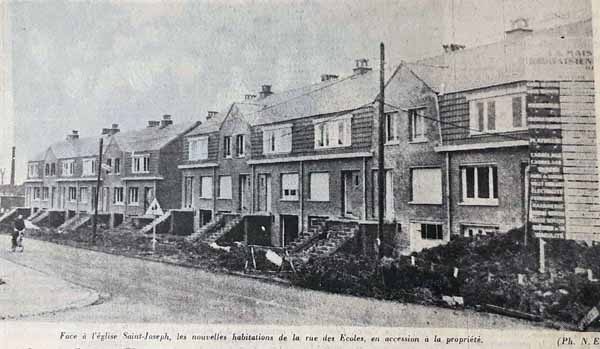

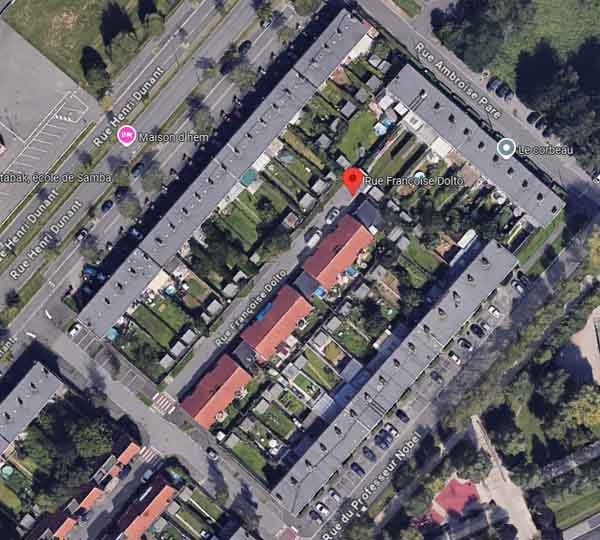

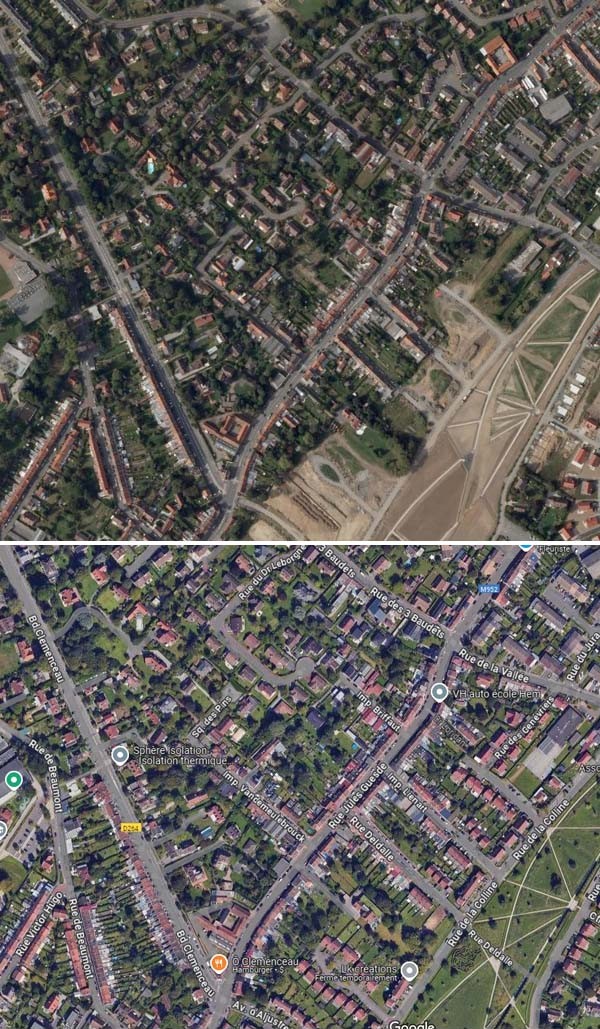

Une fois passé le carrefour de la rue de la Vallée et de la rue des Trois Baudets avec la rue Jules Guesde, cette dernière, en s’éloignant du centre est beaucoup moins commerçante, dans la première moitié du 20ème siècle. La vue aérienne de 1933 montre une rue de village entourée de champs et parsemée de quelques habitations de part et d’autre de la rue.

On décompte alors deux fermes, côte à côte, dans cette portion de la rue. La première, en venant du carrefour de la rue Jules Guesde et de la rue des Trois Baudets était déjà en activité au 19ème siècle, exploitée par la famille Deldalle qui avait racheté la propriété à la veuve Bayart. Dans les années 1960, c’est Jean Descamps qui reprend l’exploitation jusqu’à son expropriation au début des années 1980. C’est le lotissement de la rue Henri Waymel qui occupe le terrain de nos jours.

La deuxième, plus ancienne, est exploitée par la famille Boussemart, au 19ème siècle. Vers 1920, les bâtiments alors exploités par le fermier Duthoit (des 3 Fermes) sont reconstruits, puis Jules Descamps épouse Marie-Madeleine Duthoit et reprend l’exploitation. C’est en 1966 que son fils, Bernard, lui succède jusqu’à sa retraite, en 1994, année au cours de laquelle il cède ses terres à un autre agriculteur et le bâtiment sis au n°179 de la rue Jules Guesde, dans lequel il a ouvert une crémerie au début des années 1980, à un particulier.

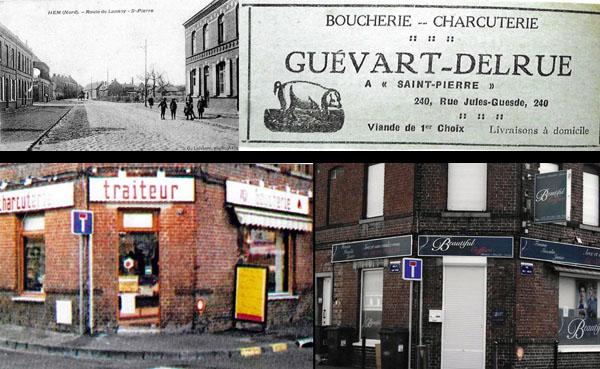

C’est également au 19ème siècle que remonte l’ouverture du Café Saint-Pierre, au 240 rue Jules Guesde, à l’angle de celle-ci et de l’impasse Saint-Pierre. Puis pendant près de 30 ans, de 1934 à 1961, l’établissement est tenu par Léon Guevart à la fois répertorié dans les Ravet-Anceau de l’époque comme cafetier et boucher. A la fin des années 1960, le café laisse sa place à une boucherie-charcuterie. Enfin, en 2013, c’est le salon de coiffure Beautiful Coiffure qui s’installe dans les lieux. (sur ce sujet voir un précédent article édité sur notre site consacré à la boucherie Au Fin Palais).

Il ne s’agit pas, à l’époque, du seul estaminet installé sur cette portion de rue. Les anciennes cartes postales nous permettent d’y situer au n°206, l’estaminet à l’enseigne « Au Printemps », exploité par le couple Prévot Liagre, dans lequel sont organisés des combats de coqs. L’établissement existe déjà depuis une trentaine d’années lorsque le couple le reprend en 1928. Par la suite ce sont des particuliers qui occupent les lieux.

A la fin de la seconde guerre mondiale est répertoriée, au n°212, la blanchisserie et teinturerie du Nord qui a ses ateliers au n°362. Puis plus rien et ce n’est que bien plus tard, et pour quelques années que la maison abritera ensuite un chauffagiste, Maurice Potelle avant de devenir le siège des Ets Bruleur service , entreprise de nettoyage de 1980 à 2012.

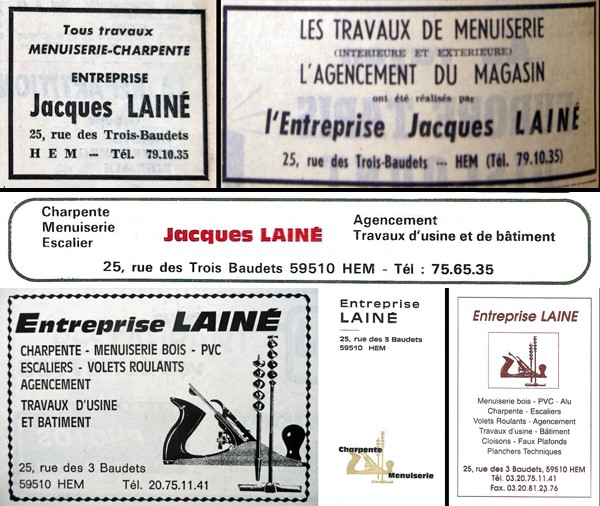

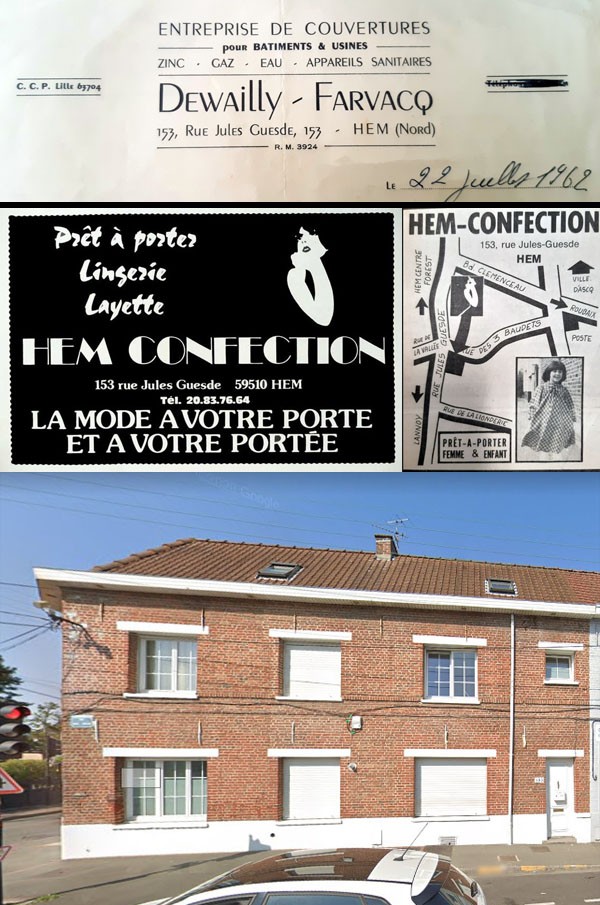

En dehors de cet établissement, à l’époque, on retrouve, dans le Ravet-Anceau, quelques artisans sur cette portion de la rue Jules Guesde, à savoir : couvreurs et maçons. Ainsi le couvreur Dewailly Farvacq est installé au n°153 des années 47 à 61 puis Emille Dewailly y prend la suite jusqu’en 1972. C’est en 1977 que Sonia Scoufflaire et Danièle Demoor y créent un commerce de prêt à porter à l’enseigne Hem Confection et ce pendant une dizaine d’années. Puis le bâtiment abritera une profession libérale avant de reprendre un usage d’habitation.

Deux maçons sont également installés, l’un au n°159, Mr Joveneaux, que l’on ne retrouve déjà plus dans les années 1950, et l’autre au n°230, Mr Laurent qui demeure répertorié à cette adresse jusqu’à la fin des années 1960. Actuellement le 159 abrite un domicile tandis que le 230 a hébergé l’entreprise de location de véhicules industriels d’Albert Degrandsart, laquelle a fermé ses portes en 1984. Actuellement aucune activité n’y est répertoriée.

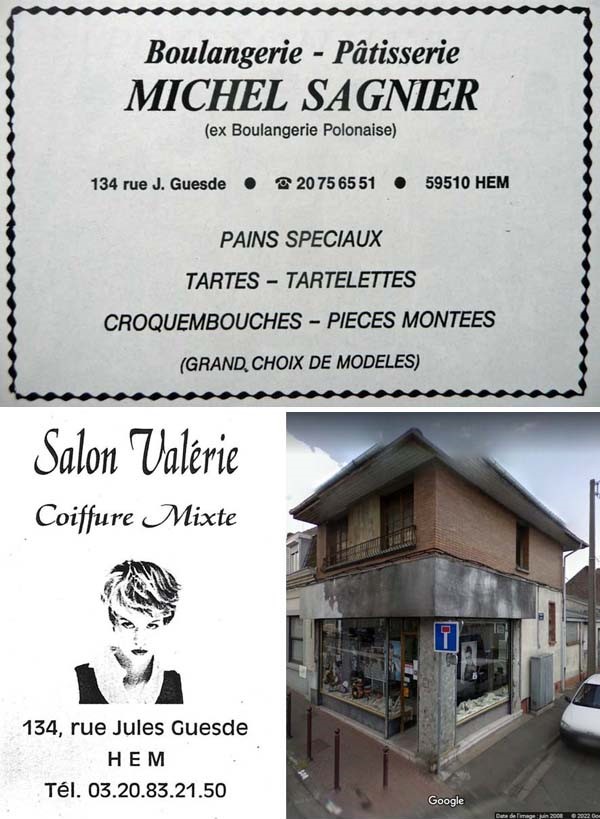

C’est au milieu des années 1950 qu’ouvre, au n°173, une boulangerie qui existe encore de nos jours sur ce même emplacement. Il s’agit de la boulangerie Bammez toujours gérée sous ce nom jusqu’aux années 1990, par André d’abord jusqu’à la fin des années 1980 puis par Renaud. C’est ensuite la SARL Delain qui succède à la famille Bammez et ce jusqu’en 2008. Puis le commerce est repris par les Jonckière toujours en activité en 2025.

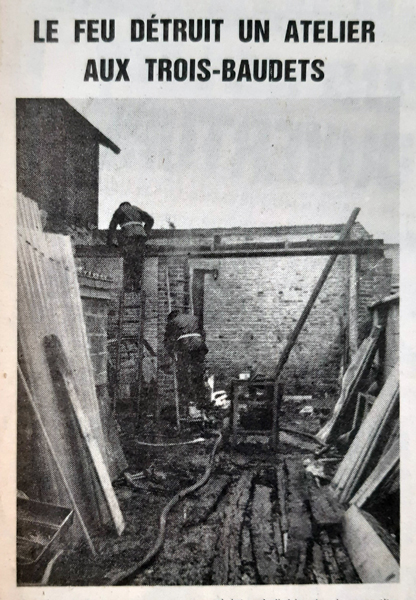

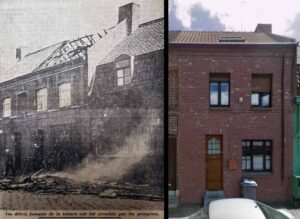

Un incendie impressionnant dévaste complétement le grenier d’une habitation située au n° 210, en février 1958. Le couple Vanderdonck se trouve dans sa cuisine, au rez-de-chaussée, quand ils sont avertis par une passante et un automobiliste du sinistre qui ravage le dernier étage de leur maison et détruit leur toiture, refaite à la libération,14 ans plus tôt. Les pompiers mettent deux lances en action et viennent à bout de l’incendie en peu de temps sans pouvoir déterminer précisément l’origine de celui-ci.

Les Transports Thomas s’installent au n°222 à la fin des années 1960. Ils céderont la place aux Transports Piat une trentaine d’année plus tard et pour une dizaine d’années. Après la fermeture de la société en 2012 un parking est aménagé là où les camions étaient précédemment stationnés.

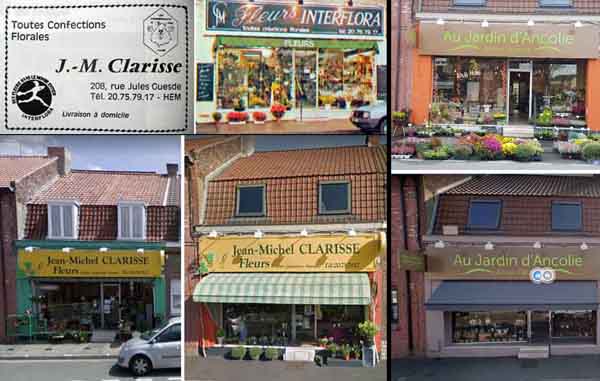

Dix ans plus tard Jean-Michel Clarisse installe sa boutique de fleuriste au n° 208. Jean-Michel et son épouse restent pendant près de 40 ans dans leur joli commerce où, tandis que Jean-Michel compose de magnifiques bouquets dans son atelier, son épouse sert la clientèle avec professionnalisme et une gentillesse exceptionnelle. Puis c’est Nicolas Pommart, déjà installé Place de la République, qui reprend le commerce quand le couple prend sa retraite. (sur ce sujet voir un précédent article édité sur notre site consacré à Ancolie).

Enfin Pizza Nostra ouvre ses portes, au début des années 1990, juste à côté de la boulangerie, au n°175. Antonio (dit Tony) et Françoise Fisicaro y proposent des pizzas à emporter qui font le bonheur des familles. De nos jours la Pizza Nostra est toujours en activité.

Les vues aériennes de cette portion de rue entre le carrefour des 4 Chemins et le carrefour Saint Pierre nous permettent de mieux percevoir l’évolution d’un quartier encore très agricole au début du 20 ème siècle et devenu plus commercial puis plus résidentiel au fil du passage des décennies.

Remerciements à l’association Historihem