En 1933, le vingt cinquième anniversaire de l’église Saint Joseph se fête dans le quartier des Trois Baudets. Les paroissiens pavoisent et, pour la circonstance, Mlle Pennel offre à la paroisse un terrain situé rue Jean Jaurès pour y construire une école privée: l’école maternelle et primaire Sainte Thérése qui reçoit la bénédiction le 1er Octobre.

Dix ans plus tard, alors qu’une Caisse des Ecoles Libres se crée dans la municipalité hémoise, on note que les quatre écoles privées de la ville (deux de garçons et deux de filles) regroupent 470 élèves contre 435 pour les écoles publiques. La cantine scolaire du quartier se trouve à l’école Paul Bert dans la rue des Ecoles voisine. En cette période d’après-guerre, c’est Mlle Lepers qui dirige l’école.

Dans les années 1950, chaque année, les anciennes élèves organisent, au profit de leur école, des séances cinématographiques tous publics à la salle des fêtes paroissiales. Ces comédies ravissent la population et assurent une rentrée d’argent pour l’école grâce au prix des places à réserver. Ainsi, en 1955, on note deux représentations du Manoir aux Oiseaux, alors que l’école est dirigée par Mlle Morel.

Par ailleurs, en 1959, les parents d’élèves de l’association « Ecole et famille » de l’école Sainte Thérése assistent à une conférence donnée par Mr Henri Dubled, secrétaire général de la fédération des associations familiales d’éducation populaire de Lille et des Flandres, sur le thème de la situation de l’enseignement libre en France.

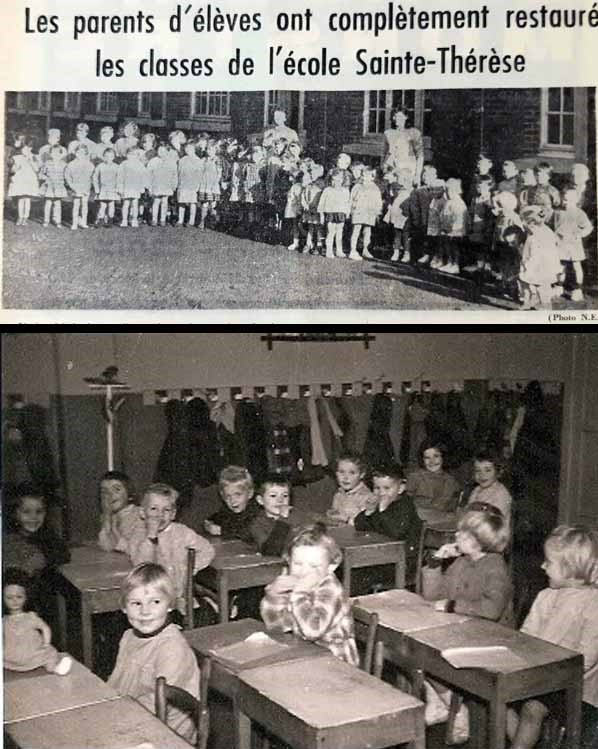

En 1964, l’école qui accueille 78 élèves dans une classe enfantine, un cours préparatoire et des cours élémentaires a besoin d’une rénovation. La restauration des classes est faite dans les meilleures conditions et aux moindres frais par une équipe dévouée de papas qui, durant les congés, apportent bénévolement la main d’oeuvre et les fournitures pour que leurs enfants bénéficient d’un cadre confortable et accueillant.

Mlle Nelly Meunier, directrice de l’école, reçoit, en 1969, la croix de l’enseignement chrétien des mains de Mgr Gand, dans la salle des fêtes de l’évêché. C’est une récompense bien méritée pour ses 25 ans de dévouement dans les écoles du diocèse dont 12 ans dans la petite école hémoise.

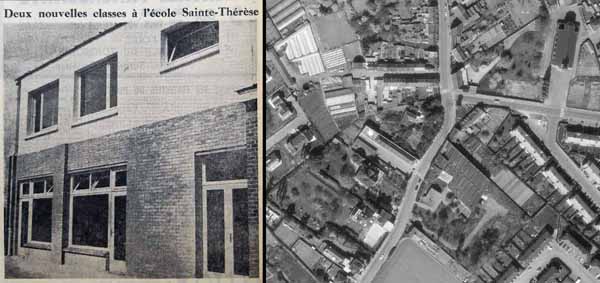

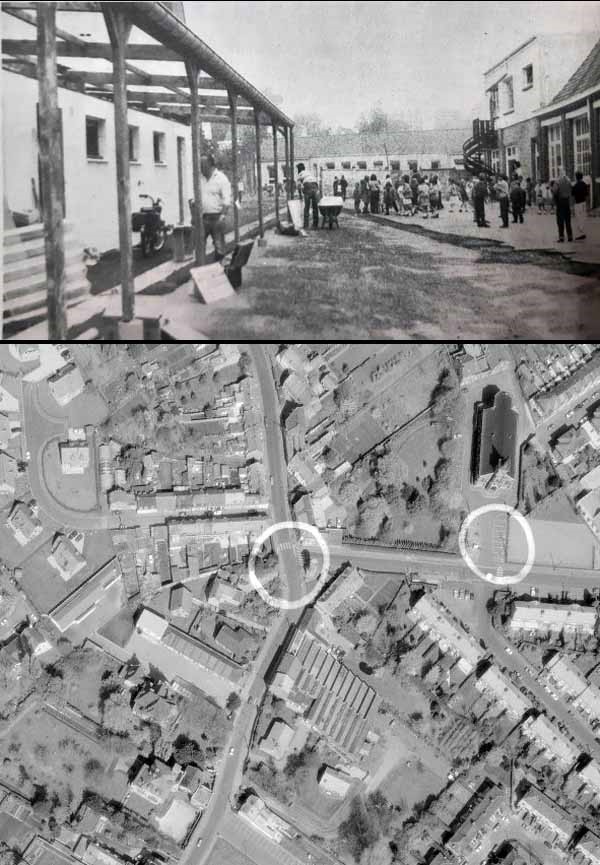

Au début des années 1970, l’école a considérablement augmenté ses effectifs et compte 154 élèves. C’est la raison pour laquelle, en 1971, deux nouvelles classes sont construites, destinées aux élèves du cours moyen et du cours élémentaire 2. Une opération portes ouvertes a lieu à la rentrée de 1971, pour permettre aux enfants et à leurs parents de découvrir les nouveaux locaux et les enseignants.

Durant la décennie 70, les fêtes d’écoles se succèdent, dans les écoles libres comme dans les écoles publiques, et l’école Sainte Thérése n’échappe pas à la règle. La fête peut se dérouler dans la cour d’école comme dans la salle des fêtes de la rue Leclerc, voire même dans le cadre des installations sportives municipales de Beaumont afin d’accueillir le maximum de monde dans des conditions optimales.

Le directeur de l’école, dans les années 1980, Mr Gamelin, n’hésite pas à exporter la fête notamment, en 1982, à la salle Hieronsens, rue de Beaumont, les gains de la journée étant destinés à financer des classes vertes. Il est aussi de la partie quand ce sont les parents d’élèves qui font appel à un magicien lors de l’organisation d’un goûter de Saint Nicolas à la salle des fêtes.

1984 est aussi l’année de la première classe blanche ou classe de neige pour une cinquantaine d’élèves de l’école. Ceux-ci se livrent donc à une activité de lavage de voitures durant tout un week-end pour réunir des fonds supplémentaires, tandis que, dans la grande salle de l’école, les mamans procèdent à une vente de gâteaux et de billets de loterie.

Un an plus tard, la petite école, qui compte à présent 9 classes, fête avec quelques temps de retard ses cinquante bougies, son ouverture remontant à septembre 1933. La fête a lieu dans les locaux de l’école Notre Dame de Lourdes, plus apte à accueillir le public attendu. Les anciennes directrices de l’école ont également été conviées pour l’occasion.

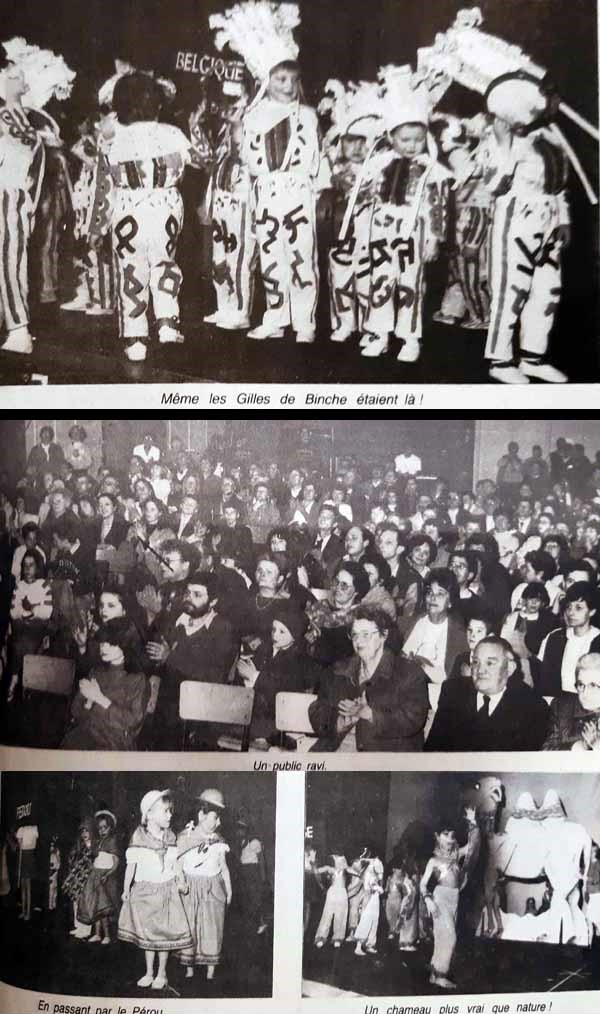

C’est en 1988 que 225 enfants de l’école, âgés de 2 à 12 ans, jouent en public leur comédie musicale « SOS Loisirs » à la salle des fêtes et se mettent sous la baguette magique du « passeur d’ennui ». Ils emmènent les spectateurs en voyage à travers le monde en une succession de costumes superbes et de maquillages scintillants dans des décors féériques.

Durant la même année, l’école Sainte Thérése est considérablement agrandie avec trois nouvelles classes de maternelle, flambant neuves, des nouveaux sanitaires, et fait sa rentrée avec un tout nouveau macadam pour sa cour de récréation. Mme Smeets et son équipe de 9 enseignants peuvent accueillir sereinement les 230 élèves.

Cet agrandissement permet le rapatriement et l’installation définitive dans les locaux de la rue Jaurès des trois classes de primaire jusqu’ici situées derrière l’église Saint Joseph. Après l’achat, l’année précédente, de la maison voisine pour y installer la cantine scolaire, l’acquisition d’un nouveau terrain a donc permis la construction de trois classes de maternelle et de sanitaires.

Une fois les anciens locaux repeints à neuf, l’agrandissement permettra l’ouverture d’une salle d’évolution ainsi qu’une autre salle réservée pour la sieste des petits. Les ouvriers ayant fait le maximum pour terminer à temps ce sont les enseignants qui ont mis la dernière main aux travaux en lavant, dépoussiérant et rangeant les différentes classes pour cette rentrée.

A suivre…

Remerciements à l’association Historihem