La décennie suivante est déterminante pour l’avenir de la cité qui a déjà (ou seulement) vingt ans d’âge. Sa population est très atypique et 50% de ses habitants ont moins de 20 ans et la densité des familles nombreuses et notamment de familles d’immigrés y est supérieure à la moyenne.

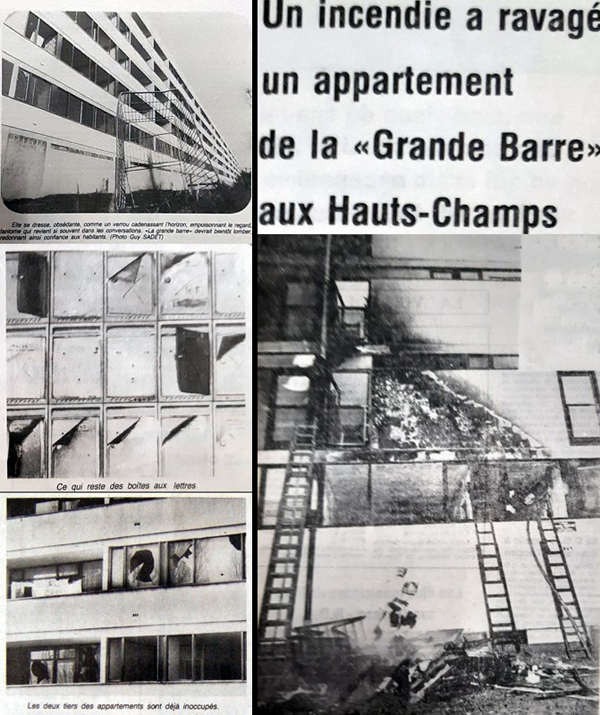

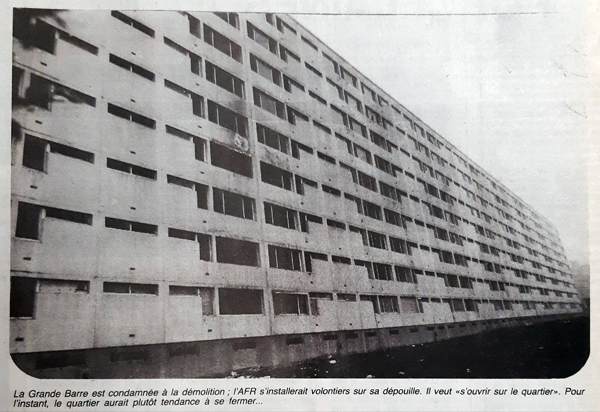

Le terrain a été utilisé pour des constructions rentables et manque cruellement d’équipements collectifs. Les logements de la grande barre s’avèrent dépourvus d’attractivité : les caves ne sont pas sûres, les chiens rendent difficiles les conditions de propreté et le chauffage par le sol pose des problèmes sur le plan de la santé.

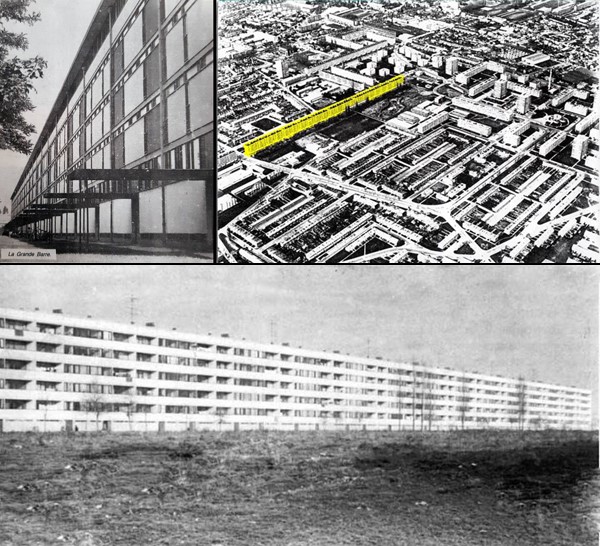

Bilan de la situation en 1980 : sur 375 logements 70 sont inoccupés de façon permanente ; les autres sont occupés par des locataires désireux de déménager au plus tôt. Le projet de réhabilitation imaginé par les promoteurs s’élève à la somme colossale de 2 milliards de centimes. La municipalité hémoise estime qu’il y aurait peut-être mieux à faire d’une telle somme pour donner un visage plus humain au quartier.

La structure, alors la plus menacée, c’est le centre social, lequel est pourtant le nœud vital du quartier, avec sa maison familiale, sa salle polyvalente et son club des jeunes. C’est pourtant le lieu de rencontre idéale entre les générations, qui propose une multiplicité d’activités, élément moteur indispensable de la cité.

Par ailleurs on peut citer le terrain de foot, géré par une association de quartier, le terrain d’aventures sur lequel travaillent deux animateurs, Promopop, le club de prévention dépendant de la DDASS, qui emploie quatre éducateurs à plein temps, le récent marché de la rue Dunant tous les jeudis après-midi. On déplore cependant la disparition de la supérette de l’avenue Laennec, en espérant une réouverture prochaine.

Dans le quartier, même s’il existe ces raisons d’espérer, la tension est au maximum dans les relations humaines. Le chômage crée des ravages (Hem ville dortoir n’offre déjà que 2200 emplois à une population forte de 7890 salariés en 1975), notamment dans les familles immigrées : sur 60 jeunes 3 seulement ont du travail…des bandes se constituent où ces jeunes, au ban de la société, se retrouvent une « famille » d’adoption.

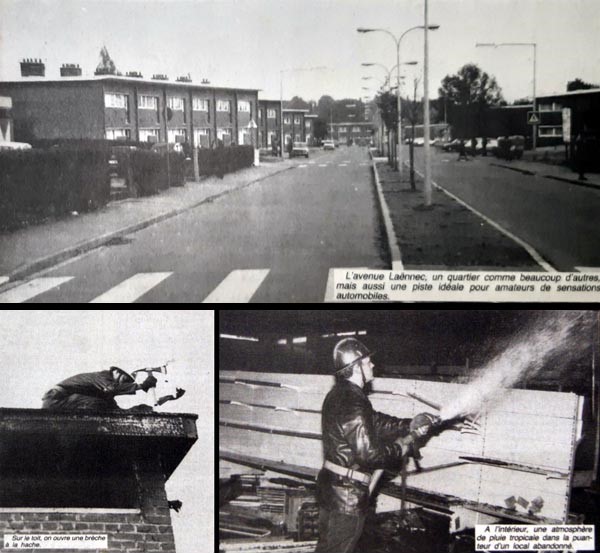

Le résultat est le suivant : gymkanas nocturnes, lampadaires et vitres brisées, « balades »sur les toits des garages ou dans les jardins, musique à tue-tête et bien d’autres désagréments qui pourrissent la vie des habitants du quartier, lesquels ne supportent plus le tapage nocturne et l’insécurité permanente qui sévit dans la cité.

Au début des années 1980, le quartier est donc « défavorablement renommé ». L’avenue Laennec est devenue l’autoroute des adolescents de Roubaix-Tourcoing qui y trouvent un public pour leurs rodéos automobiles. Par ailleurs les locaux désaffectés du supermarché subit fréquemment des incendies d’origine criminelle tel que celui de l’été 1983 qui dévore les vieux meubles, plafonds et paille d’isolation des murs avant l’arrivée des pompiers sans atteindre la laverie et le débit de tabac voisins.

C’est l’organisme GIL, sis à Tourcoing, qui en est le propriétaire et qui gère les milliers de logements construits par les HLM et le CIL, et emploie pour ce faire des gardiens d’immeubles, femmes de ménage et hommes d’entretien en grand nombre. Pour se rapprocher des locataires il décide d’ouvrir trois agences décentralisées dans certains quartiers dont celui des Hauts-Champs. L’agence y est ouverte rue Henri Dunant pour gérer toutes les demandes de réparation, mutation, visite de logement, encaissement des loyers, etc.

Par ailleurs un centre municipal d’accueil puis une mission locale sont ouverts, dans la grande barre. La mission locale est en prise directe avec les jeunes auxquels elle propose stages de formation et emplois à l’issue de celle-ci. Elle agit en lien avec tous les organismes déjà existants : centre social, club de prévention et associations locales. Elle coordonne le lancement de deux maisons de quartier dont la première s’ouvre rue Dominique Larrey et contribue à l’ouverture d’une maison des jeunes rue Villemin.

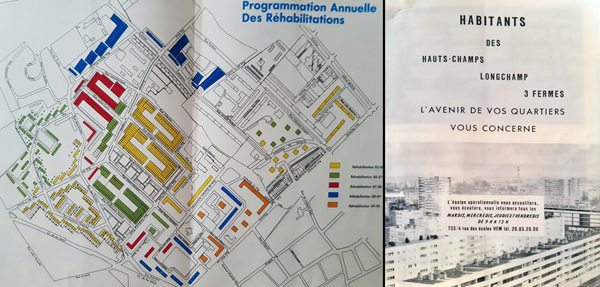

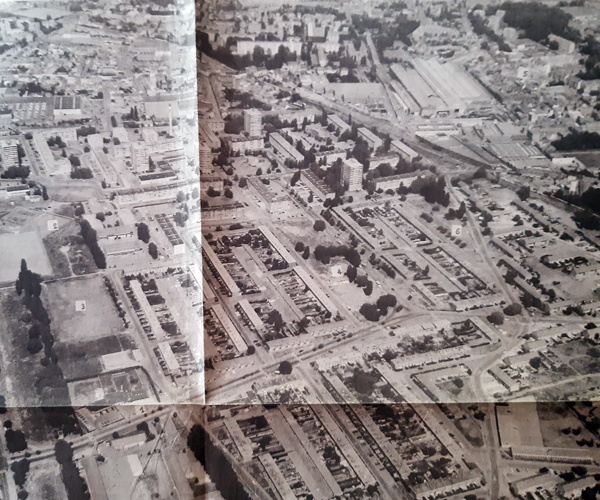

Finalement, en 1985, la décision est prise de mettre à bas la grande barre et de lancer une vaste campagne de réhabilitation des autres immeubles, au total 529 logements collectifs et 151 logements individuels. Une programmation annuelle des réhabilitations est établie sur une durée de cinq ans et un questionnaire est envoyé aux habitants du quartier. La municipalité va également améliorer les services de la permanence d’accueil d’information et d’orientation. Reste en suspens le devenir de la petite barre : démolition ou réhabilitation.

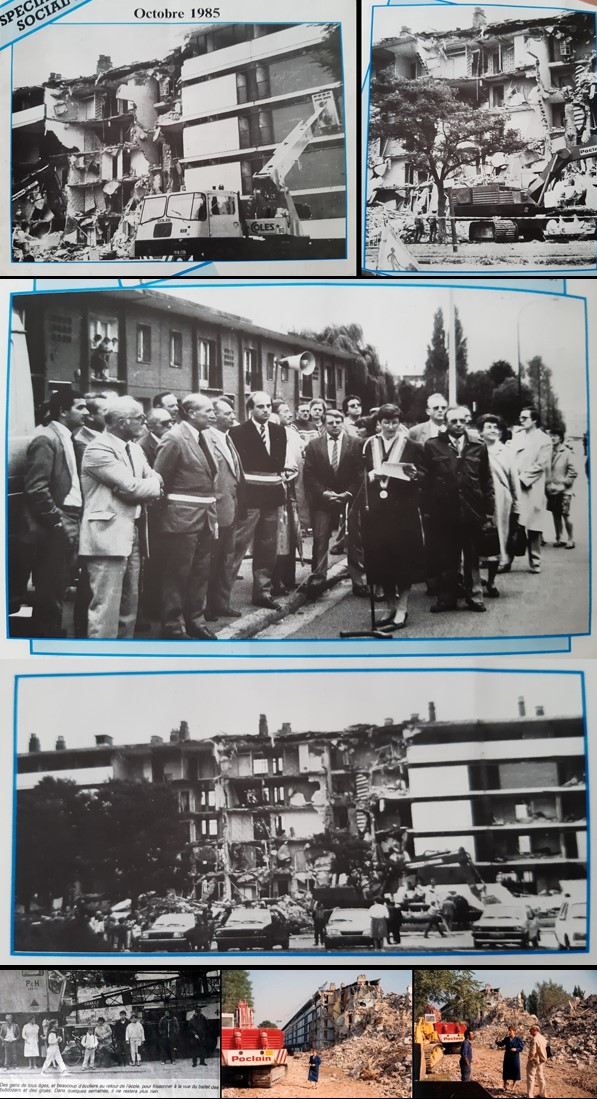

Après l’arrêté de péril pris en décembre 1984, avec injonction au propriétaire, le CIL, de détruire l’immeuble dans les 4 mois à venir, c’est finalement en septembre 1985 que commence la démolition de la grande barre, symbole 25 ans plus tôt de la « cité d’avenir » projetée sur l’ancienne plaine des Hauts-Champs.

Entretemps, avant que l’immeuble ne soit muré, le vent faisait claquer les portes des logements vidés de leurs occupants et l’immeuble n’abritait plus que des squatters indésirables et des récupérateurs de tuyauterie gratuite, de baignoires à bon marché et de portes à prix cassés. Les riverains, à la fois soulagés et inquiets assistent à la fin d’une époque…

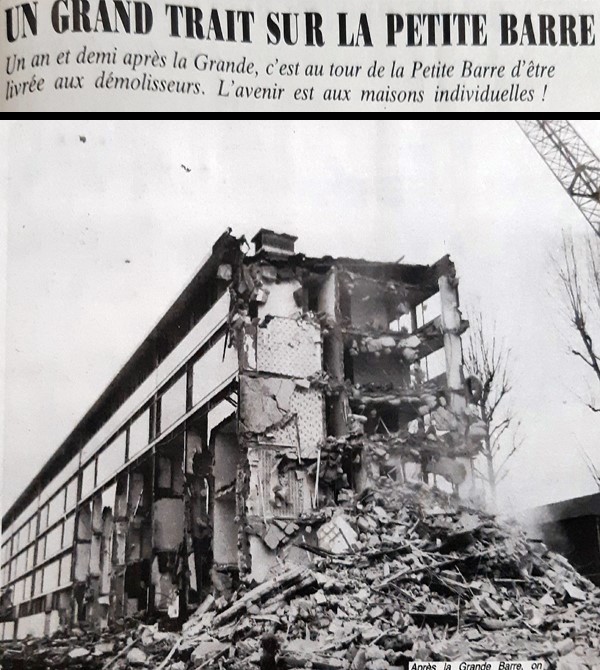

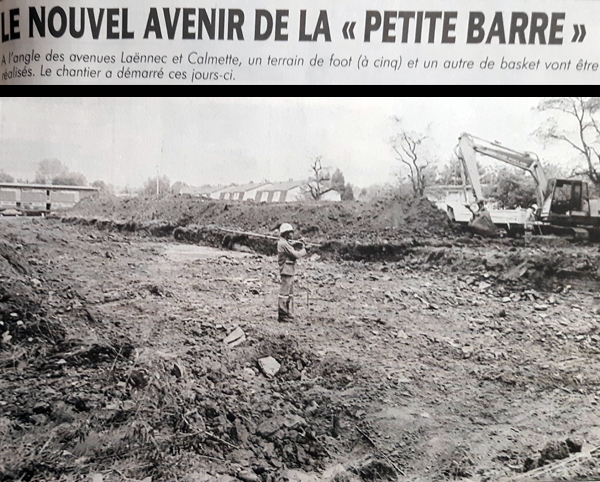

Près de deux ans après cette démolition la petite barre tombe à son tour sous les coups des démolisseurs. Immeuble inoccupé depuis de nombreux mois, sans portes ni fenêtres, c’était devenu un véritable chancre dans le quartier et un danger pour les enfants désireux d’en faire un terrain d’aventures.

Cette fois, entre l’arrêté de péril et la démolition des premières cloisons ne se sont écoulés que 9 jours. La municipalité souhaiterait voir à sa place un lotissement de maisons individuelles dès 1988. Finalement en 1994, après avoir accueilli le village du chantier de l’école de police, c’est un terrain de football en herbe ainsi qu’un terrain de basket en enrobé qui sont destinés à investir les 3.200 mètres carrés sur lesquels étaient bâtie la petite barre, à l’angle des avenue Calmette et Laennec.

A suivre…

Remerciements aux archives municipales de Roubaix et à la ville de Hem.