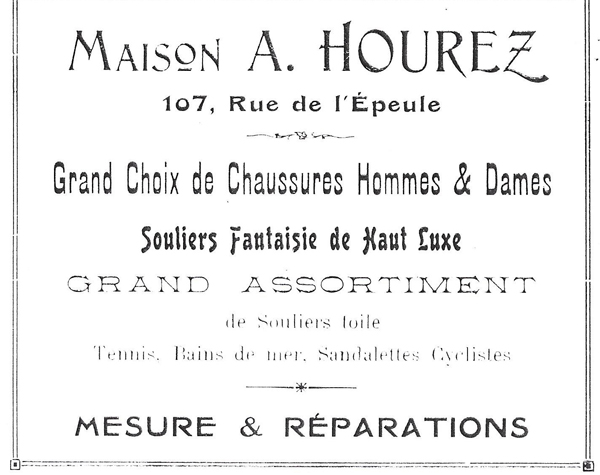

Depuis plus d’un siècle, le 107 rue de l’Epeule à Roubaix, a toujours été occupé par un commerce de chaussures. Dans les années 1910, il s’agit du magasin de A. Hourez

Le point de vente est ensuite tenu par Mlles Carette dans les années 1920, jusqu’en 1961. La photo ci-dessous représente la façade du magasin de chaussures des sœurs Carette vers 1950. A gauche on distingue une partie du commerce des cycles Vercoutère.

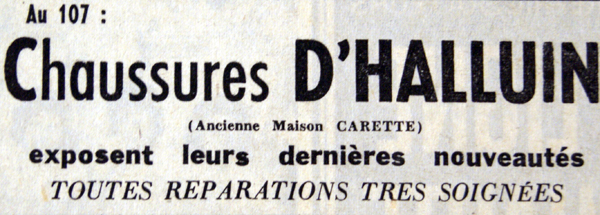

Fernand D’Halluin est cordonnier à Linselles. Il est ambitieux et souhaite, avec son épouse Geneviève, ouvrir un magasin de chaussures dans une grande ville proche. L’occasion se présente en 1961, quand les deux sœurs Carette décident de prendre leur retraite, et cèdent leur point de vente, aux époux D’Halluin.

Fernand et Geneviève gardent l’enseigne existante : « Au Petit Cendrillon » car elle possède une bonne notoriété dans le quartier de l’épeule. Fernand continue son activité de cordonnier, puisqu’il a installé son atelier dans la réserve, juste derrière le magasin.

Fernand et Geneviève développent leur affaire fortement pendant toute la période des années 60. Fernand vend des chaussures sur les marchés et Geneviève tient la boutique.

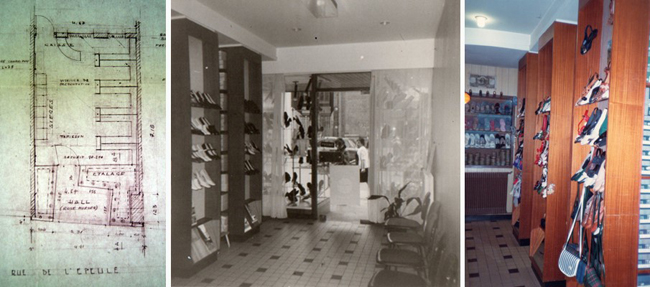

En 1969, ils décident de rénover complètement leur commerce qui en a bien besoin. Ils font appel à Max Ecoeur, décorateur installé à Lomme, pour transformer la façade, et aménager complètement l’intérieur.

Le résultat est magnifique : la porte d’entrée se trouve un peu en retrait par rapport au trottoir, ce qui permet une très grande vitrine d’exposition de chaque côté. La porte est protégée la nuit, par un rideau de fer. Le carrelage de l’entrée est en marbre de couleur rose.

A l’intérieur, sur la droite, les chaussures sont exposées sur des meubles tout en hauteur, et à gauche, se trouvent plusieurs sièges afin que les clients(tes) puissent essayer différents modèles avant de choisir. Le comptoir en forme de demi-lune et de couleur orange est placé au fond du magasin, juste à côté de la porte de la réserve, qui donne elle-même sur l’habitation

La gamme de produits est très large, de façon à ce que chacun puisse trouver ce qu’il recherche : du haut de gamme, bien sûr, comme les chaussures Clerget, mais les plus grosses ventes se font avec la marque Gepy de la maison Gep, un milieu de gamme qui convient parfaitement à la clientèle de ce quartier populaire.

Fernand et Geneviève ont 4 enfants : Guy, Philippe, Jean-Jacques et Marie-Chantal. En 1976, soucieux de leur avenir, les parents décident d’ouvrir des magasins de chaussures pour eux, ou plus précisément pour les 3 aînés :

– pour Guy le magasin de Wattrelos Sapin Vert, 7 rue de l’Union

– pour Philippe, celui de Wattrelos Laboureur, 266 rue Carnot

– pour Jean-Jacques, celui de Roubaix au 229 boulevard de Fourmies

Les trois garçons ont une parfaite connaissance de la chaussure, puisqu’ils ont aidé leur père Fernand sur les marchés.

Quant à la cadette, Marie-Chantal qui travaille dans le magasin de la rue de l’épeule, elle pourra dans un avenir proche, reprendre le commerce.

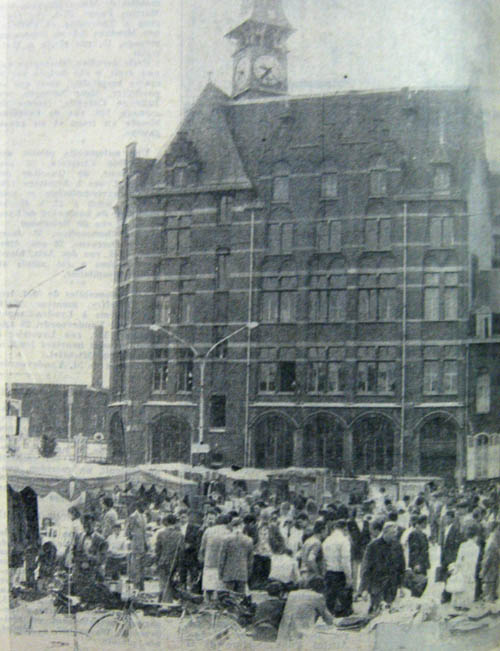

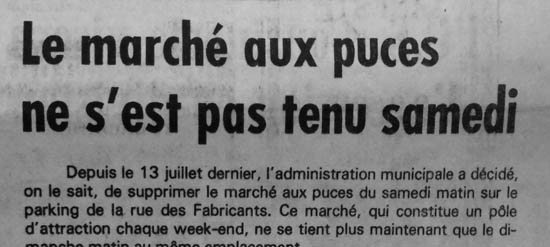

Fernand est très investi dans la vie de son quartier. Il est, pendant de très nombreuses années, président du comité des fêtes du quartier Epeule-Alouette-Trichon. Il organise la braderie de la rue de l’épeule, les fêtes quinquennales, le football humoristique, les courses en sac, le banquet des anciens, etc

En 1984, Fernand et Geneviève prennent leur retraite. Marie-Chantal reprend la boutique à son compte et embauche sa belle sœur Krysia pour continuer l’activité du commerce. Elle habite à l’arrière du magasin avec son mari Daniel Goossens et leurs 3 enfants.

Comme ses parents, Marie-Chantal s’investit également dans l’animation de la rue de l’épeule ; elle est secrétaire de l’Union des Commerçants du quartier, dont la présidente est Nathalie Desfrennes de la droguerie voisine Debril. L’Union Commerciale organise en particulier les soirées des sosies, spectacle renommé et populaire dans le quartier, financé par l’association ; Commerces et Quartiers.

Lors des premières Cavalcades du centre-ville, Marie Chantal est présente pendant deux jours, place de la Liberté à son stand « Au Petit Cendrillon ». Sur la photo ci-dessous figurent Miss Roubaix métropole, Marie-Chantal et au fond, son mari Daniel.

L’Union Commerciale diffuse également avec l’association Commerces et Quartiers, le calendrier annuel distribué par les commerçants de la ville.

En 1991, Daniel et Marie-Chantal Goossens-D’Halluin ont l’occasion d’acheter leur immeuble qu’ils louaient jusqu’à présent au propriétaire, Mr Debaere.

Marie-Chantal, en 2010, décide de rajeunir l’image de l’enseigne en modifiant le fronton, et de réaménager à nouveau l’intérieur, en changeant l’ensemble des étagères de présentation.

Vers 2015, les affaires sont de plus en plus difficiles car les sites de vente de chaussures sur Internet, sont des concurrents virulents. Marie-Chantal et Daniel envisagent d’arrêter leur activité. Ils annoncent en 2018 une liquidation totale des stocks avant fermeture pour cause de retraite. La réputation de leur commerce est telle que tout le stock de chaussures est vendu en très peu de temps. Le magasin ferme définitivement ses portes après 57 années d’activité.

L’ensemble immobilier et commercial est cédé en 2019 et le magasin devient un commerce de bouche : O Poulet Braisé en 2019, C.Pizz en 2020 et Gharnata en 2021.

Remerciements à Marie-Chantal et Daniel Goossens-D’Halluin ainsi qu’aux archives municipales.