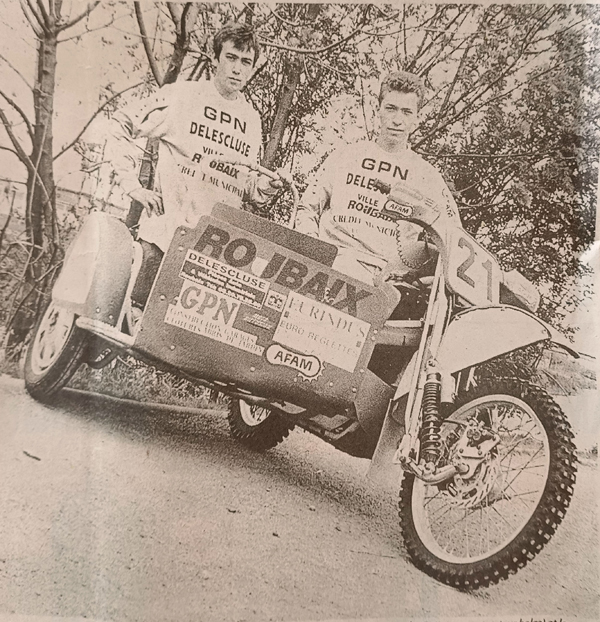

Les deux frères forment une superbe équipe, encadrée par leur père Robert. Ils sont concentrés pour chaque compétition, avant pendant et après la course, notamment pour leur entraînement physique, mais également pour la préparation du matériel de l’attelage.

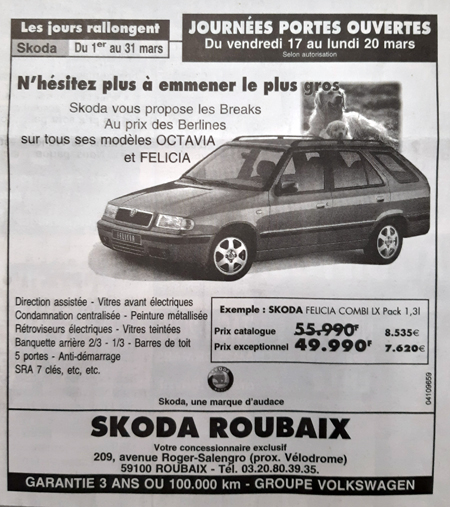

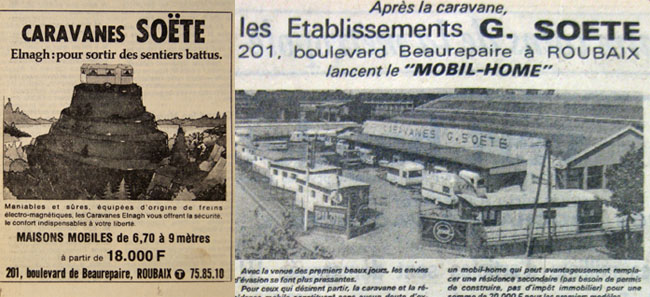

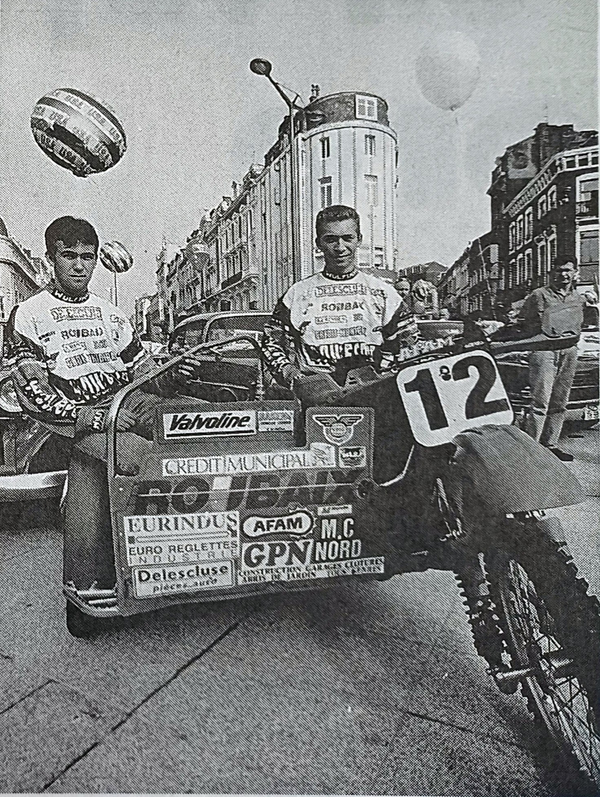

Le financement est un problème, car une saison coûte environ 100.000 Frs. Heureusement qu’il y a des sponsors qui donnent un bon coup de main financier, comme le Crédit Municipal de Roubaix et son président Raymond Thiollier, et quelques entreprises du quartier : Eurindus rue Dampierre, Delescluse boulevard de Beaurepaire mais encore GPN plaques de béton, Afam accessoires motos et bien sûr la ville de Roubaix dont l’équipage porte le nom aux quatre coins du pays.

Roger Sinko, conseiller municipal, président du comité de quartier Sartel Carihem, président de l’association sportive du quartier, pèse de tout son poids pour que la ville en prenne conscience et participe activement.

En 1998, ils terminent 9° car une épreuve n’a pu être disputée pour cause de blessure, mais ce résultat leur permet de participer au prochain championnat du monde.

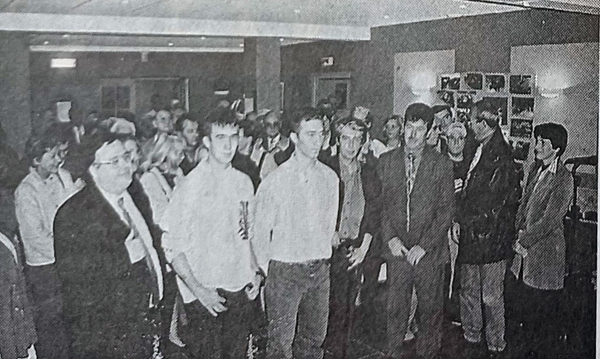

En cette fin d’année 1998, une réception a lieu au siège de l’entreprise Eurindus au 5 rue Dampierre. pour établir le bilan de l’année écoulée en présence de Mr le Maire, René Vandierendonck. Le président Roger Sinko souligne les qualités de ce jeune équipage et ses excellents résultats de l’année. Le championnat du monde, c’est un niveau au dessus et il va falloir trouver les moyens supplémentaires pour faire bonne figure dans les compétitions.

En fin d’année 1999, une réception a lieu à l’hôtel Bellevue, rue du maréchal Foch, pour établir un bilan de leur participation au championnat du monde de cette année, en présence de René Fermont représentant de la fédération française de motocyclisme, et président du moto club du Nord et de Mr le Maire de Roubaix.

Laurent et Sébastien n’ont participé qu’à 5 épreuves sur les 9 pays organisateurs, par manque de moyens financiers. Alors Roger Sinko lance un vibrant appel à tous : la ville de Roubaix, les sponsors mais aussi les roubaisiens qui peuvent aider en prenant une carte d’adhésion à 50 Frs.

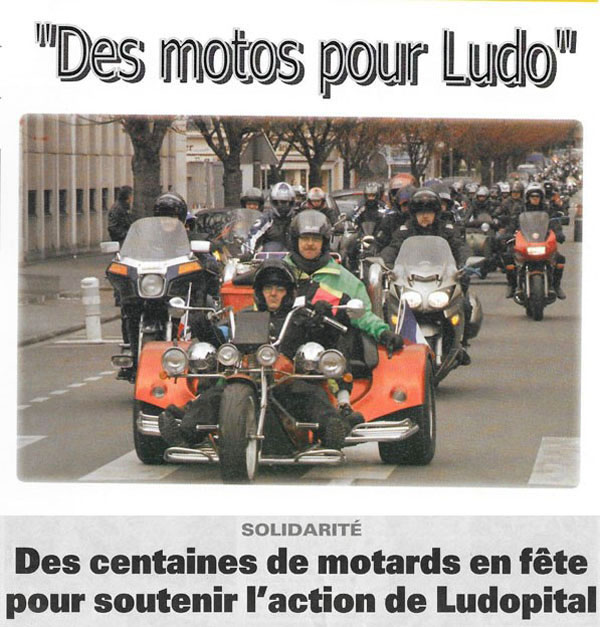

La photo ci-dessous date de Noël 1999 lorsque le père Noël est descendu de l’hôtel de ville, en rappel pour atterrir dans le side car des deux frères.

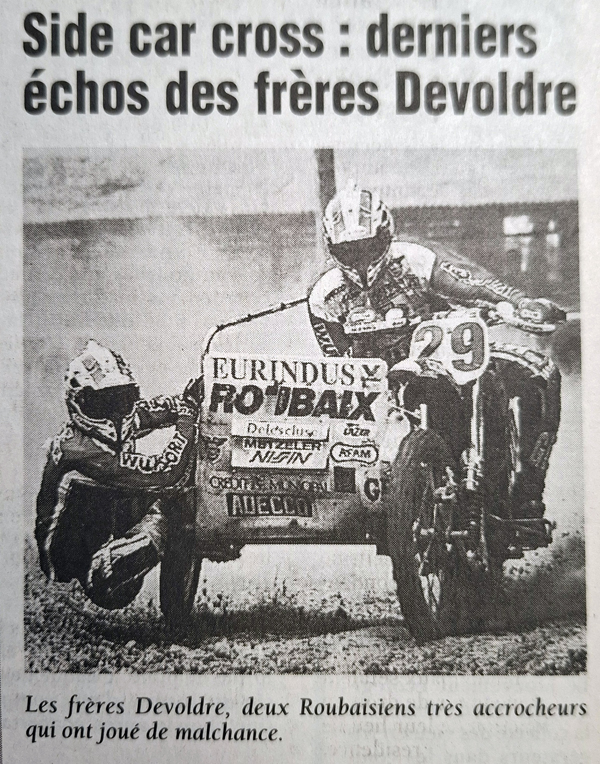

Les performances des deux frères leur attirent toujours la sympathie et l’admiration de tout le milieu. Normal parce qu’ils font des miracles avec des bouts de ficelle ou presque. La préparation du matériel et l’organisation du transport se fait toujours en famille, papa Robert Devoldre doit parfois fermer son garage quelques jours, maman Marie-France Devoldre gère la maintenance, les vêtements et les repas.

Un nouveau matériel arrive : un attelage presque au top composé d’un châssis hollandais et d’un moteur autrichien de 650 cc. Ils finissent 4° au championnat de France en 1999.

Les frères Devoldre terminent en 3° position au championnat de France 2000 , car la fin de saison a dû être anticipée, suite à une blessure de Sébastien : rupture des ligaments croisés et ménisque cassé.

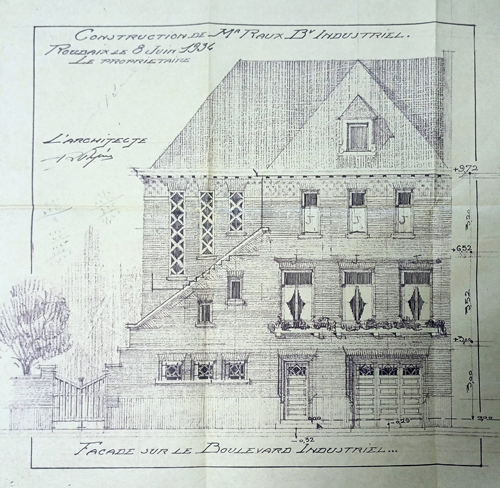

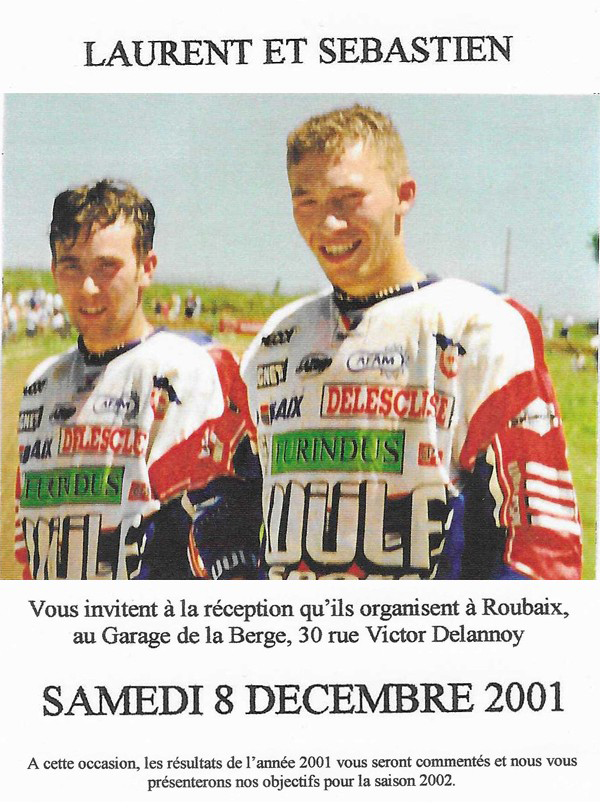

C’est dans les locaux de l’entreprise Delescluse, au 17 ter boulevard de Beaurepaire, en Décembre 2002, qu’est faite la présentation du nouveau side car en présence du maire René Vandierendonck, de son adjoint au sport Henri Planckaert, de Stéphane Carbone de la Sté Eurindus, d’Albert Antoin des Ets Delescluse, de la « team », des sponsors et des amis. Les deux frères ont repris l’entraînement sur du sable au Touquet ou sur le circuit de Condé sur Escaut et préparent la saison 2003.

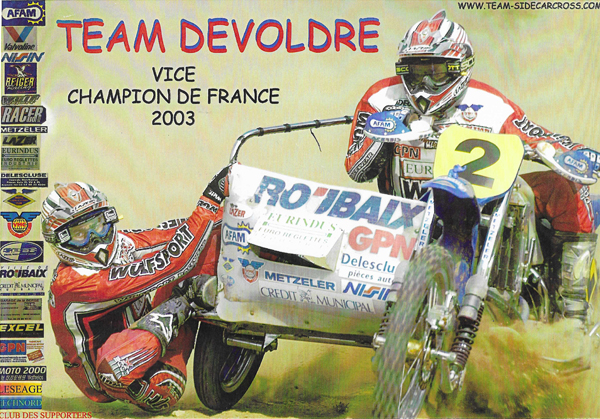

La saison 2003 démarre sur les chapeaux de roues, pour les frères Devoldre. Ils enchaînent les épreuves à un rythme effréné et comptent bien finir sur le podium en fin de saison. Leur persévérance est payante, puisqu’ils sont vice champion de France 2003 et terminent 19° au championnat du monde.

Comme chaque année, une réception a lieu en Décembre, elle se déroule, cette année 2003, au garage familial rue Victor Delannoy. En présence d’ Henri Planckaert et de Bernard Carton, Albert Antoin, président de l’équipe roubaisienne, prend la parole et salue les résultats exceptionnels de cette année, rappelle que 400 membres font partie de l’équipe des supporters, et fait encore appel aux donateurs car les frères Devoldre manquent de moyens financiers. Ils restent toutefois les Ben-Hur des temps modernes.

Les compétitions continuent de plus belle en 2004, jusqu’en 2006 où, lors d’une course, Laurent prend un énorme caillou sur la tête, qui brise ses lunettes et son casque. Atteint très sévèrement à l’oeil gauche, il est hospitalisé et doit abandonner la fin de saison, et la compétition définitivement.

Le bilan sportif de Laurent et Sébastien est exceptionnel. En 11 années de courses, ils sont montés 5 fois sur le podium ( dans les 3 premiers ) pour le championnat de France INTER

Ils reprennent ensuite la gérance du garage familial. Puis, près de 20 années plus tard, en 2024, Sébastien reprend l’entraînement, passe pilote, et son fils Kurtis de 18 ans prend sa place dans le panier. La 4° génération Devoldre arrive ! Nul doute que nous allons en entendre parler d’ici quelques temps.

Remerciements à Robert, Laurent et Sébastien Devoldre, ainsi qu’aux archives municipales.