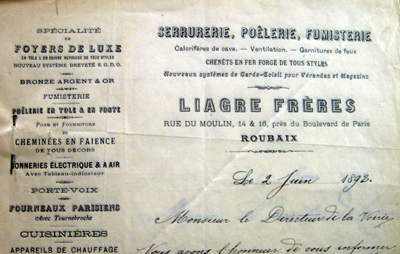

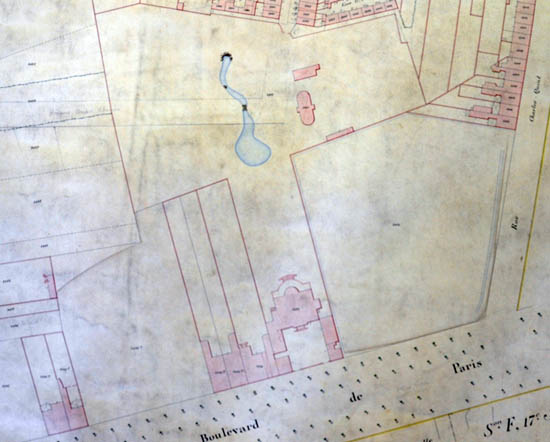

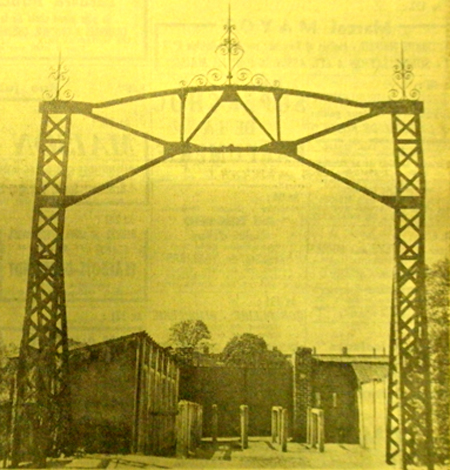

Les frères Liagre, serruriers sont installés en 1886 en bas de la rue du Moulin, mais ils cherchent un emplacement plus favorable et bientôt remplacés rue du Moulin par un ferblantier, ils transportent leur commerce vers le bas du boulevard de Paris. En 1892 ils demandent l’autorisation d’effectuer quelques travaux modifiant la façade de l’immeuble situé dans les premiers numéros pairs pour y installer un magasin. La propriété est vaste, constituée de plusieurs corps de bâtiments. Elle va permettre plus tard la cohabitation de plusieurs activités à la même adresse. La propriété, comme celles situées entre la rue de Lille, la rue des Loups et le boulevard de Paris appartient aux hospices de Roubaix.

La façade comprend un rez de chaussée où s’ouvre une large porte et, à sa droite, une grande vitrine. L’ étage est surmonté d’ un fronton central. Tout au long de son existence, cette façade semble avoir été blanche.

Les frères Liagre sont donc installés boulevard de Paris avec un magasin dont le numéro est le 2, puis le en 8 en 1894-1900, et enfin le 14, à la suite de renumérotations successives. Toujours serruriers, ils étendent leurs champs d’activité à la poëlerie, la tuyauterie et la fumisterie. Ils se spécialisent notamment dans la fabrication de cuisinières. Derrière le magasin se situent les ateliers de fabrication.

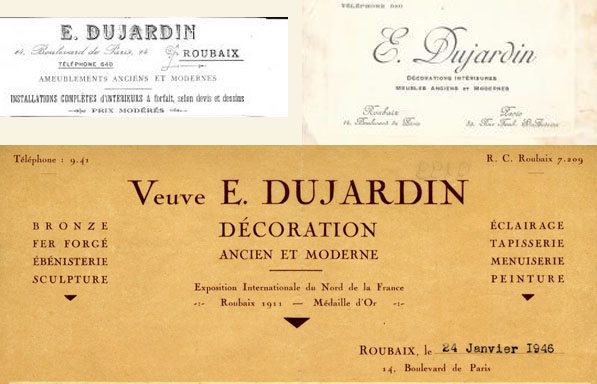

Ils partent ensuite s’installer au 8 de la rue Neuve (voir à cet égard le sujet consacré aux frères Liagre) et, en 1910, on trouve à leur place Eugène Louis Dujardin qui fait commerce d’ameublement, et à la même adresse, la veuve Marie Dujardin, sa mère née Rudent (son père, Eugène Théodore, négociant, est décédé en 1899). Sa mère est une ancienne institutrice, qui tient alors un magasin d’antiquités..

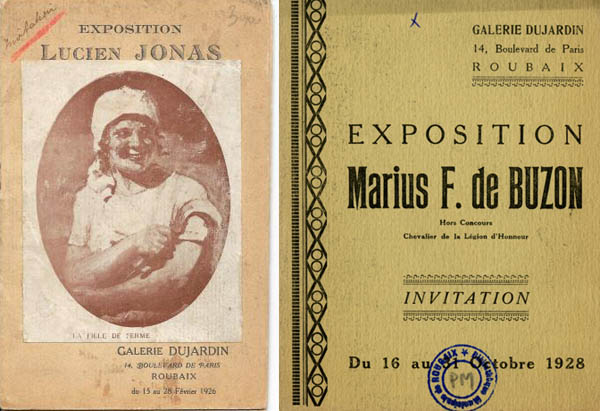

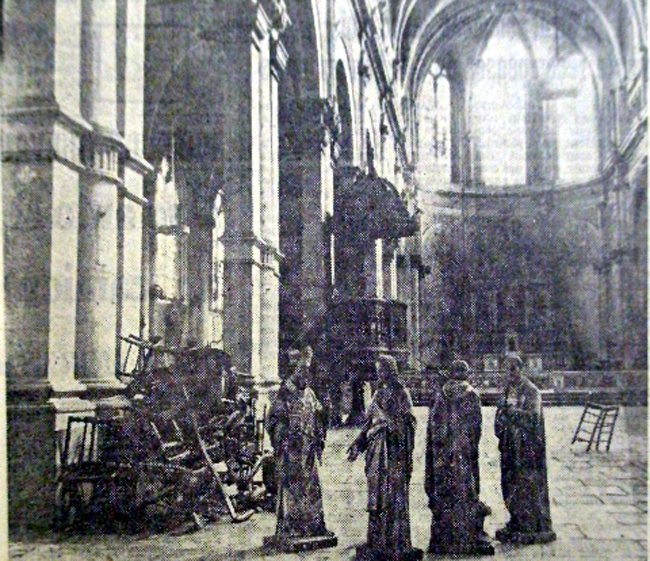

Parallèlement à ses activités dans la vente de meubles, Eugène Louis Dujardin ouvre en 1905 avec Jean Courier la première galerie d’art de Roubaix, hébergée dans ses locaux du boulevard de Paris où il fonde la société des artistes roubaisiens. Des liens familiaux ne tarderont pas à se nouer entre les deux familles, puisque Eugène Louis épousera en 1913 Jeanne-Marie Courier, tandis que sa sœur, Rose Marie, va épouser Maurice Courier, le frère de Jeanne Marie. Tous deux ont pour père le co-fondateur de la galerie. Le recensement de 1906 fait donc état de trois habitants au numéro 14 : Eugène, sa mère et sa sœur, avec le concours de laquelle il exploitera la galerie.

La galerie Dujardin contribuera à faire connaître des artistes roubaisiens, tels ceux du « groupe des 10 » en montant de nombreuses expositions. Sa renommée débordera largement du strict cadre roubaisien. Sans doute pris par le développement de la galerie, les Dujardin cessent dans les années 20 leur commerce d’ameublement. Seule la mère continue d’exploiter son magasin d’antiquités .

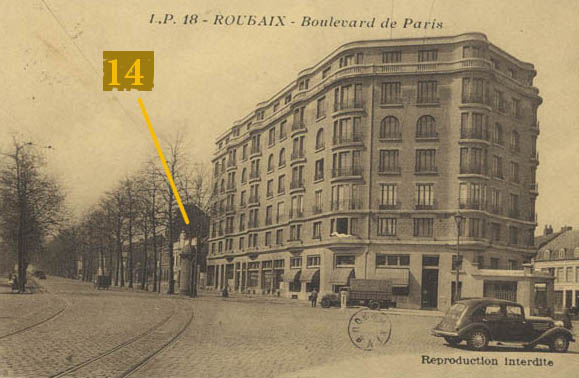

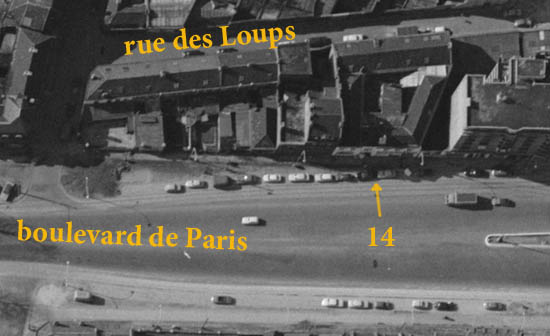

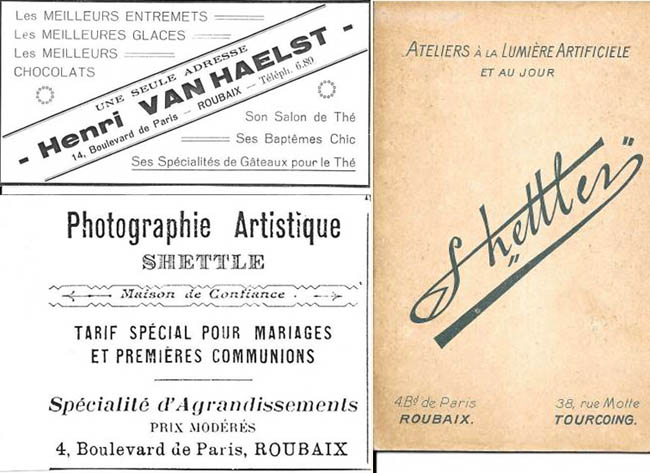

Les années 30 verront se modifier l’environnement immédiat de la galerie : en effet, tout ce qui restait du bloc d’immeubles près du carrefour avec la rue de Lille va être démoli pour être remplacé par l’immeuble que nous connaissons aujourd’hui, à commencer par les commerces formant anciennement les premiers numéros de la rue du Moulin, dont l’estaminet de la Barque d’Or. Très vite suivront les autres constructions avec, en 1930, la demande de démolition des numéros 2 à 12 sur le boulevard, appartenant à la Foncière des Flandres. Parmi ces numéros se trouvent les boutiques du photographe Shettle et du pâtissier Vanhaelst. Il faut bien reloger ces locataires en attendant la construction du nouveau bâtiment. Ils vont donc être provisoirement casés au 14 près du magasin d’antiquités de Marie Dujardin.

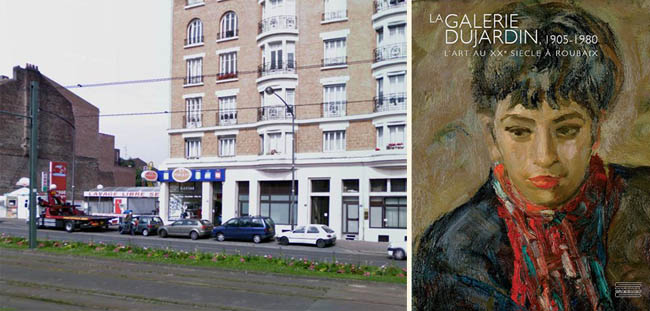

Le nouvel immeuble est alors bâti ; il arrive à la limite du numéro 14 qui paraît bien petit sur la photo à côté de lui. Les boutiques de Vanhaelst et Shettle s’installent dans leurs nouveaux locaux, et libèrent le 14.

Les hospices de la ville de Roubaix demandent en 1939 l’autorisation d’effectuer des travaux visant à démolir le fronton menaçant de ruine. Il va être rasé jusqu’au niveau de la corniche du premier étage. En 1952 Rose-Marie Courier-Dujardin décède. Les destinées de la galerie sont alors prises en charge par sa belle-fille, Josée Courier-Meyer, mariée avec son fils Jacques. Elle se tourne vers des artistes contemporains.

Josée Courier-Meyer assure la promotion d’artistes qu’elle réunit dans «le « groupe de Roubaix », puis le « groupe des jeunes ». En 1960, les locaux abritent toujours la Galerie Dujardin, mais Josée maintient également le commerce d’ameublement. Les locaux étant suffisamment vastes, apparaît également au 14 l’enseigne Flandre sports, qui commercialise, signe des temps, des articles de sport et de loisirs de plein-air.

La cohabitation se poursuit jusqu’à l’orée des années 70, puis des changements interviennent : la galerie déménage et, après un bref passage rue du Vieil Abreuvoir, s’installe à Lille pour finalement disparaître à la suite d’un incendie. Le magasin de sports est repris par l’enseigne Cabanon et, en 1972, Nord Éclair annonce la démolition de l’ancien bâtiment. A sa place, Cabanon envisage d’installer un terrain d’exposition avant de reconstruire un immeuble neuf.

Mais cette société va s’implanter ailleurs et, en 1976, la société SCC résidence les Edelweiss à Hem demande un permis de construire pour édifier sur le terrain 18 appartements et des commerces au rez de chaussée. Le projet n’aura pourtant pas de suite et le site servira longtemps de parking.

Finalement, c’est une station de nettoyage de voitures qui s’implante sur le terrain, alors qu’en 2011, le musée La Piscine organise une exposition consacrée à la galerie Dujardin.

Les documents non légendés proviennent des archives municipales et de la médiathèque de Roubaix.